![Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit]()

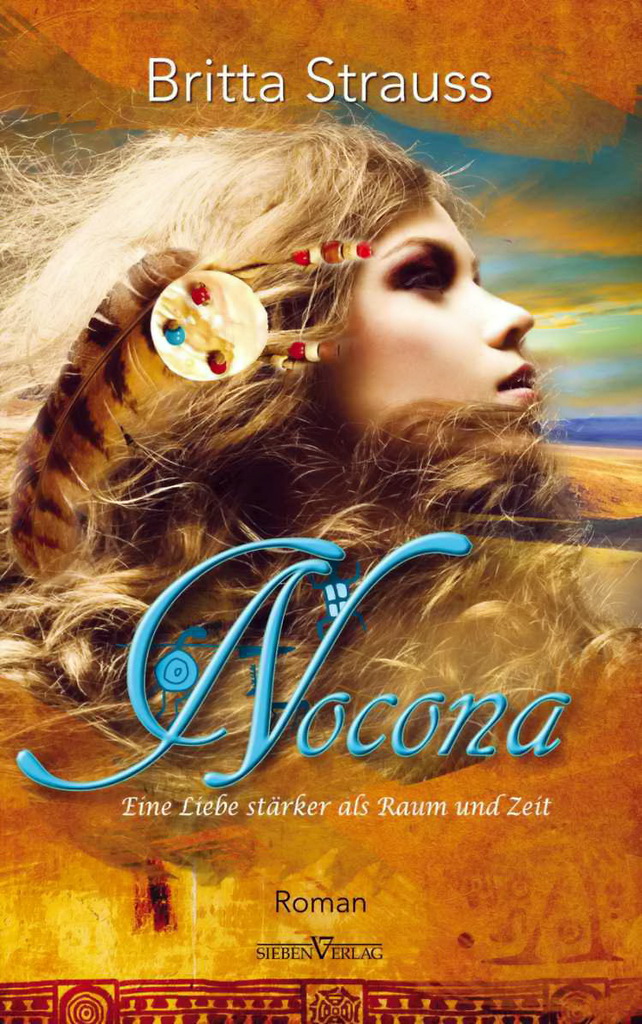

Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit

verstaut.

Kaum schloss er die Augen, wurde seine unheilvolle Ahnung zu bitt e rer Gewissheit. Er schiffte schnurstracks in ei n Unwetter hinein. Ein Träumer war er nie gewesen. Sein Leben war zu eng mit der Realität verknüpft, um mit den Gedanken über den Wolken zu schweben. D a mals, als die letzten Aufstände seines Volkes in den Boden gestampft worden waren, hatten sich die Menschen noch einmal zum größten g e meinsamen Kult zusammengeschlossen, den das Land je gesehen hatte. Der Geistertanz. Abertausende Menschen aus zahllosen Stämmen, ve r teilt über den ganzen Kontinent, waren zu einer gewaltigen Einheit z u sammengeschmolzen , die zu den Ahnen sprach und sie um Hilfe anfle h te. Sie waren zu einer Seele, zu einem Herzen geworden. Wenn man nur fest genug daran glaubte, und wenn nur genug daran glaubten, würde der Sieg kommen. Davon waren die Geistertänzer überzeugt gewesen. Doch geendet war all das in einem Massaker. Die Schlacht am Wounded Knee. Das Ende aller Hoffnungen.

Trotz dieser bitteren Lehre weigerte sich Makah, seinen Glauben an die Kraft der Überzeugung aufzugeben. Was blieb den Menschen hierz u lande anderes übrig, als die Zitrone zu nehmen, die das Leben ihnen gab, und Limonade daraus zu machen? Das Leben, in das ihn die Visionen entführten, schmeckte nach Freiheit. Er schwelgte in der Erinnerung an Feuer in bunt bemalten Zelten, an Fellen auf seiner nackten Hau t und dem Geruch des Flusses am Morgen. Doch all das war vorbei. Der Weg war geendet in heruntergekommenen Häusern , Armut und Alkohol. Jetzt war er hier, in dieser Zeit, um den Menschen seines Volkes zu he l fen. Auf g e wisse Weise hatte Nocona dasselbe getan. Er war in zahllose Kriege gezogen, um für die Freiheit seines Stammes zu käm p fen. Makah kämp f te ebenso, nur, dass er Lanze, Kriegsaxt und Bogen gegen eine Werkzeugkiste au s getauscht hatte.

Der Duft nach Eintopf wehte durch das Haus. Makah wollte aufst e hen und einen Blick in den Herd werfen, doch sein Körper klebte wie paralysiert am Sofa fest. Unmöglich, sich zu bewegen. Eine Schicht aus unsichtbarem Eis hüllte ihn ein. Seine Finger froren steif, seine Lippen wurden spröde und trocken. Im Augenwinkel sah er Frost in seinem Haar glitzern. Panik wollte in ihm aufsteigen, doch er wusste, dass in diesen Momenten beide Welten dabei waren, sich zu vereinen. Er musste es ertragen, wollte er Antworten finden.

Verdammt, der Eintopf würde verbrennen. Egal. Es gab Wichtigeres.

Fauchende Winde jagten um das Haus. Eiskristalle sangen. Er reiste zurück in die Dunkelheit vor seiner Geburt und weit darüber hinaus. Die Kälte nahm zu. Sie wurde noch gnadenloser, bis er glaubte, jeder Ate m zug ließe seine Lungen gefrieren. Unter ihm war Eis. Über ihm, neben ihm. Überall.

Nocona, 1844

I

hm war klar gewesen, dass die Reise hart werden würde. Doch die Hölle, durch die sie sich bewegten, übertraf seine Vorstellungskraft. Es gab kein Leben in diesen Be r gen. Nur Schneestürme, schroffe Felsgrate, Gletscher und G e röll, auf dem die Pferde kaum Halt fanden. Es gab die schreckliche Erhabenheit des Gebirges, in dessen Endlosigkeit sie sich winzig und verloren füh l ten. Der fauchende Wind machte jedes Stück ungeschützter Haut taub. Nocona spürte nicht einmal mehr den Zügel in seiner Hand, und seine Füße, obwohl sie in mehrere Lagen Leder ei n gewickelt waren, schienen nicht mehr zu ihm zu gehören.

Bei der Überquerung eines reißenden Flusses hatten sie zwei Bisonfelle verloren. Ein unersetzbarer Verlust, denn nichts schützte besser vor der Kälte. Jetzt besaßen sie nur noch einen Pelz. Nocona bestand darauf, dass Kehala ihn trug, während er sich mit dem Fell einer Schneeziege begnügte, die er vor zwei Tagen erlegt hatte. Vor Kälte konnte er kaum noch aufrecht sitzen. Sein Geist trübte sich und gaukelte ihm Wärme vor, wo keine war. Kehala erging es nur wenig besser. Schneeflocken glitzerten in ihren Haaren und verwandelten sie in einen Geist des Fro s tes.

Längst war ihm das Eis bis in die Knochen gekrochen. Seine Muskeln verkrampften sich, jeder Atemzug wurde zur Qual. Manchmal begriff er , wie schlecht es um sie stand, dann wieder erging er sich in hilflosen Träumen. Obwohl sie am Fuße der Berge erfolgreich gejagt und ihre Vorräte aufgefüllt hatten, war die Nahrung gefährlich zur Neige gega n gen. Um ihre Körper in der Kälte am Leben zu erhalten, mussten sie mehr essen als sonst, und so war der Proviant, der für viele Wochen

Weitere Kostenlose Bücher