![Rosenrot, rosentot]()

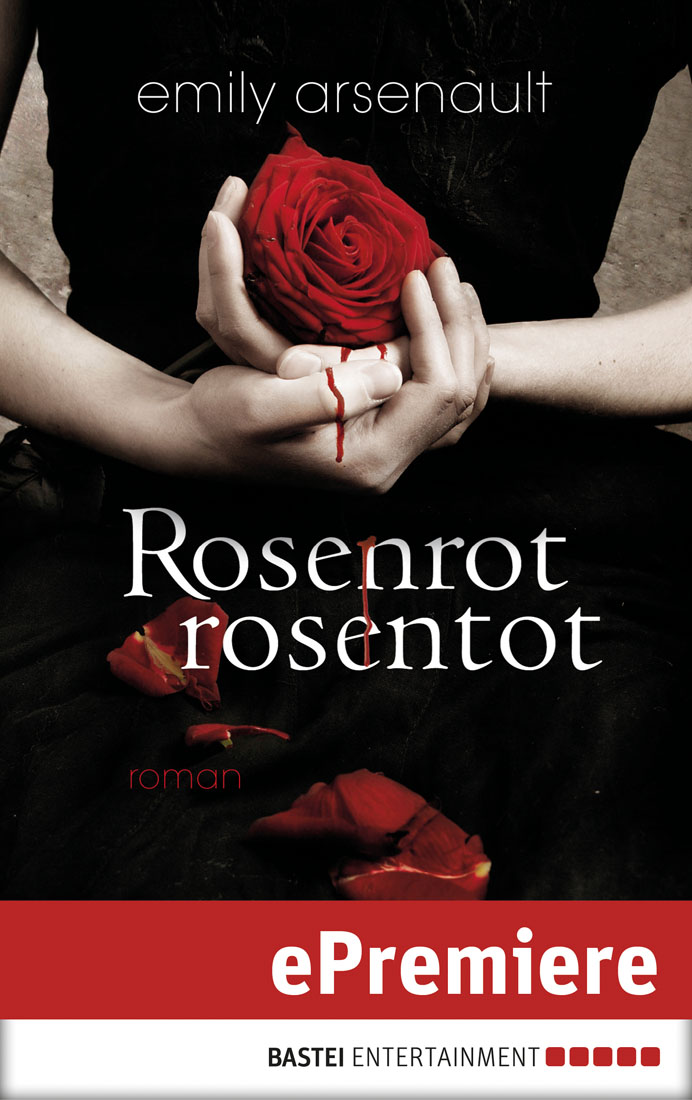

Rosenrot, rosentot

nur durchmachen.«

Auch das sagte sie nicht zu mir, denn sonst hätte sie von Mr. und Mrs. Banks gesprochen. Schließlich nahm sie die Hand wieder von meinem Kopf und steckte ihre Gabel in ein zu weich gekochtes Brokkoliröschen.

Einen Moment lang betrachtete sie das Gemüse, dann legte sie die Gabel wieder hin und erzählte mir, dass Mrs. Shepherd Charlotte und mich am nächsten Tag vom Bus abholen und uns dann zu Charlotte nach Hause bringen würde. Sie werde auf uns aufpassen, bis Mr. Hemsworth käme. Wie es danach weiterginge, müsse man eben sehen.

In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Während ich wach lag, ging mir die Frage meiner Mutter durch den Kopf.

Bist du sicher? Bist du dir ganz sicher?

Ja, das war ich.

Aber was hatte sich sicher zu sein schon mit der Wahrheit zu tun? Wenn man sich sicher war, bedeutete das dann auch automatisch, dass etwas real oder richtig war? Solange es noch hell war, war Rose sich auch sicher gewesen, dass es keine Werwölfe oder Vampire gab. Und dennoch musste etwas in den Bäumen am Fox Hill gelauert haben – irgendwo zwischen meinem und ihrem Haus –, was sie überfallen und weggeschleppt hatte. Sie hatte keine Angst gehabt, also hatte sie auch nicht aufgepasst, sich nicht beeilt oder sich schützend eine Hand vor die Kehle gehalten. Was immer da gewesen war, es hatte sie sorglos und unbeschwert nach Hause gehen sehen und ihre Zuversicht ausgenutzt.

Ich fröstelte und stand auf, um das Badezimmerlicht anzuschalten. Doch danach fühlte ich mich kein bisschen besser. Das Licht überdeckte die Furcht nur, es vertrieb sie nicht. In der Dunkelheit verbargen sich Werwölfe und Geister, aber das Licht war vielleicht noch schlimmer. Helligkeit täuschte einen, sodass man keine Angst mehr hatte, wo man doch eigentlich welche haben sollte.

Mir fiel ein, wie Rose mir erklärt hatte, dass Aliens nicht weniger real wurden, nur weil ich mir keinen Dokumentarfilm über sie ansah. Mit der Dunkelheit war es dasselbe: Sie war da, egal ob ich mich ihr stellte oder nicht. Also stand ich wieder auf, schaltete das Badezimmerlicht aus und tastete mich zurück ins Bett. Mir machte das Licht nichts vor; das durfte ich nicht vergessen. Morgen musste ich mich daran erinnern, welche Angst ich gehabt hatte; ich durfte nicht zulassen, dass mir das Tageslicht vorgaukelte, ich wäre sicher.

Zehn

23. Mai 2006

Auf der halbstündigen Fahrt zu meiner Mutter lutschte ich weiter Bonbons.

Vor dem schlichten Mietshaus fand ich noch eine Lücke auf dem vollen Parkplatz. Ich beschloss, noch ein Bonbon zu essen, bevor ich klingelte, und während ich den letzten Rest zerbiss, betrachtete ich die vernachlässigte Grünanlage vor dem Haus.

Meine Mutter hätte sich etwas Hübscheres leisten können, aber das war nichts, was sie unbedingt brauchte, und meine Mutter wollte selten Dinge, die sie nicht unbedingt brauchte. Früher hatte sie mir dauernd erklärt, was wir alles nicht brauchten. Ich brauchte keine Fruit Roll-Ups in meiner Lunchbox, weil sie nichts als überteuerter Naschkram waren. Wir brauchten kein Kabelfernsehen, weil wir auch ohne schon reichlich fernsahen. Entsprechend war es logisch, dass es in unserem Haushalt keinen Vater gab, weil wir keinen brauchten. Das jedenfalls glaubte ich fest, bis ich ungefähr acht Jahre alt war.

Eines Tages jedoch – nachdem Charlotte nachdrücklich beteuert hatte, ich müsse rein biologisch einen Vater haben – begann ich, Fragen zu stellen. Da setzte meine Mutter sich mit mir hin und erklärte mir, dass sie nie mit meinem Vater verheiratet gewesen und er gestorben sei, als ich noch sehr kleinwar. Er war krank gewesen, und der Arzt hatte ihm versehentlich die falschen Medikamente gegeben, wie sie sagte. Zu der Zeit hatte er in Florida gelebt.

Ob ich sonst noch Fragen hätte?

Natürlich hatte ich einige. Wie zum Beispiel kam es, dass sie mir vorher nie etwas von meinem Vater erzählt hatte? Wo war er die ganzen Jahre gewesen? In Florida? Was hatte er da gemacht? Alles, was ich von Florida kannte, war Disney World. Wieso hatte er mich nie zu sich eingeladen?

»Hatte er Leukämie?«, fragte ich nach längerem Nachdenken.

Das kam mir in den Sinn, weil es eine der wenigen Krankheiten war, deren Namen ich kannte. Tobys Mutter hatte Leukämie gehabt, als er noch ganz klein war, deshalb hatte sich mir das Wort in Zusammenhang mit bösen Krankheiten, die Eltern umbrachten, eingeprägt.

Meine Mutter runzelte die Stirn und strich mir über den Kopf.

»Nein,

Weitere Kostenlose Bücher