![Rosenrot, rosentot]()

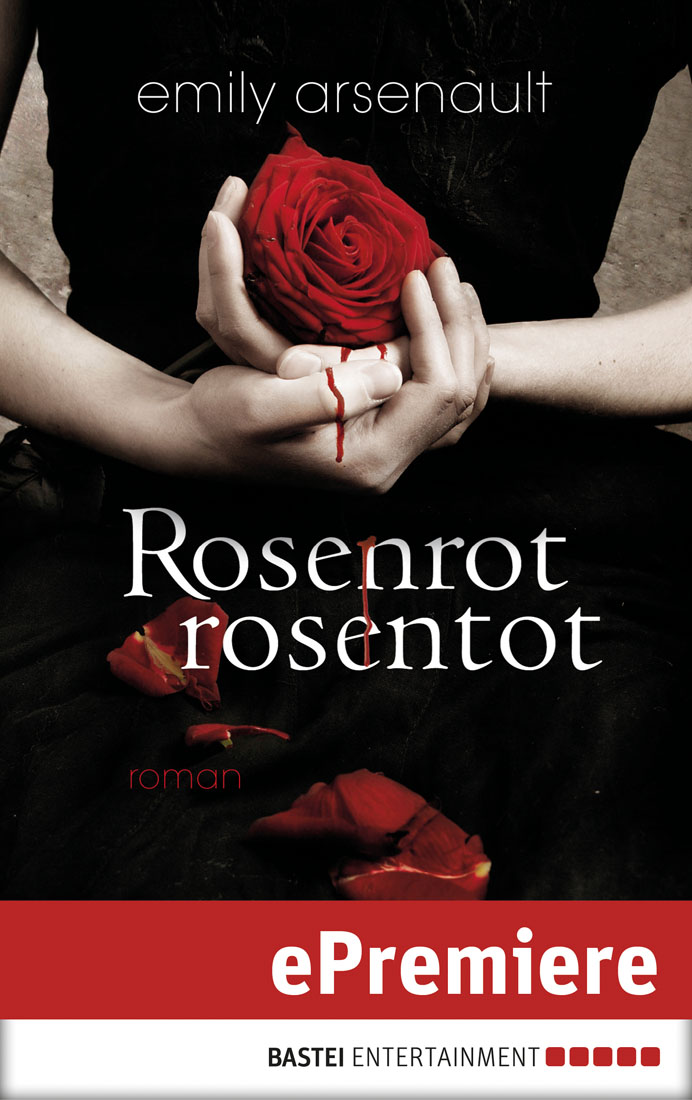

Rosenrot, rosentot

Irgendwie schaffte er es immer. Und seit Toby alles übernommen hat, geht es wohl richtig gut. Jedenfalls habe ich gehört, dass es glänzend läuft.«

»Das freut mich«, versicherte ich.

Offenbar klang ich gelangweilt, denn meine Mutter schwieg einen Moment lang und fragte dann: »Wie wär’s, wollen wir irgendwo ein Eis essen gehen oder so? Hättest du dazu Lust?«

Ich bejahte und bot ihr an, uns zu fahren.

Später wälzte ich mich auf der Couch meiner Mutter hin und her – der blauen mit den dunklen Punkten, die sie gekauft hatte, als ich in der dritten Klasse war. Sie war nicht ganz so bequem wie das alte Bett von Paul Hemsworth, und wenn ich mich an die weiche Rückenlehne kuschelte, konnte ich in dem Velours noch einen Hauch von Mrs. Crowes Haus riechen.

Sehr lange Zeit hatten wir sparsam und relativ harmonisch bei Mrs. Crowe gewohnt. Deshalb kam mein Selbstmordversuch mit sechzehn einem unvorstellbaren Affront gleich. Eineverzweifelte Leichtsinnigkeit, wie sie meine Mutter gemeinhin verachtete. Trotzdem machte sie in der ersten Woche, die ich im Krankenhaus war, alles richtig: Sie brachte mir Schokoriegel, sagte mir, dass sie mich liebt, sprach mit Dr. Petroff und kam zur Familientherapie, ließ mir aber sonst sehr viel Freiraum – vermutlich auf seine Anweisung hin.

Und dann, am letzten Abend, als meine obligatorischen zehn Tage vorbei waren und der Entlassungstermin kurz bevorstand, ging sie mit mir nach unten in ein Café, wo wir heiße Schokolade tranken.

»Der Arzt hat mich nach deinem Vater gefragt«, begann sie.

Ich schlürfte zu gierig an meinem Kakao und verbrannte mir die Zunge. Deshalb schwieg ich.

»Ich will dir die Wahrheit sagen, Nora.«

Und dann erfuhr ich von ihr, dass mein Vater an einer Überdosis gestorben war. Schon während der Schwangerschaft war ihr aufgefallen, dass er ein Problem hatte, wie sie erzählte. Sie hatte immer gedacht, die Mittel wären eine Selbstmedikation gegen Depressionen, trennte sich jedoch von ihm, ehe sie sich Gewissheit verschaffen konnte.

Seine Eltern schickten ihr die ersten paar Jahre nach meiner Geburt Geld, und sie kamen zu Besuch, als ich drei Jahre alt war, woran ich mich aber sicher nicht mehr erinnerte, vermutete meine Mutter. Zu jener Zeit wurde darüber nachgedacht, ob mein Vater mich kennenlernen sollte, was sich aber nie ergab. Er hatte nach wie vor Probleme. Der Kontakt zwischen meiner Mutter und seiner Familie schlief ein und brach dann endgültig ab, als sie ihr Schwesternexamen machte. Einige Jahre danach nahm er eine Überdosis Tabletten. Ob absichtlich oder nicht, wusste niemand.

»Glauben sie, dass er sich umgebracht hat?«

»Das weiß keiner. Er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Und ich rede mir gern ein, dass es ein Versehen war.«

»Also«, fuhr sie fort, nachdem sie mir eine Weile Zeit gelassen hatte, alles zu verdauen, »Dr. Petroff hat mich nach Geisteskrankheiten oder Suizidversuchen in der Familie gefragt.«

Ich starrte in meinen Kakao, der mir plötzlich nicht mehr schmeckte. Für dieses Gespräch war er entschieden zu süß.

»Ich habe ihm nichts von deinem Vater erzählt.«

»Du hast gelogen?«

»Ja, ich habe gelogen.«

»Wieso?«

»Weil es niemanden etwas angeht.«

»Mein Gott, Mom. Du bist Krankenschwester!«

»Ja, das bin ich. Deshalb weiß ich auch, wie diese Ärzte sind. Wenn sie das von deinem Vater hören, werden sie darauf bestehen, dass du noch wochenlang hierbleibst. Oder sie schicken dich in eine dieser Jugendtherapieeinrichtungen. Sie werden alle erdenklichen Tests machen, anfangen, irgendwelche Mutmaßungen über dich aufzustellen. Voreilige Schlüsse ziehen. Ich will nicht, dass sie dir all das zumuten, obwohl es doch überhaupt nichts mit dir zu tun hat.«

»Hat es nicht? Da bin ich mir nicht so sicher.«

»Willst du denn psychisch krank sein, Nora?« Inzwischen fuchtelte sie so wild mit den Händen herum, dass sie beinah die Becher vom Tisch fegte. »Ist es das, wodurch du auffallen willst? Ist das das Besondere, das du in deinem Leben verkörpern willst?«

Besorgt sah ich mich in dem leeren Café um, denn ich hatte ein wenig Angst, dass uns jemand hören könnte. Der Typ hinter dem Tresen sortierte Teebeutel. Andererseits befand sichdieses Café so nah an der Psychiatrie, dass ich annahm, er würde solche Gespräche dauernd mitbekommen.

»Nein, ich meine nur ...«

»Wenn du ihn unbedingt erwähnen willst«, unterbrach mich meine Mutter und holte tief Luft, bevor sie vorsichtig

Weitere Kostenlose Bücher