![Ruf Des Dschungels]()

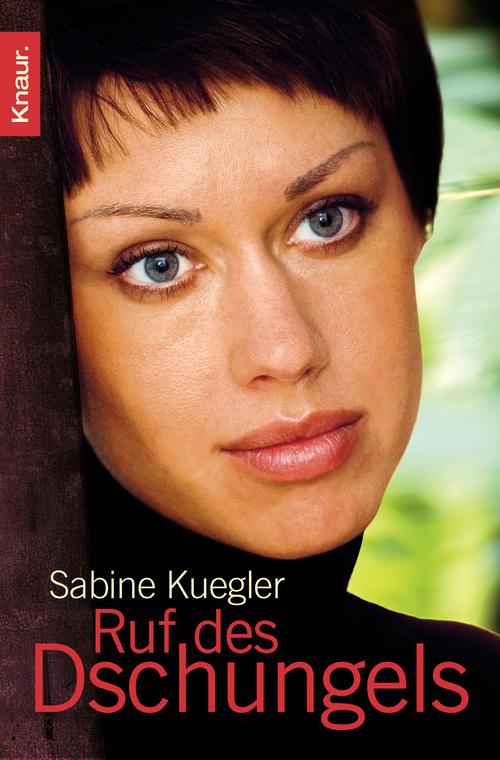

Ruf Des Dschungels

singen sie sogar mit, wenn wir an ihnen vorbeikommen, und schlagen ihre Trommeln, die sie wenige Stunden zuvor noch für ihre Zwecke eingesetzt haben. Die Luft ist aufgeladen mit knisternder Euphorie, ein Gefühl totaler Freiheit beherrscht die Straßen, als existierten keinerlei Grenzen, als gäbe es weder Regeln noch Einschränkungen. Es kommt mir so vor, als hätte sich die Außenwelt in Luft aufgelöst, als gäbe es nur noch diesen einen Moment, den Moment, in dem die Zeit stillsteht.

In der Menge entdecke ich einen der Studentenführer, den ich am Vortag kennen gelernt habe. Mit einem breiten Grinsen macht er das papuanische Friedenszeichen in meine Richtung. Glücklich sieht er aus und stolz, wie er da mit hoch erhobenem Haupt wie ein echter Stammeskrieger einherschreitet. Er gehört einem Stamm im Hochland von West-Papua an, der weit verstreut lebt, wie er mir später erzählt. Sie haben ihr Land verloren, ebenso ihre Besitztümer, und kämpfen nun ums nackte Überleben. Sein Vater war der Häuptling des Stammes, doch nun ist er tot wie so viele andere auch.

Demonstration papuanischer Studenten mit dem Banner »Macht Freeport zu«

Wir haben inzwischen das Stadtzentrum erreicht, dessen Wahrzeichen ein riesiger Springbrunnen an einer Kreuzung ist. Inzwischen ist es fünf Uhr nachmittags. Eine leichte Brise kommt auf und lindert die Hitze zumindest ein wenig. Die Demonstranten lassen sich rund um den Brunnen nieder, während weiter Reden von der Ladefläche des Wagens aus gehalten werden. Ich setze mich neben eine Gruppe von Papua, all meine Vorsicht ist mit dem Wind der Freiheit davongeflogen, der uns umweht. Sofort kommen einige Demonstranten auf mich zu, und bald ist eine rege Unterhaltung im Gange.

Die Zeit vergeht im Nu, und als ich mich irgendwann umsehe, stelle ich erstaunt fest, dass sich der Platz fast komplett geleert hat. Die Sonne geht bereits unter, es ist Zeit zu gehen.

Ich winke ein Taxi herbei, und zwei Stunden später, es ist fast schon dunkel, komme ich endlich in unserer Unterkunft an. Ich bin völlig erschöpft, durstig und habe einen Bärenhunger. Bei einem schnellen Abendessen mit Jon tauschen wir uns über unsere Erlebnisse aus. Was für ein Tag! Ich fühle mich geehrt, dass ich die Chance hatte, dabei zu sein. Später erfahre ich, dass die Kamera eines Journalisten, der die Demonstranten aus West-Papua fotografiert hat, von Polizisten in Zivil beschlagnahmt wurde. Einen anderen haben sie abgeführt.

Am nächsten Morgen weckt mich heftiges Klopfen an der Tür. Ich schleppe mich aus dem Bett und öffne, das strahlende Sonnenlicht lässt mich blinzeln.

Jon mustert mich kurz. »Sabine, du siehst ja schrecklich aus!«, lautet sein Gruß.

»Danke auch«, murmle ich matt.

Er erwidert, ich solle mich beeilen, die Anführer mehrerer Studentenorganisationen würden gleich eintreffen. Also springe ich schnell unter die Dusche und gehe hinunter in den kleinen Speisesaal. Beim Frühstück sprechen wir das bevorstehende Treffen durch.

Ein Mann aus West-Papua namens Yolan [4] setzt sich zu uns. Mein Kopf hämmert, und mein Hirn ist völlig benebelt. Meine Gedanken schweifen ab, während die beiden Männer die Einzelheiten unserer geplanten Einreise nach West-Papua durchgehen. Yolan wird uns zu unserem Schutz begleiten und uns den Rücken freihalten, und sollten wir verhaftet werden, wird er sofort unsere Anwälte einschalten.

Nachdem ich die vierte Tasse Kaffee geleert habe, gehe ich hinauf in einen größeren Raum mit langem Tisch und mehreren Stühlen, den wir für einen Tag gemietet haben. Bald darauf treffen die ersten Studentenführer ein. Sie begrüßen mich lächelnd und gut gelaunt. Der vergangene Tag ist erfolgreich verlaufen, und die Nachwirkungen sind noch deutlich spürbar. Es kommen viel mehr Menschen, als wir erwartet haben, und alle wollen hören, was Jon zu sagen hat.

Nachdem alle einen Sitzplatz ergattert haben, wenn auch manche wie ich auf dem Boden, beginnt das Treffen mit einer Willkommensrede von einem der Anführer. Ich sitze neben einer jungen Frau aus West-Papua, einem hübschen Mädchen, das sich bunte Bänder ins Haar geflochten hat. Irgendwann tippt sie mir auf die Schulter und sagt: »Ich habe gehört, dass du mal in Danau Bira gelebt hast. Stimmt das?«

Ich nicke bestätigend.

Sie lächelt übers ganze Gesicht. »Ich bin in Danau Bira geboren.«

Mein Herz hüpft vor Freude, als ich das höre. Ich umarme sie und sage: »Dann sind wir ja verwandt.«

Sie

Weitere Kostenlose Bücher