![Schicksalspfade]()

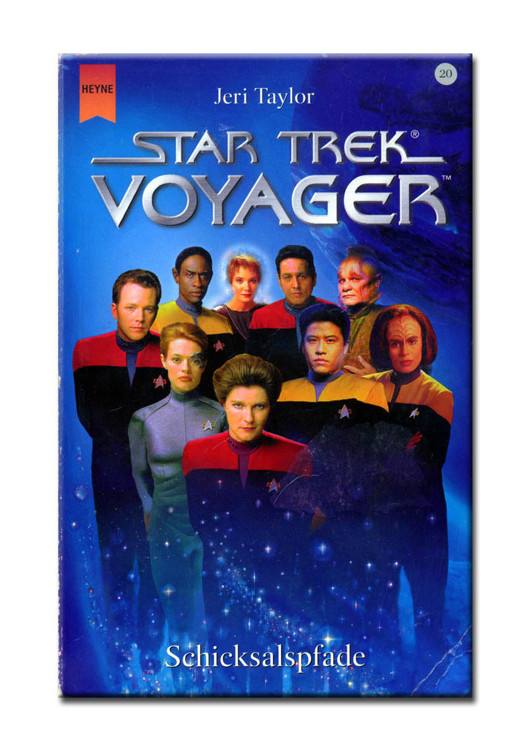

Schicksalspfade

betrat Chakotays Quartier im Stützpunkt, setzte die Terrine vor ihm ab, hob den Deckel und wartete auf seine Anerkennung.

Er versuchte tatsächlich zu lächeln, aber es wirkte nicht sehr überzeugend. »Danke«, brachte er hervor. Seska musterte ihn eine Zeit lang und er hoffte, dass sein Schweigen sie veranlasste, wieder zu gehen. Aber sie blieb, legte ihm die Hände auf die Schultern und massierte seine Muskeln mit kräftigen Fingern.

»Du bist völlig verkrampft und solltest dich entspannen«, sagte sie. Ihre Finger wanderten zu seinem Gesicht und sie beugte sich herab, um ihn zu küssen. Chakotay drehte den Kopf zur Seite.

Überrascht wich Seska zurück und er stand auf, sah sie an.

»Ich denke schon seit einer ganzen Weile darüber nach«, sagte er. »Es ist also keine plötzliche Entscheidung. Wir sollten uns keine Affäre gestatten.«

Seska musterte ihn verblüfft. »Warum denn nicht?«, fragte sie und in ihrer Stimme hörte Chakotay die Bereitschaft zu einer weiteren verbalen Auseinandersetzung. Er hob die Hand, um Einwänden zuvorzukommen.

»Zumindest nicht, während wir auf diese Weise

zusammenarbeiten. Ein Affäre wirkt sich nachteilig auf unsere Missionen aus.«

»Nein, das stimmt nicht…« Seska war zu einer heftigen Diskussion bereit, aber darauf wollte sich Chakotay nicht einlassen.

»Bitte nicht.« In seiner Stimme erklang eine gewisse Schärfe, die Seska hörte. Sie fügte sich. Einige Sekunden der Stille folgte und dann holte sie tief Luft.

»Du hast viel durchgemacht. Das verstehe ich. Wenn du ein wenig Zeit für dich brauchst… In Ordnung. Du sollst wissen, dass ich da bin, wenn du bereit bist.«

Es fiel ihm leichter, dies zu akzeptieren, als darauf hinzuweisen, dass eine Fortsetzung ihrer Beziehung auch in Zukunft nicht in Frage kam. Deshalb nickte er und erhielt damit ihre Hoffnungen am Leben – ein Fehler, wie sich Jahre später herausstellen sollte.

Chakotays inneres Leid dauerte an und er wünschte sich verzweifelt eine Möglichkeit, seinen Vater um Rat zu fragen.

Wie konnte er sich von der schrecklichen Apathie befreien, die ihn immer mehr lähmte?

Als ihm die Antwort einfiel, kam er sich wie ein Narr vor, weil er nicht sofort daran gedacht hatte. Er besorgte sich ein Akoonah von den Bewohnern dieses Planeten und bereitete sich auf eine Reise in seine Innenwelt vor. Dort, so hatte Kolopals immer gesagt, gab es alle Antworten.

»Akoochimoyah… Akoochimoyah…« Diesmal verwendete

Chakotay auch den rituellen Gesang seines Volkes und die mentale Reise begann mühelos – fast sofort fand er sich im Wald seiner Heimatwelt wieder. Er hielt nach der Schlange Ausschau und konnte es gar nicht abwarten, ihr von seiner Begegnung mit dem anderen, weitaus feindseligeren Reptil zu berichten. Aber es fehlte jede Spur von ihr. Chakotay setzte sich in Bewegung und suchte nach der Lichtung, doch die Landschaft hatte sich irgendwie verändert und er wusste nicht mehr, wo er sich befand.

Der Himmel wurde dunkler und Wind kam auf, wirbelte

Blätter und Staub umher. Die Temperatur sank und Chakotay fühlte sich nicht länger wohl. Etwas stimmte nicht.

Er hörte Schritte hinter sich, drehte sich um und blickte in den dunklen Wald, konnte aber nichts erkennen. Plötzlich kamen die Schritte aus einer ganz anderen Richtung. Chakotay wirbelte um die eigene Achse und trachtete danach, die unbekannte Präsenz zu lokalisieren.

Das Geräusch von Schritten erklang nun überall, wurde lauter und lauter, wie grollendes Donnern. Chakotay drehte sich immer wieder im Kreis und rechnete voller Furcht mit dem Erscheinen einer schrecklichen Gestalt. Vielleicht sollte er bei dieser Reise in seine Innenwelt für den Zorn und die

Respektlosigkeit dem Vater gegenüber bestraft werden.

Er war bereit, alles zu akzeptieren. Was auch immer ihn an diesem Ort erwartete – er hatte es verdient.

Er schloss die Augen, lauschte den fast ohrenbetäubend lauten Geräuschen und spürte, wie der Waldboden unter den Schritten tausender von Wesen vibrierte, die sich ihm näherten.

Und dann herrschte Stille.

Er öffnete die Augen und sah seinen Vater, der vor ihm stand.

Chakotays Knie gaben nach; er wankte, sank auf den feuchten Waldboden.

»Hallo, Chakotay.«

Er erkannte die Stimme seines Vaters, seine weise blickenden Augen. Liebe erklang in den beiden Worten, die Kolopak an ihn richtete.

Chakotay spürte, wie ihm Tränen in die Augen quollen. Er war überaus dankbar für die Chance, noch einmal mit seinem Vater

Weitere Kostenlose Bücher