![Schneewittchen muss sterben]()

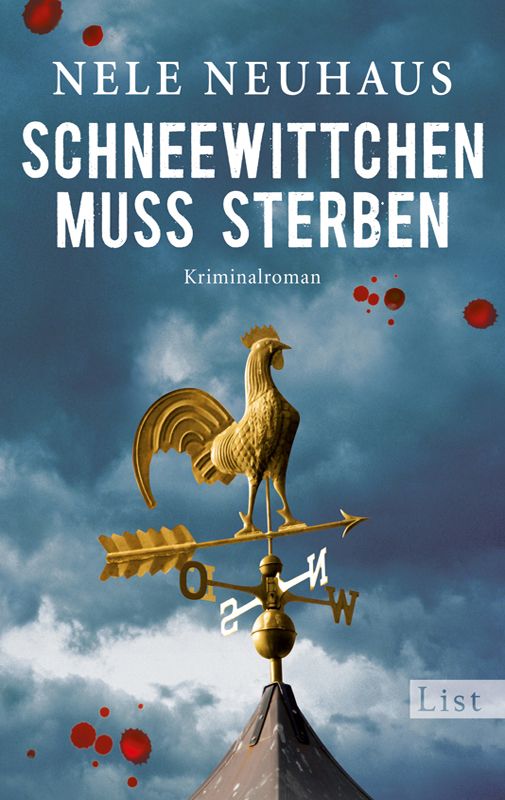

Schneewittchen muss sterben

Brandstiftung aus«, berichtete er seinen Freunden Felix Pietsch und Jörg Richter, die mit düsteren Mienen an einem kleinen Tisch in einer Ecke zusammensaßen. »Ich frage mich nur, weshalb jemand die Gartenhütte anzündet.« Erst jetzt fiel ihm die gedrückte Stimmung seiner Kumpels auf. »Was ist denn los mit euch?«

»Wir müssen Tobi finden«, entgegnete Jörg. »Und diese ganze Sache jetzt ein für alle Mal zu Ende bringen.«

Felix nickte zustimmend.

»Was meinst du?«, fragte Michael verständnislos.

»Siehst du nicht, dass es hier wieder losgeht? Genau wie damals.« Jörg Richter legte das angebissene Käsebrötchen zurück auf den Teller und schüttelte angewidert den Kopf. »Ich stehe das nicht noch mal durch.«

»Ich auch nicht«, pflichtete Felix dem Freund bei. »Eigentlich bleibt uns gar nichts anderes übrig.«

»Seid ihr euch sicher?« Michael blickte unbehaglich von einem zum anderen. »Ihr wisst, was das bedeutet. Für jeden von uns.«

Felix und Jörg nickten. Ihnen war die Tragweite ihres Vorhabens bewusst. »Was sagt Nadja?«

»Darauf können wir keine Rücksicht mehr nehmen«, sagte Jörg und holte tief Luft. »Wir können nicht länger damit warten. Sonst gibt's womöglich noch ein Unglück mehr.«

»Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende«, ergänzte Felix zustimmend.

»Scheiße.« Michael rieb sich das Gesicht. »Ich kann das nicht! Ich … ich meine … es ist alles so lange her. Können wir es nicht einfach gut sein lassen?«

Jörg starrte ihn an. Dann schüttelte er entschlossen den Kopf.

»Ich nicht. Nadja hat eben auf dem Friedhof gesagt, dass Tobi zu Hause ist. Ich fahre jetzt zu ihm hin und mache dem Ganzen ein Ende.«

»Ich komme mit«, sagte Felix.

Michael zögerte noch, suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, sich herauszuhalten. »Ich muss später noch mal an den Brandort«, sagte er schließlich.

»Kannst du ja. Später«, entgegnete Jörg. »So lange wird es nicht dauern. Los, kommt.«

Daniela Lauterbach hatte die Arme vor der Brust verschränkt und betrachtete ihren Mann mit einer Mischung aus Unglauben und Verachtung. Als sie von der Nachbarin gekommen war, hatte er am Küchentisch gesessen, grau im Gesicht, um Jahre gealtert. Bevor sie ihre Jacke hatte ausziehen können, hatte er angefangen zu reden – von anonymen Drohbriefen, von E-Mails und Fotos. Wie ein Wasserfall waren die Worte aus ihm herausgesprudelt, bitter, verzweifelt, voller Selbstmitleid und Angst. Schweigend und mit wachsender Fassungslosigkeit hatte sie ihm zugehört, ohne ihn zu unterbrechen. Seine letzte Bitte hatte ihr vollends die Sprache verschlagen. Eine ganze Weile herrschte völlige Stille in der großen Küche.

»Was erwartest du jetzt von mir?«, fragte sie ihn kühl. »Ich habe dir damals weiß Gott mehr als genug geholfen.«

»Ich wünschte, du hättest es nicht getan«, erwiderte er dumpf. Bei diesen Worten überkam sie die Wut, eine heiße, wilde Wut, die all die Jahre tief in ihrem Innern geschlummert hatte. Was hatte sie nicht alles für ihn getan, für diesen rückgratlosen Schwächling, diesen Blender, der nichts anderes konnte als den großen Mann spielen und schöne Reden schwingen! Sobald er in Bedrängnis geriet, kam er angekrochen und hängte sich winselnd an ihren Rockzipfel. Früher einmal hatte es ihr gefallen, dass er auf ihren Rat hörte und sie um Hilfe bat, wenn er nicht mehr weiterwusste. Er war ihr hübscher Zauberlehrling gewesen, ihr Jungbrunnen, ihr Werk. Bei ihrer ersten Begegnung vor mehr als zwanzig Jahren hatte sie rasch die Talente des damals Einundzwanzigjährigen erkannt. Sie war schon damals eine erfolgreiche Ärztin gewesen, zwanzig Jahre älter als er und gutsituiert dank einer ordentlichen Erbschaft. Zuerst hatte sie ihn nur als Zeitvertreib fürs Bett betrachtet, aber dann hatte sie dem mittellosen Arbeitersohn das Studium finanziert, ihm Kunst, Kultur und Politik nahegebracht. Sie hatte ihm durch Beziehungen einen Job als Gymnasiallehrer vermittelt, ihm den Weg in die Politik geebnet; das Amt des Kultusministers war die Krönung. Aber nach der Sache vor elf Jahren hätte sie ihn rauswerfen sollen. Er war es nicht wert. Ein undankbarer Weichling, der ihre Bemühungen und Investitionen bis heute nicht zu schätzen wusste.

»Hättest du damals auf mich gehört und den Wagenheber im Wald vergraben, statt ihn mit bloßen Händen anzufassen und in Sartorius' Jauchegrube zu werfen, dann wäre überhaupt nichts passiert«,

Weitere Kostenlose Bücher