![Schneewittchen muss sterben]()

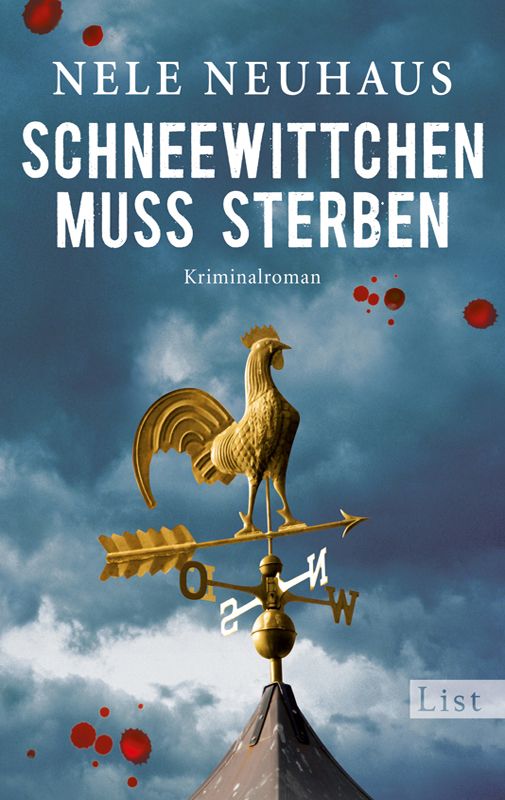

Schneewittchen muss sterben

zwei Fenstern, von denen eines auf die Straße hinausging. Die Wände waren nackt, Poster von Popstars, die Mädchen in Amelies Alter gerne aufhängen, waren Fehlanzeige. Barbara Fröhlich erklärte sich das damit, dass Amelie sich hier nur auf »Durchreise« fühle.

»An ihrem 18. Geburtstag im nächsten Jahr will sie sofort zurück nach Berlin«, sagte sie, und das klang ehrlich bedauernd.

»Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Stieftochter?« Pia ging durch das Zimmer, öffnete die Schreibtischschubladen.

»Wir verstehen uns gut. Ich halte mich sehr mit Vorschriften zurück. Amelie reagiert auf Strenge eher mit innerem Rückzug als mit lautem Protest. Ich glaube, inzwischen hat sie Vertrauen zu mir. Zu ihren Halbgeschwistern ist sie oft ruppig, aber die beiden hängen sehr an ihr. Wenn ich nicht da bin, spielt sie stundenlang mit ihnen Playmobil oder liest ihnen etwas vor.«

Pia nickte. »Unsere Kollegen werden den Computer mitnehmen«, sagte sie. »Hat Amelie ein Tagebuch geführt?«

Sie hob den Laptop hoch und sah etwas, was ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigte. Auf die Schreibtischunterlage war ein Herz gezeichnet. Und darin stand in verschnörkelten Buchstaben ein Name: Tobias.

»Ich mache mir Sorgen um Thies«, erwiderte Christine Terlinden auf die verärgerte Frage ihres Mannes, was denn wohl so dringend sei, dass sie ihn extra aus einer Sitzung nach Hause kommen ließ. »Er ist… ganz verstört.«

Claudius Terlinden schüttelte den Kopf und ging die Treppe hinunter ins Souterrain. Als er die Tür von Thies' Zimmer öffnete, erkannte er sofort, dass seine Frau mit dem Ausdruck »verstört« stark untertrieben hatte. Thies kniete mit stierem Blick splitternackt auf dem Boden in der Mitte des Zimmers in einem akkuraten Kreis aus Kinderspielzeugen und schlug sich immer wieder mit der Faust ins Gesicht. Blut rann ihm aus der Nase über das Kinn, es roch scharf nach Urin. Der Anblick war ein Schock und erinnerte Terlinden schmerzlich an längst vergangene Zeiten. Lange Zeit hatte er sich strikt geweigert, zu akzeptieren, dass sein ältester Sohn psychisch krank war. Die Diagnose Autismus hatte er nicht hören wollen. Die Stereotypien in Thies' Verhalten waren beängstigend, schlimmer noch die abstoßende Angewohnheit des Jungen, alles zu zerfetzen und mit Kot und Urin zu beschmieren. Christine und er hatten dieser Problematik völlig hilflos gegenübergestanden und keine andere Lösung gesehen, als das Kind einzusperren und von anderen Menschen – vor allem von seinem Bruder Lars – fernzuhalten. Aber als der Junge mit zunehmendem Alter immer tobsüchtiger und aggressiver geworden war, hatten sie die Augen nicht länger verschließen können. Widerwillig hatte sich Claudius Terlinden mit dem Krankheitsbild seines Sohnes auseinandergesetzt und in Gesprächen mit Ärzten und Therapeuten erfahren, dass es keine Aussicht auf Heilung gab. Daniela Lauterbach, ihre Nachbarin, hatte ihm schließlich erklärt, was Thies brauchte, um einigermaßen gut mit seiner Krankheit leben zu können. Wichtig war eine gewohnte Umgebung, in der am besten nie etwas verändert wurde und nur wenig Unvorhergesehenes passierte. Ebenso wichtig war es, Thies seine eigene, streng ritualisierte Welt zu lassen, in die er sich zurückziehen konnte. Eine Weile ging alles gut, bis zum 12. Geburtstag der beiden Jungen. Irgendetwas geschah an diesem Tag, das Thies völlig aus der Bahn warf. Er rastete so heftig aus, dass er dabei beinahe seinen Bruder tötete und sich selbst schwer verletzte. Da war für Claudius Terlinden das Maß voll gewesen, und der tobende und schreiende Junge war in die geschlossene Kinderpsychiatrie gebracht worden, wo er drei Jahre lang blieb. Man hatte ihn dort mit beruhigenden Medikamenten behandelt, sein Zustand hatte sich gebessert. Tests hatten ergeben, dass Thies überdurchschnittlich intelligent war. Aber leider wusste er mit dieser Intelligenz nichts anzufangen, denn er lebte wie ein Gefangener in seiner eigenen Welt, vollkommen abgekapselt von seiner Umgebung und seinen Mitmenschen.

Drei Jahre später hatte Thies das erste Mal die Einrichtung, in der er lebte, für einen Besuch zu Hause verlassen dürfen. Er war ruhig und friedlich, aber wie taub gewesen. Im Haus war er sofort ins Souterrain hinuntergegangen und hatte angefangen, seine Spielzeuge von früher nebeneinander hinzustellen. Stundenlang hatte er das getan, ein befremdlicher Anblick. Unter dem Einfluss der Medikamente kam es nicht ein einziges

Weitere Kostenlose Bücher