![Schwester der Toten]()

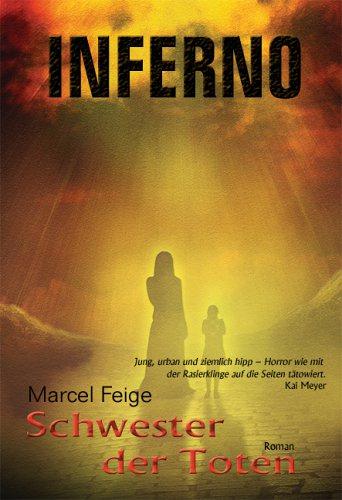

Schwester der Toten

er sie vor der Gefahr warnen sollte, in der sie selbst in noch ferner Zukunft schweben würde? Er fuhr fort: »Ich habe erst vor wenigen Tagen von meiner Großmutter erfahren. Ich hätte es mir nicht verzeihen können, wenn sie gestorben wäre und ich sie nicht wenigstens einmal gesprochen hätte.«

»Und? Haben Sie mit ihr gesprochen?«

Er unterließ es, ihr zu berichten, dass seine Oma tatsächlich kurz aus der Bewusstlosigkeit erwacht war.

»Sehen Sie!« Die Krankenschwester nickte zufrieden. »Welchen Nutzen hatte es also, dass Sie sie und all die anderen in Gefahr gebracht haben?« Philip bemühte sich, möglichst zerknirscht dreinzuschauen. Sie beäugte ihn skeptisch. »Was wollen Sie jetzt?«

Nein, entschied er, er konnte ihr nicht erzählen, was er gesehen hatte. Sie würde ihm nicht glauben. Und wenn doch, wie würde sie mit diesem Wissen noch weiterleben können? Allerdings: Wie konnte er mit diesem Wissen leben? Nun, er würde es müssen. Er sagte: »Ich wollte hören, wie es ihr geht. Ich hatte gehofft, sie vielleicht heute besuchen zu dürfen.«

Sie schwieg.

»Und?«, fragte er nach. »Kann ich sie sehen?«

Sie schüttelte den Kopf. Die Strähne löste sich von ihrem Ohr. »Selbst wenn ich wollte, es geht nicht.«

Verdammt, wieso musste sie so starrsinnig sein? Obwohl das Haarbüschel ihre Augen verdeckte, schien ihr sein Zorn nicht zu entgehen. Sie lächelte müde. »Ihre Großmutter ist nicht mehr da.«

Ein Schaudern kroch seinen Nacken hinauf. »Ist sie…?«

»Tot? Wäre besser für sie gewesen.« Sie hustete. »Entschuldigen Sie, das war böse von mir. Es war nicht so gemeint.«

»Und wie dann?«

»Sie ist weg.«

»Was heißt weg?«

»Weggelaufen.«

»Weggelaufen?«

»Heute Morgen.«

»Wieso sollte sie weglaufen?«

»Alte Menschen haben Angst, so ist das nun mal. Angst vor Krankheiten, Angst vor dem Tod.« Sie sah ihn durchdringend an. »Für die meisten von ihnen ist die Intensivstation der letzte Halt auf ihrer Reise – und sie wissen das. Es passiert nicht oft, aber wenn es geschieht, dann laufen sie weg, weil sie hoffen, mit diesem Ort auch dem Tod entfliehen zu können.«

Philip dachte an die Frau, die er vor nicht mehr als 24 Stunden im Krankenbett hatte liegen sehen, alt, gebrechlich und wie leblos. Und doch hatte sie die Kraft aufgebracht, mit ihm zu sprechen.

»Wo kann sie hingegangen sein?«, sagte er mehr zu sich selbst. Ganz sicher war sie nicht in ihre Wohnung zurückgekehrt. Wohin dann? Er dachte an die unwirtlichen Verhältnisse, die auf den Straßen herrschten. Niemand würde lange überleben können, erst recht nicht eine kranke Frau. Bilder schoben sich vor sein geistiges Auge, ein blutiges Nachthemd…

»Na, Sie sind doch ihr Enkel«, meinte die Pflegerin.

Er sparte sich den Hinweis, dass keine fünf Minuten vergangen waren, seit er erklärt hatte, seine Großmutter erst seit wenigen Tagen zu kennen.

»Vielleicht ist sie zu Freunden«, sagte die Krankenschwester.

»Zu Freunden«, wiederholte Philip versonnen. »Ja, damit könnten Sie Recht haben.«

Bloß welche Freunde? Den Worten des Pfaffen nach zu urteilen, hatte sie nicht viele Freunde. Philip würde ihn besuchen müssen.

Er wollte sich verabschieden. »Noch etwas«, sagte sie und schwieg für einen Moment. Als er bereits dachte, sie hätte es sich anders überlegt, fuhr sie fort: »Es war dreist und gefährlich, was Sie gestern getan haben. Und ich möchte es keinesfalls gutheißen. Aber es war auch mutig.« Sie sah ihn mit einem fast bewundernden Blick an. Was wollte sie ihm sagen? »Manchmal wäre es schön, wenn es mehr solche Verwandten wie Sie gäbe. Also nicht, dass sie ungefragt auf die Intensivstation stürmen und das Leben der Patienten gefährden sollen. Ich wünschte mir nur, es gäbe mehr Menschen mit einer Zuneigung wie die Ihre. Es war Ihre Liebe, die Sie gestern dazu angestiftet hat.«

Philip verstand, worauf sie hinauswollte. Für die meisten Menschen war die Familie eine Selbstverständlichkeit, so etwas wie Alltag und Gewohnheit, die sie kaum noch bewusst wahrnahmen. Man hatte sie – oder eben nicht. Verwandte kümmerten sich nicht mehr um ihre Angehörigen, erst recht nicht, wenn sie im Krankenhaus lagen und Bilder der eigenen Sterblichkeit heraufbeschworen. Er dagegen hatte sich immer eine Familie gewünscht.

Die Krankenschwester griff nach einem der unzähligen Haken, die von der Wand abstanden. Unter einem schweren Wintermantel kam Kens mintgrüne Bommelmütze zum

Weitere Kostenlose Bücher