![Stefan Zweig]()

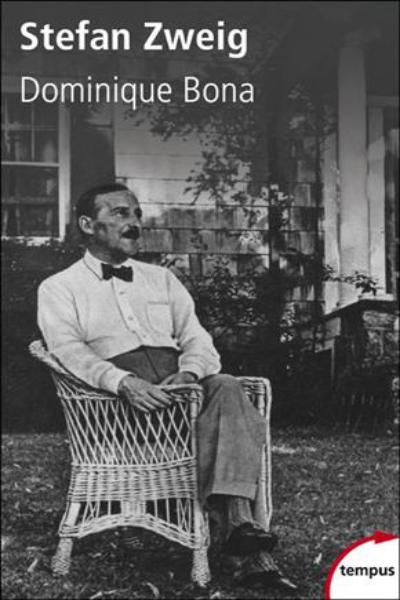

Stefan Zweig

se berçaient de paroles rassurantes, de mensonges et de faux-semblants.

De Londres, Zweig ne quitte plus d’un pouce son petit monde autrichien, sur le fil du rasoir. Il vit avec les journaux, avec la radio, avec les commentaires des amis qui lui écrivent, suspendu aux informations, aux discours, aux rumeurs. Le temps est pour lui entre parenthèses, il souffre au jour le jour. Mais il a beau s’être convaincu du pire et s’y être préparé depuis longtemps, la foudre s’abat sur lui comme sur tous ses concitoyens, quand, l’avant-veille du plébiscite tant attendu, Schuschnigg – Shuschniak, se moquait Joseph Roth – annonce à la fois sa démission, l’entrée des troupes allemandes en Autriche, la nomination d’un nazi au poste de chancelier, et formule à tous cet adieu qui sonne le glas du pays : « Dieu protège l’Autriche ! »

Tandis que l’ex-chancelier est fait prisonnier, Seyss-Inquart prend la tête du gouvernement et prépare l’entrée triomphale de Hitler à Vienne, le 14 mars, à la tête de la Wehrmacht qui a franchi la frontière à Salzbourg. L’Anschluss est proclamé le lendemain. Le plébiscite aura bien lieu, quelques jours plus tard : dans un régime de terreur, plus de quatre-vingt-dix-neuf pour cent de Ja célèbrent l’annexion. L’Autriche n’existe plus. Débaptisée, réduite à l’état de province du Reich, elle n’est plus que l’ Ostmark , la marche de l’Est de l’empire. L’Histoire a tranché, une fois encore, pense Zweig, en faveur de la violence.

A Londres, sa propre situation est changée radicalement. Il perd d’un coup sa nationalité. Son passeport ne vaut plus rien, puisqu’il n’y a plus d’Autrichiens. Forcé de se présenter au Foreign Office pour y établir des papiers d’apatride, il se voit classé sans autre égard parmi les réfugiés politiques. Alors qu’il était hier encore un hôte de marque des Britanniques, il n’est plus qu’un political refugee et doit se présenter dans les administrations qui lui réclament des pièces d’identité. Ses livres, avec leur message fraternel, ne seraient-ils plus rien ? Tandis qu’il inaugure son lent apprentissage de la bureaucratie, il éprouve pour la première fois le sentiment d’être un étranger – un alien , disent les Anglais –, dans le pays qu’il habite. S’il avait cru être chez lui à Londres, comme jadis à Vienne ou à Paris, le rêve est bien fini. La parole d’un honnête homme ne suffit plus, seuls comptent les passeports ou les certificats. « Dans cet univers d’Etats nationaux et de nationalisme, écrit Klaus Mann, un homme sans nation, un apatride, est en fâcheuse posture. Il a des ennuis. Les autorités de son pays d’accueil le traitent avec méfiance ; il subit des vexations ; et il trouve difficilement à gagner sa vie. Qui devrait se charger de l’exilé ? Quelle instance devrait défendre ses droits ? Il n’a rien derrière lui, aucune organisation, aucun pouvoir, aucun groupe. Celui qui n’appartient à aucune communauté est seul. »

Pour Zweig, le malaise est encore accru du fait du silence des démocraties occidentales où il est réfugié, de leur volonté d’ appeasement à tout prix. Aucune voix ne s’élève pour condamner l’invasion de l’Autriche. Il croyait la France et la Grande-Bretagne, ces nations où il a puisé à tant d’admirations successives, des bastions de justice et de fraternité. Il découvre leur faiblesse, leur veulerie, leur inconscience. A la force ne répondra donc pas le moindre message d’un seul homme politique de quelque importance, à Paris ou Londres ? Rien ne vient. Ni la condamnation ni l’ébauche d’une condamnation. Par prudence, lâcheté ou fatalisme, la France et la Grande-Bretagne, également indifférentes et passives, se taisent. D’un commun accord, elles demeurent d’une splendide atonie, tandis que les chars de la Wehrmacht envahissent sa patrie, et que Hitler en personne vient effacer de sa terre natale sa dernière étincelle de gloire et de douceur.

« Le jour où j’ai perdu mon passeport, écrira Zweig, j’ai découvert qu’en perdant son pays, on perd plus qu’un coin de terre entouré de frontières. » Son premier souci est évidemment pour les siens. William Shirer, qui est aux premières loges, écrit : « La conduite des nazis viennois fut pire que tout ce que j’avais vu en Allemagne. On assista dès les premières semaines à

Weitere Kostenlose Bücher