![Stefan Zweig]()

Stefan Zweig

quelques kilomètres, ses humeurs maussades. Du Grand Hôtel où il s’enferme, refusant d’ouvrir ses fenêtres sur le jour ensoleillé, en proie à une crise d’intense pessimisme, il rumine son malaise : « Je n’espère plus rien, dit-il à Friderike qu’il a abandonnée à leurs amis et à leurs invités. Que je vende dix mille ou cent cinquante mille exemplaires, qu’est-ce que cela peut faire ? L’important serait de repartir de zéro, de découvrir une nouvelle manière de vivre, une autre ambition, un autre rapport avec l’existence. »

Il n’est pas seulement las de la littérature au point de songer à l’abandonner, prenant exemple sur ces Anglais quinquagénaires qui larguent leur maison et leurs affaires pour mener sur la Riviera une existence de retraités joyeux, il est au bout du rouleau, physiquement épuisé par mille obligations, articles, conférences ou voyages. A chaque excès de travail et de mondanité, la fatigue se fait sentir, la dépression s’abat sur lui. Connaissant ses limites, il essaye de stopper la machine, et de retrouver le calme curateur. « A partir du 1 er janvier, annonce-t-il à Friderike pour 1929, je refuse de participer à quoi que ce soit, de jouer le bon Samaritain. J’ai été pendant un quart de siècle au service de tous les gens possibles, et le plus souvent impossibles, je rends mon tablier ! »

Il ne tiendra, bien sûr, pas parole. Sa vie continuera d’être un tourbillon, au milieu des gens : tous ses livres sont nés dans l’agitation et le tourment. Ce n’est qu’à Salzbourg, hors festival, que Stefan Zweig retrouve l’enthousiasme qu’il croyait perdu. Il s’enferme dans sa bibliothèque pour écrire. Chaque nouveau livre est une aventure qui redonne la fièvre et le goût de la vie. Friderike filtre les appels téléphoniques, écarte les visiteurs impromptus. Le soir, s’arrachant à ses personnages et à l’atmosphère oppressante de ses nouvelles, Zweig descend en ville fumer un cigare, rôder dans les rues désertes et obscures, ou jouer aux échecs au café Bazar. Le jour, il ne s’accorde que de rares sorties, pour aller avec le poète Hermann Bahr, Salzbourgeois de longue date et marcheur impénitent malgré son grand âge, barbe blanche de père Noël, escalader le Gais ou l’Untersberg.

Les amis célèbres

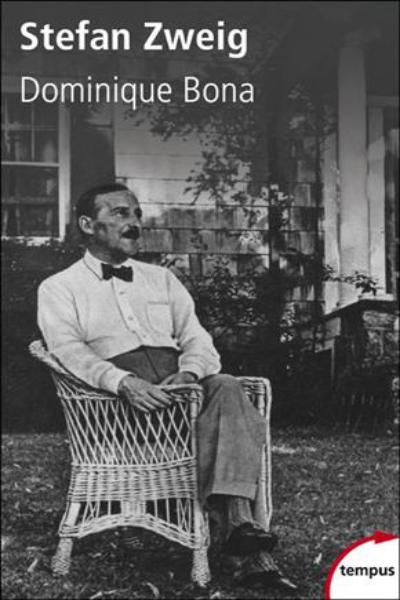

A Salzbourg, Zweig – comme Hermann Bahr et comme la plupart des Salzbourgeois – arbore la culotte de peau tyrolienne, avec les bretelles brodées d’edelweiss et les hautes chaussettes de laine. Quelquefois, version britannique du même confort, un pantalon de golf et une veste de tweed. Friderike porte les longues robes à volants de la tradition autrichienne, aux jupons superposés et aux corsages lacés, qu’on appelle dirndle . Un chien berger nommé Rolf, auquel succédera l’épagneul Kaspar, dort couché sur les pieds de son maître quand il travaille ou le suit en promenade. Les filles de Friderike retiennent leurs chats près d’elles, loin du bureau de Zweig – il a horreur des chats. « Comment parler de poésie ou de Goethe à un grand bourgeois juif en culottes de cuir ? », se demandera un visiteur, interloqué. Pour Zweig, l’élégance salzbourgeoise est une manière de se « décitadiniser ». Il n’est pas homme à apparaître en négligé, fût-ce à la campagne, avec une chemise froissée ou des chaussures crottées. Toujours impeccable, même en vacances, le cheveu peigné, la moustache tirée au cordeau, les ongles limés, arborant des chemises soumises à un léger amidon et des chaussures brillant comme des miroirs, il est aussi peu bohème que possible.

Ce Tyrolien de salon, ainsi que Hermann Kesner le nomme à la suite de son passage à Salzbourg, est non seulement le plus mélancolique des êtres, mais dans l’univers souvent mesquin et artificiel des hommes de lettres, il frappe par son caractère inhabituel. Modeste dans le succès – « je sais combien est relative la littérature dont je suis capable » –, généreux de son temps et de son argent, ouvert aux gens, il ne songe qu’à mettre en valeur ses amis. A Salzbourg, son hospitalité est proverbiale : les plus grands écrivains de l’entre-deux-guerres et de nombreux musiciens, chefs d’orchestre ou compositeurs célèbres, ont été ses invités. « Notre maison du Kapuzinerberg devint une maison européenne. Qui n’en a pas été l’hôte ? », se souviendra Friderike

Weitere Kostenlose Bücher