![Steinbrück - Die Biografie]()

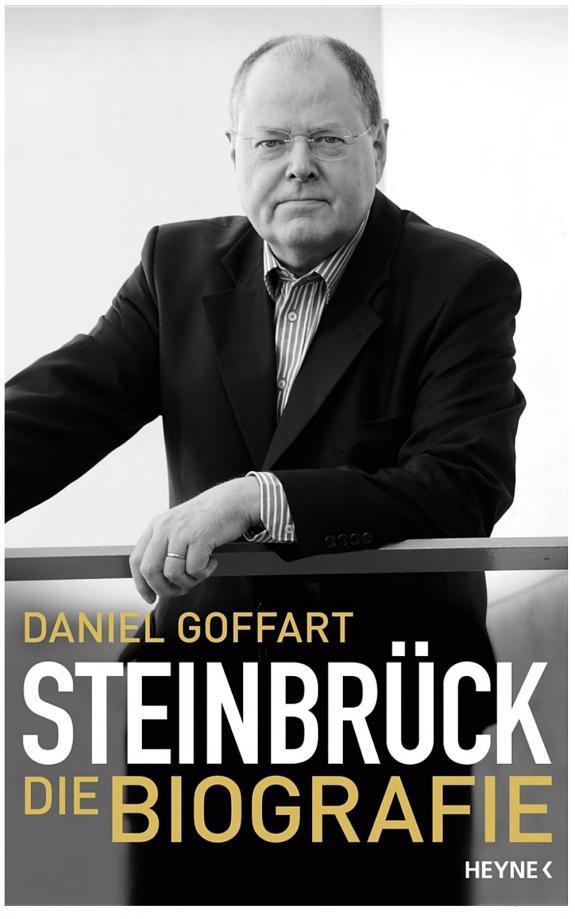

Steinbrück - Die Biografie

Stichworte listet Steinbrück den aufmerksam, teils allerdings auch gequält zuhörenden Delegierten auf: »ökonomische Wettbewerbsfähigkeit«, »Spitzenförderung« und »eine technologisch orientierte Industriepolitik«. Die SPD, so mahnt er, müsse auch für die da sein, die Leistung bringen.

Das ist nicht gerade der Stoff, mit dem auf Parteitagen sozialdemokratische Begeisterungsstürme entfacht werden. Steinbrück weiß das, formuliert trotzdem seine Rede mit Bedacht. In seinem Bundestagsbüro steht eine rote (!) Luther-Figur aus Plastik. Sie ist weniger ein religiöses Bekenntnis des leidenschaftslosen Protestanten, sondern eher ein Statement: »Hier stehe ich und kann nicht anders.« Mit dieser Haltung präsentiert er sich auch seiner Partei, ganz nach dem Motto: »Ich bin so und nicht anders, und ich denke so und nicht anders – nehmt mich also so, wie ich bin, oder lasst es!«

Aber Steinbrück ist auch klar, dass er nicht übertreiben darf. »Keine Angst, das ist keine Bewerbungsrede«, sagt er ganz zu Beginn seines Auftritts, um dann doch im Stil eines Spitzenkandidaten fortzufahren. Dazu gehört natürlich ebenfalls das Einräumen von Fehlern. So sei es etwa falsch gewesen, die Abgeltungsteuer auf 25 Prozent zu senken – sie hätte höher ausfallen müssen. Auch dem Mindestlohn, einer sozialdemokratischen Kernforderung, kann er jetzt etwas abgewinnen, ebenso einem höheren Spitzensteuersatz – der gehöre zur dringend notwendigen »Rekonstruktion der sozialen Marktwirtschaft«. Zwar fügt er einschränkend hinzu, dass dann die Bemessungsgrenze ebenfalls erhöht werden müsse, denn die SPD dürfe die »Leistungserbringer« nicht aus dem Blick verlieren. Seine Worte gehen allerdings in einem Applaus unter, der fast so etwas wie Erleichterung bei den Genossen ausdrückt. Seht her, der Peer klingt doch an manchen Stellen wie ein Sozialdemokrat.

Desgleichen kommen die Passagen gut an, in denen Steinbrück mit den Banken und Finanzmärkten abrechnet und diese als Verursacher der Krise geißelt. Man müsse sie künftig zur Kasse bitten, fordert er. »Wer soll denn den Scheck bezahlen«, ruft er mit rhetorischer Empörung in die Parteitagshalle, »diejenigen, die das alles zu verantworten haben oder am Ende gar die Geschädigten selbst?« So etwas gefällt in der Nachkrisenzeit – nicht nur bei der SPD, aber dort besonders.

Als Schlusssatz hatte sich Steinbrück eine Formulierung zurechtgelegt, die vom früheren SPD-Vordenker Peter Glotz stammte und jetzt wie ein Fanal wirkte: »Die SPD kann nur dann Schutzmacht der Schwachen sein, wenn sie den produktivistischen Kern der Gesellschaft nicht vergisst und nicht missachtet.« Heißt: Neben der sozialen Balance müsse die Sozialdemokratie Wert darauf legen, »wirtschaftspolitische Kompetenz inhaltlich und auch personell darzustellen«.

Das war deutlich – und wurde auch so verstanden. In den Berichten über seinen Auftritt lautete der Tenor, Peer Steinbrück habe sich aus dem Ruhestand zurückgemeldet. Das Handelsblatt titelte sogar: »Der Herausforderer«.

Klaas Hübner, Sprecher des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung, eine Art sozialdemokratischer Wirtschaftsrat, brachte die Botschaft auf den Punkt: Steinbrück sei die »personifizierte wirtschaftspolitische Kompetenz der SPD«. Und genau darauf komme es in Zeiten der Krise an.

Zu dieser Beurteilung passte dann auch eine Blitzumfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Handelsblatts nach Steinbrücks Rückmeldung auf der politischen Bühne in Auftrag gegeben hatte: 63 Prozent der Bundesbürger und 75 Prozent der SPD-Anhänger hielten Steinbrück für kompetent in allen Wirtschafts- und Finanzfragen. In dieser Disziplin schlug er sämtliche Parteifreunde um Längen. Die Mehrheit sprach ihm ferner Führungsstärke und Glaubwürdigkeit zu. Auf die Frage: »Wer wäre der beste Kanzlerkandidat der SPD«, nannten die meisten Befragten im September 2010 zwar noch Frank-Walter Steinmeier. Auf Platz zwei folgte allerdings schon der aus dem Ruhestand plötzlich wiederaufgetauchte Abgeordnete Steinbrück – ein erstaunlicher Wert, der seine Zugkraft über die Anhängerschaft der SPD hinaus unterstreicht. Weit abgeschlagen auf Platz drei landete übrigens Sigmar Gabriel. Zwar ist das nur als Momentaufnahme zu betrachten, doch sie spricht für sich. Zumindest konnte die SPD ein Jahr nach ihrer verheerenden Niederlage eines bieten: personelle Auswahl. Aus dem Duo Gabriel und Steinmeier

Weitere Kostenlose Bücher