![Survivant d'Auschwitz]()

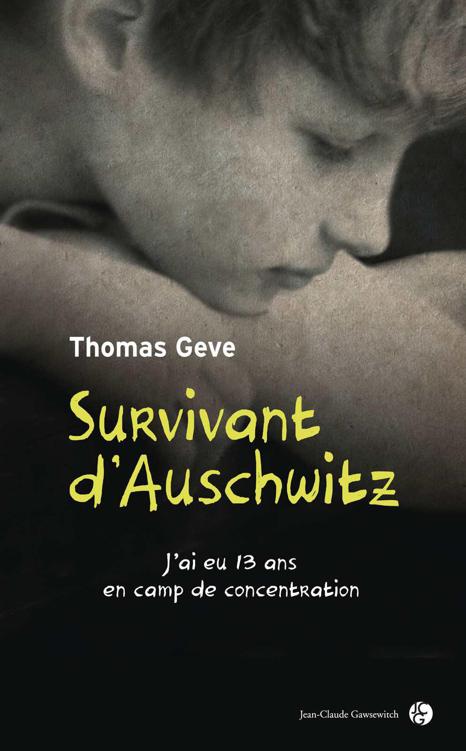

Survivant d'Auschwitz

surtout parmi mes compatriotes ukrainiens, et vous avez sûrement tous entendu dire ce que les Allemands font des “militants communistes” ?… Alors, je préfère qu’on continue de me prendre pour un joueur d’échecs. »

Le départ de tout un groupe de détenus dégagea notre bloc surpeuplé et nous reçûmes la permission d’aller passer quelques heures dans la cour, entre les blocs 13 et 14. Assis au soleil, nous restions à bavarder et à faire de nouvelles rencontres.

Les Polonais avaient le droit de recevoir des paquets avec de la nourriture, qu’ils ne quittaient bien évidemment pas des yeux – et ils avaient bien raison –, de peur d’être volés. La présence continuelle de ces trésors, régulièrement inspectés par leurs propriétaires, puis savourés petit morceau par petit morceau, tranche par tranche, nous rendait à moitié fous, nous qui n’avions rien. La nourriture était synonyme de pouvoir, et les détenus qui avaient la charge de verrouiller la cour n’étaient pas incorruptibles, loin s’en faut. Tout s’échangeait : de l’eau contre un bout de saucisson polonais, du pain contre un peu de lard et du tabac contre de la margarine. Pauvres hères affamés que nous étions, nous détournions nos regards envieux et nous concentrions sur nos activités habituelles au camp.

Bien qu’il fût défendu de se fabriquer un couteau, toute le monde le faisait. J’avais trouvé deux précieux clous rouillés, auxquels j’avais réussi à donner forme, en les tapant comme sur une enclume entre deux pierres. Ils étaient très utiles pour étaler la margarine, mais ne pouvaient pas circuler comme objets à vendre. Les puces étaient l’un de nos autres passe-temps. Noires et brillantes, elles se cachaient dans le feutre de l’intérieur de nos sabots et sautaient sur les pavés de la cour. Les détenus les pistaient, avides de se venger d’elles, et la chasse était bonne lorsqu’on avait réussi à faire claquer son adversaire entre les ongles.

Ce que nous voyions au camp était effrayant et incompréhensible. À droite, à une cinquantaine de mètres derrière la clôture, il y avait le crématoire, qui passait pour une des annexes de Birkenau, sans autre signification particulière. À gauche, l’orchestre du camp, qu’on entendait interpréter des marches entraînantes, pour les kommandos revenant du travail. Derrière les barbelés, les SS, pressés, qui s’affairaient de bureau en bureau.

La cheminée maudite – à notre droite – exhalait une fumée dessinant de fines volutes grises, qui se perdaient au-dessus de nos têtes. Cela avait donné naissance au jeu, en l’occurrence macabre, de « Devine ce que je vois ? ». Quelques tordus faisaient des commentaires sur l’odeur et la forme qu’elles prenaient, en disant : « Regarde, tu trouves pas qu’on dirait le vieux Willy ? – Mon cul, c’est une jeune vierge ! Tu vois pas ses petits tétons qui ressortent ? – Arrête de déconner ! On reconnaît bien son nez ! » Je baissais les yeux et cherchais d’autres clous.

Notre pain béni, en ce monde de civilisation, consistait en un quart de boule de pain noir (350 grammes) et un litre de soupe claire d’orties ou de mauvaises herbes, qui avaient un goût de pourri répugnant. Les mercredis et jeudis, nous avions droit à 40 grammes de margarine que l’Allemagne produisait avec des résidus de goudron, les samedis 50 grammes ; les lundis, mardis et jeudis, 50 grammes de saucisson, les mardis et vendredis une cuillerée de confiture. Le « festin » du dimanche se composait de 50 grammes de fromage, un demi-litre de goulasch et quelques pommes de terre. C’était tout le carburant, en plus d’une de tisane de glands matin et soir, destiné à faire tourner les machines du Troisième Reich.

Peu nombreux étaient les détenus qui mettaient leur ration de côté pour la manger plus tard. La plupart l’avalaient tout de suite. Comme la distribution du pain se faisait le soir, nous mourrions de faim jusqu’à la pause de midi. En cas de mauvaise répartition des rations de soupe et de surplus – cela arrivait –, le personnel de bloc s’en gardait la majeure partie.

La préoccupation essentielle d’un détenu ordinaire consistait à réfléchir au moment le plus stratégique pour s’avancer et tendre sa gamelle en fer émaillé. Chacun avait sa manière de distribuer la soupe, ce qui faisait l’objet de réflexions et d’analyses

Weitere Kostenlose Bücher