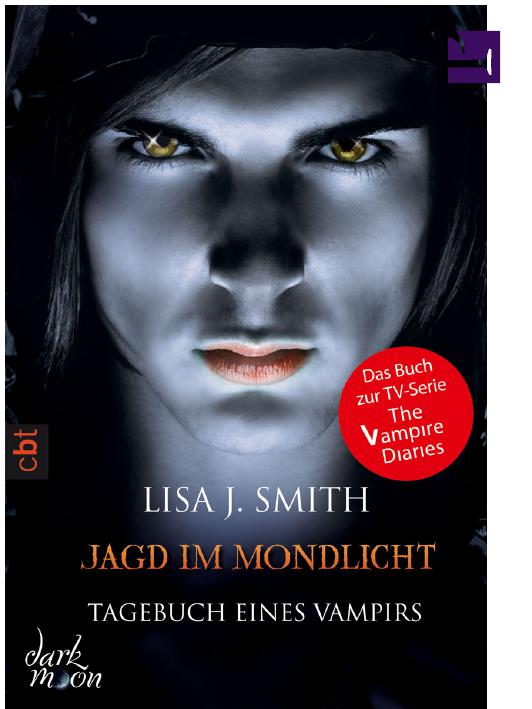

![Tagebuch eines Vampirs 9 - Jagd im Mondlicht]()

Tagebuch eines Vampirs 9 - Jagd im Mondlicht

gewesen. Aber

trotzdem, es sah Samantha gar nicht ähnlich, nicht aufzutauchen, wenn

sie es versprochen hatte. Meredith schaltete ihr Handy ein, um nachzuse-

hen, ob sie eine SMS bekommen hatte, dann rief sie Samantha an. Keine

Reaktion. Das Handy war ausgeschaltet.

Meredith hinterließ eine kurze Nachricht auf der Mailbox, dann legte

sie auf und setzte ihre Dehnübungen fort. Dabei versuchte sie, das Unbe-

hagen zu ignorieren, das leise in ihr bebte. Sie ließ die Schultern kreisen

und streckte die Arme hinter ihrem Rücken.

Vielleicht hatte Samantha ihre Verabredung einfach vergessen. Viel-

leicht hatte sie verschlafen. Samantha war eine Jägerin; ihr drohte keine

Gefahr, von wem – oder was – auch immer.

Seufzend beendete Meredith ihr Aufwärmtraining. Sie würde sich sow-

ieso nicht mehr konzentrieren können, bis sie sich vergewissert hatte,

dass es Samantha gut ging. Was wahrscheinlich der Fall war. Zweifellos

ging es ihr gut. Sie griff nach ihrem Rucksack und ging zur Tür. Sie kon-

nte die Strecke joggen.

Die Sonne schien, die Luft war frisch und Meredith’ Füße setzten in re-

gelmäßigem Rhythmus auf, während sie im Slalom zwischen den Studen-

ten hindurchlief, die über den Campus schlenderten. Als sie Samanthas

Wohnheim erreichte, überlegte sie, ob Sam vielleicht mehr Lust hätte,

heute einen schönen, langen Lauf mit ihr zu unternehmen statt zu

kämpfen.

Sie klopfte an Samanthas Tür. »Aufwachen, Schlafmütze!« Die Tür war

nicht verriegelt und öffnete sich ein wenig.

»Samantha?«, fragte Meredith und drückte die Tür weiter auf.

Der Geruch traf sie mit solcher Wucht, dass Meredith rückwärts

taumelte und sich eine Hand auf Mund und Nase presste. Wie Rost und

Salz und Fäulnis.

192/308

Trotz dieses Geruchs konnte Meredith zuerst nicht verstehen, was da

überall an den Wänden war. Farbe?, fragte sie sich. Ihr Gehirn arbeitete

träge. Warum sollte Samantha ihre Wände anstreichen? So rot. Sie trat

langsam durch die Tür, obwohl zugleich ein Schrei in ihr aufstieg. Nein,

nein, lauf weg!

Blut. Blutblutblutblut! Meredith’ Trägheit war mit einem Schlag wie

weggeblasen: Ihr Herz hämmerte, ihr Kopf drehte sich, ihr Atem ging hart

und schnell. Der Tod war in diesem Raum.

Aber sie musste es sehen. Sie musste Samantha sehen. Obwohl jeder

Nerv in ihrem Körper sie drängte zu rennen, zu kämpfen, schob Meredith

sich weiter in das Zimmer hinein.

Samantha lag auf dem Rücken und das Bett unter ihr war rot und

durchnässt von Blut. Sie sah aus, als sei sie in Stücke gerissen worden.

Ihre offenen Augen starrten leer und ohne einen Wimpernschlag zur

Decke.

Sie war tot.

Kapitel Sechsundzwanzig

»Sind Sie sich sicher, dass wir nicht ihre Eltern anrufen sollen, Miss?«

Die Stimme des Sicherheitsmannes vom Campus war von schroffer Fre-

undlichkeit und er blickte besorgt drein.

Für eine Sekunde malte Meredith sich die Art von Eltern aus, die der

Wachmann sich vermutlich vorstellte. Eltern, die sofort kommen würden,

um ihre Tochter zu retten, um sie nach Hause zu bringen, bis die schreck-

lichen Bilder vom Tod ihrer Freundin verblasst wären. Ihre Eltern jedoch

würden ihr lediglich sagen, dass sie ihren Job machen solle. Sie würden

ihr sagen, dass jede andere Reaktion gleichzusetzen wäre mit Scheitern.

Wenn sie sich erlaubte, schwach zu sein, würden noch mehr Leute

sterben.

Und das galt erst recht, da Samantha eine Jägerin gewesen war, aus

einer Familie von Jägern, wie Meredith. Meredith wusste genau, was ihr

Vater sagen würde, wenn sie ihn anrief. »Lass dir das eine Lehre sein. Du

bist niemals sicher.«

»Ich komme schon zurecht«, erklärte sie dem Mann. »Meine Mitbe-

wohnerinnen sind oben.«

Er ließ sie gehen und sah ihr mit bekümmerter Miene nach, wie sie die

Treppe hinaufstieg. »Keine Sorge, Miss«, rief er ihr hinterher. »Die Pol-

izei wird diesen Kerl schnappen.«

194/308

Meredith verkniff sich die Bemerkung, dass er offenbar eine Menge

Vertrauen in eine Polizeitruppe setzte, die noch immer keine Hinweise

auf den Aufenthaltsort der verschwundenen Studenten hatte, und der es

noch immer nicht gelungen war, Christophers Ermordung aufzuklären.

Aber er versuchte nur, sie zu trösten. Sie nickte ihm zu und winkte

schwach.

Sie war auch nicht erfolgreicher gewesen als die Polizei, nicht einmal

mit Samanthas Hilfe. Sie hatte sich nicht genug Mühe gegeben, hatte sich

zu sehr von der neuen Umgebung, den neuen Leuten

Weitere Kostenlose Bücher