![The New Dead: Die Zombie-Anthologie]()

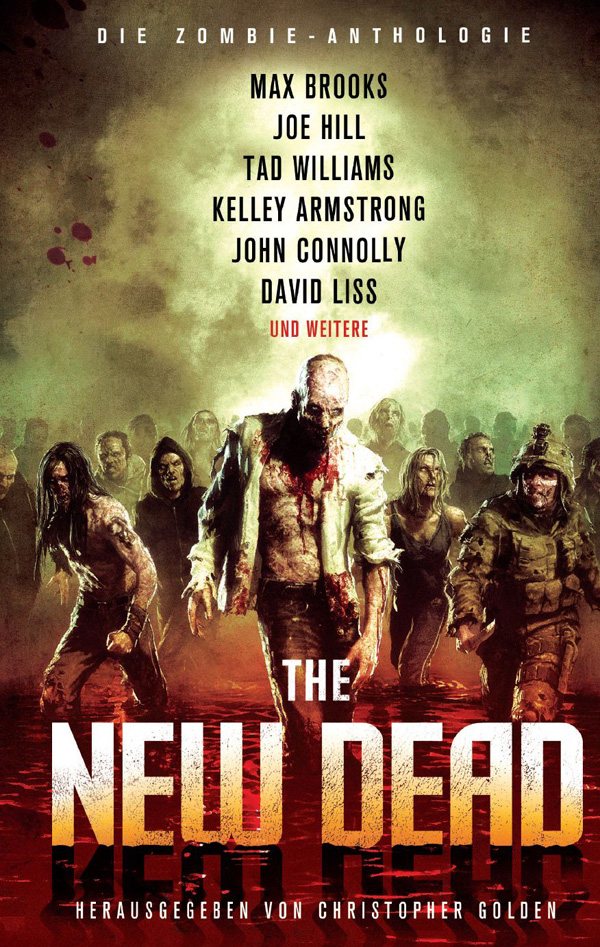

The New Dead: Die Zombie-Anthologie

zuzusehen, wie er langsam verfault. Ich kann diesen Ort nicht verlassen. Da ist kein Licht, keine Stimmen aus dem Jenseits, keine verstorbenen Angehörigen oder Freunde, die mich von drüben grüßen.

Da bin nur ich … und Mary.

Ich kann sie nicht berühren oder ihr folgen. Natürlich habe ich versucht, mit ihr zu reden, ihr mitzuteilen, dass ich immer noch hierbin, aber meine Stimme ist nur der Wind, und sie bemerkt sie nicht. Jede Nacht weine ich für uns beide, aber ich habe keine Tränen. Daher ist mein Schluchzen nicht mehr als eine leichte Brise.

Es gab einmal zwei Arten von Menschen auf der Welt. Und jetzt, nach „Hamelns Rache“, gibt es zwei Arten von Toten … meine und Marys.

Wir haben es schon einmal geschafft.

Ob wir es auch ein zweites Mal schaffen?

Dieses E-Book wurde von der "Verlagsgruppe Weltbild GmbH" generiert. ©2012

FAMILIENBETRIEB

VON JONATHAN MABERRY

I.

Benny Imura schaffte es nicht, einen Job zu behalten, also verlegte er sich aufs Töten.

Das war die Art von Geschäft, mit der sich seine Familie ihren Lebensunterhalt verdiente. Er mochte seine Familie nicht besonders – die in seinem Fall nur aus seinem älteren Bruder Tom bestand – und hatte auch definitiv nichts für diese Art von „Geschäft“ übrig. Oder für Arbeit im Allgemeinen. Das Einzige, was ihn daran reizen konnte, war das Töten.

Er hatte es noch nie gemacht. Natürlich hatte er es im Sportunterricht und bei den Pfadfindern schon hundert Mal simuliert, aber Kinder durften noch nicht richtig töten. Nicht, ehe sie fünfzehn waren.

„Warum denn nicht?“, hatte er den Leiter seiner Gruppe einmal gefragt, einen dicken Kerl namens Feeney, der als Wetterfrosch beim Fernsehen arbeitete.

„Weil das Töten zu den Dingen gehört, die man von der eigenen Familie beigebracht bekommen sollte.“

„Ich hab aber keine Familie mehr“, entgegnete Benny. „Meine Mom und mein Dad sind in der Ersten Nacht gestorben.“

„Oh, Scheiße“, sagte Feeney, korrigierte sich jedoch schnell. „Oh, Mist. Entschuldige, Benny … Das hab ich nicht gewusst. Irgendeinen Angehörigen wirst du aber doch wohl haben, oder?“

„Na ja. Ich habe einen Bruder … Mr. Ich-bin-ja-so-toll- Tom Imura … Von dem will ich aber rein gar nichts lernen.“

Feeney starrte ihn an. „Ich hatte ja keine Ahnung, dass du mit ihm verwandt bist. Dein Bruder, hm? Na, dann hast du ja deine Antwort, Junge. Wer könnte dir das Töten besser beibringen als ein Profikiller wie Tom Imura?“ Feeney hielt inne und leckte sich nervös über die Lippen. „Wenn du sein Bruder bist, warst du wahrscheinlich schon oft beim Töten dabei.“

„Nein“, sagte Benny äußerst verärgert. „Er lässt mich ja nie zusehen!“

„Frag ihn, wenn du dreizehn bist. Die meisten Kinder dürfen nämlich zuschauen, wenn sie dreizehn werden.“

Benny hatte Tom gefragt, und der hatte Nein gesagt. Mal wieder. Da gab’s überhaupt nichts zu diskutieren. Einfach nur „Nein“.

Das war vor zwei Jahren gewesen, und nun war es schon sechs Wochen her, dass Benny fünfzehn geworden war. Man hatte seine Frist gnädigerweise noch einmal um weitere vier Wochen verlängert, damit er sich einen bezahlten Job suchen konnte, bevor man ihm laut Bezirksverordnung die Verpflegung um die Hälfte kürzen würde. Benny hasste die Situation, in der er sich befand, und wenn ihm noch ein Einziger mit dem Spruch kam „Mit fünfzehn beginnt die große Freiheit“, würde er losschreien. Er hasste diesen Spruch ebenso sehr wie die anderen beschissenen Sprüche, die man zu hören bekam, wenn man hart arbeitete, wie zum Beispiel: „Mann, der geht ran, als wäre er fünfzehn und hätte nichts mehr zu essen“.

Als wenn das etwas wäre, worüber man sich freuen konnte, worauf man stolz sein konnte … sich für den Rest seines Lebens abzurackern. Benny war nicht klar, wo da der Spaß am Leben blieb.

Sein Kumpel Chong meinte, dies sei ein Zeichen der zunehmenden kulturellen Unterdrückung, welche die Menschheit dazu brächte, einen Sklavenstaat zu akzeptieren. Benny hatte absolut keine Ahnung, was Chong damit meinte oder ob irgendwas von all dem, was Chong von sich gab, etwas zu bedeuten hatte. Trotzdem nickte er zustimmend, weil man bei Chongs Gesichtsausdruck immer das Gefühl hatte, als wüsste er genau, wovon er sprach.

Zu Hause hatte Tom, noch bevor er seinen Geburtstagskuchen aufgegessen hatte, gefragt: „Wenn ich mit dir darüber sprechen möchte, ob du ins Familiengeschäft einsteigst,

Weitere Kostenlose Bücher