![Toter geht's nicht]()

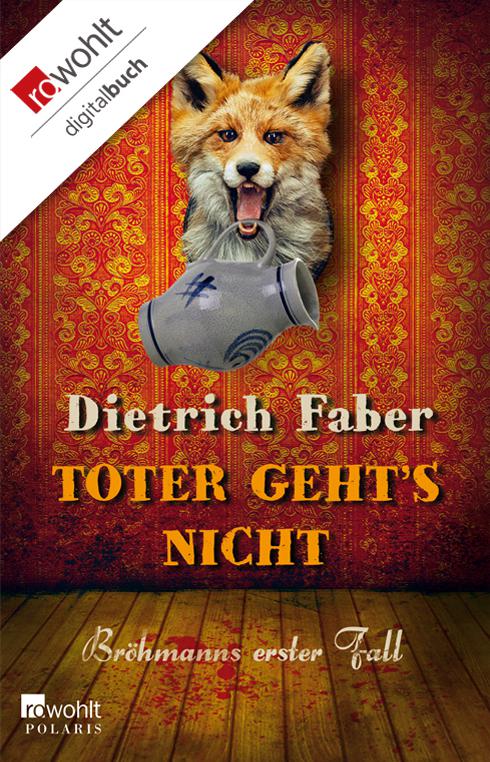

Toter geht's nicht

weinen. Auch das Schreiben geht schlecht. Ich werde wieder Holz hacken. Und den Berg hochrennen. Da ist so viel Wut. Ich vermisse mein Klavier.

Ich werde versuchen, mir das erste Mal in meinem Leben Zeit zu nehmen. Nachdenken, Musik hören und schreiben. Versuchen, zu verarbeiten und dabei nicht vollends durchzudrehen. Ich werde viel schreiben. Bestimmt. Hoffentlich. Der Anfang ist hiermit gemacht.

Es ist schön hier. So schön, dass es wehtut. Erhaben, ruhig und kraftvoll. Das Gegenteil von mir. Ich habe die Berge schon immer mehr gemocht als das Meer. Warum sind wir eigentlich immer an die See gefahren?

Petra hat gespürt, dass ich wegmuss, und mir das hier nun möglich gemacht. Ich vertraue ihr, ich weiß, dass sie niemandem etwas erzählt. Ich danke ihr, dass sie die Notlüge mit der Kur mitträgt und auch mit der Schulleitung reden wird. Wie hätte ich anders gehen sollen, wenn nicht mit der Lüge, zur Kur nach Borkum zu fahren? Wie anders hätte ich von meiner Schule freigestellt werden können?

[zur Inhaltsübersicht]

10. KAPITEL

B ei uns wurde immer geredet. Immer. Wenn Vater dozierte, unterbrach Mutter. Wenn Mutter brabbelte, hörte Vater nicht zu, sondern legte sich die höchsten Weisheiten zurecht. Natürlich wartete er damit nicht, bis Mutter ausgeredet hatte, sondern legte los, wenn er es für passend hielt. Allerdings war es auch unmöglich, Mutter nicht zu unterbrechen, da sie redete und redete. Die Redebeiträge meiner Eltern bauten nie auf das Vorhergesagte auf, sie standen immer für sich. Sie hatten äußerst selten einen inhaltlichen Zusammenhang. Oder wenn, dann nur zufällig.

Wenn Vater sagte: «Die jungen Leuten heutzutage sind auch nicht mehr das, was sie früher einmal waren. Ausdauer und Durchhaltevermögen geht denen völlig ab», dann antwortete Mutter zum Beispiel: «Bei der Hitze, kein Wunder.»

Auch meine drei Jahre ältere Schwester Ulrike und ich redeten immer. Wir kannten es ja nicht anders. Und wie sonst hätten wir uns jemals bei unseren Eltern Gehör verschaffen sollen?

Es gab auf alles immer Antworten. Vor allem dann, wenn keine Fragen gestellt wurden. Mein Vater wusste, wie das Leben funktioniert, und meine Mutter kommentierte es. Meine Mutter ist eine intelligente Frau. Sie hätte gerne studiert, blieb aber zu Hause, bei uns, bei meiner Schwester und bei mir. Und sie war nie gerne Hausfrau. Das aber gab sie niemals zu, denn diese Einsicht quälte sie. Frauen ihrer Generation hatten für die Familie da zu sein, und zwar gerne. Sie wollte lesen, forschen, lernen, doch dazu kam es nicht. So blieb es beim Reden.

Erst als junger Mann mit Anfang zwanzig verstand ich, dass es in manchen Momenten nicht ganz falsch sein kann zu schweigen. Dass der Boden nicht unter den Füßen wegbricht, wenn man mal nichts zu sagen hat. Auch stellte ich fest, dass sich im Leben durchaus Fragen auftun, auf die es nicht immer gleich eine Antwort gibt, dass ein «Ich weiß es nicht» eine ungemein sympathische Antwort sein kann. So habe ich irgendwann aufgehört, unentwegt zu reden. Wenn ich meine Eltern heute besuche, dann höre ich zu. Zuhören ist vielleicht etwas übertrieben, jedenfalls schweige ich.

Schweigen und zuhören – das wäre eben, während ich mit Markus Meirich telefonierte, angebracht gewesen. Doch ich redete und redete. Ich habe zwar gleich gespürt, dass da irgendetwas nicht stimmt, doch das hielt mich nicht vom Monologisieren ab. Ich wurde unsicher und redete noch mehr. Das konnten meine Eltern im Übrigen besonders gut. Wenn sie unsicher, verlegen oder gar ängstlich sind, dann reden sie besonders viel und besonders laut.

«Hallo Markus, hier ist Henning, ich wollte mich mal bei dir erkundigen.» So harmlos hatte das Telefonat begonnen.

«Ja, ich wollte mich auch melden …»

«Versteh mich nicht falsch, das soll kein Kontrollanruf sein oder so was. Ich wollte ja ohnehin mit dir reden. Sorry für neulich, dass ich da unser Gespräch in der Pizzeria so unterbrechen musste …»

«Na ja, schien ja was Wichtiges gewesen zu sein …»

«Aber hallo», brabbelte ich weiter und schämte mich sofort für diesen Teichner-Spruch.

Ich schilderte ihm also in allen Details meine Lebenssituation. Erzählte von Franziska, den Kindern und wie sehr ich nun bei den anstehenden Ermittlungen auf ihn bauen würde. Während ich sprach, merkte ich, dass ich ihn noch gar nicht nach seinem Befinden gefragt hatte, und redete daraufhin noch schneller, noch lauter, noch mehr.

«Ich sag’s

Weitere Kostenlose Bücher