![Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)]()

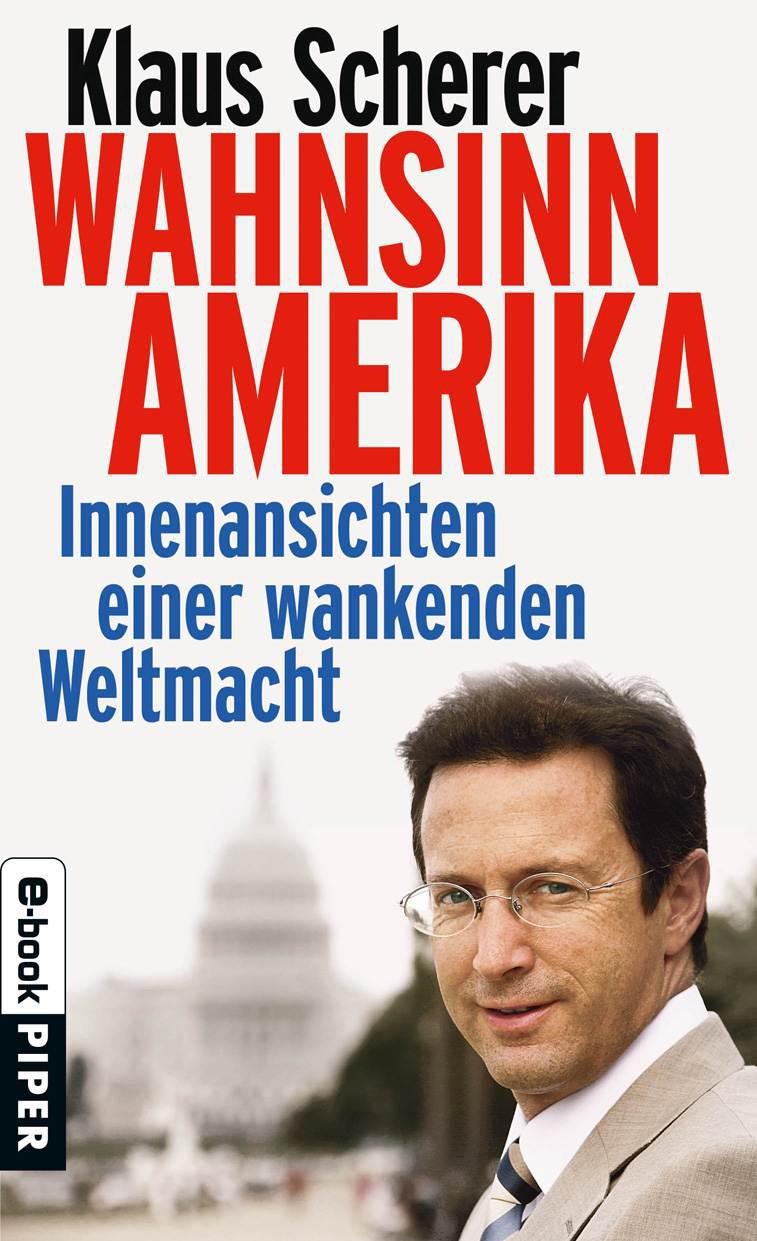

Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)

Stab reisen wir im Spätsommer 2008 nach Denver und später nach Minneapolis, wo die Parteien die Kampagnenhöhepunkte der Wahlsaison aufführen, mit Menschenmassen, Pathos, Luftballons und Feuerwerk: die Nominierungsparteitage. Ich selbst kannte sie bis dahin nur aus den TV-Nachrichten, ergriffen hatten sie mich selten. Mir schienen sie mit Showeffekten überladen, von billigem Kalkül bestimmt, üppige Jubelkongresse eben, nur um die eigene Basis anzufeuern. Dienstältere Kollegen rieten mir dennoch, sie als ein authentisches Stück Amerika zu betrachten, wenn nicht gar als einmaliges Erlebnis, kurz: mich darauf einzulassen. Am Ende sollte sich beides, Skepsis und Ergriffenheit, die Waage halten.

Fast zu Tränen rührt auch mich der überraschende Auftritt des schwer krebskranken Polit-Granden Edward »Ted« Kennedy, dem Bruder des Expräsidenten John F. und des früheren Kandidaten Robert Kennedy, die beide ermordet wurden. Sichtlich zitternd spricht er zum Parteitag. In seiner Autobiografie lese ich später, dass er gegen den Rat der Ärzte angereist ist, um dem Land eine letzte Botschaft zu hinterlassen: »So viele von euch waren mit mir, in glücklichen wie in schweren Zeiten«, wählt er mit Mühe seine Worte. »Wir haben Siege und Niederlagen erlebt. Aber wir haben nie den Glauben verloren, dass wir aufgerufen sind, das Land und die Welt zu verbessern. Im November wird einmal mehr die Fackel Amerikas einer neuen Generation übergeben. Die Arbeit beginnt von Neuem. Die Hoffnung wächst wieder. Und unser Traum lebt weiter.« Es waren Sätze, die auch John F. Kennedy einst seinen Wählern zugerufen hatte. Ted sieht nun in Obama den gleichen Hoffnungsträger, wieder für eine ganze Generation von Amerikanern.

Michelle Obama gibt sich danach in ihrer Rede erkennbar als treu sorgende Gattin und Mutter. Jeden Anschein einer politisch agierenden künftigen First Lady muss sie offenbar vermeiden. Das hat die Parteitagsregie so vorgesehen. Barack, der da noch in Kansas Wahlkampftermine wahrnimmt und erst später anreist, wird auf übergroßem Monitor hinzugeschaltet, umgeben von einer sorgsam ins Bild gerückten Gastfamilie.

»Ist sie nicht eine wunderbare Frau?«, flötet er von dort Michelle und dem Hallenpublikum zu. »Wir lieben dich, Daddy«, rufen die beiden Töchter zurück. »Ich euch auch. Nun aber ins Bett.« Ach, Amerika. Familientag in Denver, drehbuchgetreu.

Als stillen Star des Parteitags küre ich als Berichterstatter schon vorab die alte Mutter von Vizepräsidentschaftskandidat Joe Biden, die von ihrem Sitzplatz auf der Galerie aus ihren Sohn betrachtet. Einen leidgeprüften, raubeinigen Politiker, der früh seine Frau verlor und allein die beiden Söhne aufzog, lebenserfahren, beliebt in Amerikas Arbeiterschaft. Er spricht von der Würde, die man verliere, wenn man seinen Kindern vor dem Einschlafen nicht mehr glaubhaft sagen könne, »alles wird gut«. Und von den Härten des Lebens, vor denen man nie kapitulieren dürfe. Das habe seine Mutter ihn gelehrt. »Immer wenn mich die größeren Jungs vermöbelt hatten, sagte sie mir: ›Schlag zurück und geh deinen Weg!‹«, zitiert er sie. Da nickt sie feixend ihrer Sitznachbarin zu, und man kann von ihren Lippen lesen: »Ja. Das stimmt.«

Dann naht der Abschlussabend. Schon morgens stehen Abertausende vorm Stadion an, gespannt auf Obamas Nominierungsrede. Das Bühnenbild strotzt nur so vor altgriechischen Säulen, als breche eine neue Weltepoche an. Die Republikaner werden darüber bald Witze reißen. Doch was Obama den Amerikanern als Reformprogramm anbietet, werden die US-Medien weithin als »Meisterstück« beschreiben – weil er es eben nicht bei Emotionen belässt, sondern auch Kritik einbindet, nach Gemeinsamkeiten sucht, der Sache und der Ziele wegen, wo bisher nur Klüfte zwischen Lagern waren.

»Mag sein, dass wir uns nicht einig werden, was die Abtreibungsfrage angeht«, räumt er ein. »Aber vielleicht können wir dennoch erreichen, gemeinsam die Zahl der ungewollten Schwangerschaften zu verringern.« Dann zählt er mögliche Maßnahmen auf, von Hilfen für werdende Mütter bis hin zu erleichterten Adoptionsverfahren. Auch das Waffenrecht spalte das Land, konstatiert er. Doch sei womöglich machbar, dass zumindest halbautomatische, selbstladende Pistolen nicht mehr in den Händen Halbwüchsiger landeten. Gemeinsinn, nicht Spaltung und Konfrontation kennzeichnet Obamas Rede. Und das, was er schließlich »Amerikas Versprechen« nennt.

Weitere Kostenlose Bücher