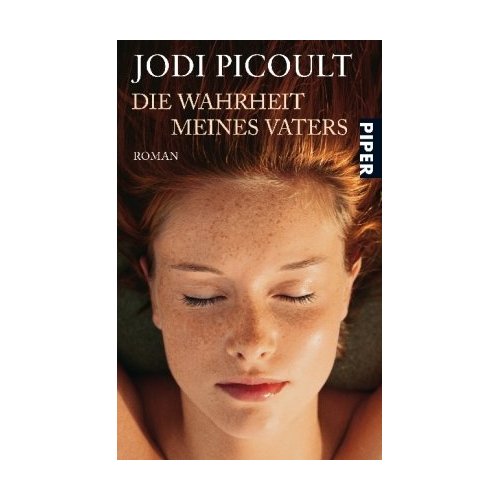

![Wahrheit Meines Vaters, Die: Roman]()

Wahrheit Meines Vaters, Die: Roman

Unbedenklichkeit bescheinigt.« Eric bleibt wie angewurzelt in der Tür stehen, starrt auf die rosa Couch und die kaugummifarbene Tapete. »Ach du Schande, wir wohnen in einer Hubba-Bubba-Blase.«

»Ich dachte eher an ein Barbie-Wohnparadies«, sage ich. »Was ist mit mir?«

»Was meinst du?«

»Würde man mich zu ihm lassen?«

In Erics Gesicht sehe ich ein ganzes Spiel von Reaktionen: sein Widerwillen, mich gehen zu lassen, wo wir gerade erst wieder zusammen sind; seine Furcht, was mich erwarten könnte; sein Verständnis, daß ich meinen Vater brauche, gerade jetzt, mehr als ich ihn brauche. »Ja«, sagt er. »Ich glaube, ja.«

Zweimal verpasse ich auf dem Highway die Ausfahrt zum Zentrum von Phoenix. Dreimal muß ich an einer Tankstelle nach dem Weg fragen. Warum ist es so schwer, ein Gefängnis zu finden?

Als ich schließlich ankomme, bin ich überrascht, wie normal es im Inneren aussieht: Fliesen, darauf Reihen von Plastikstühlen. Genau wie in jeder anderen Behörde. Ich frage mich, ob es Besuchszeiten gibt, nach denen ich mich vorher hätte erkundigen sollen. Doch im Empfangsbereich sind noch andere Leute -junge Schwarze in ausgebeulten Hosen, Indianerinnen mit kaum getrockneten Tränen auf den Wangen, ein alter Mann in einem Rollstuhl mit einem kleinen Kind auf dem Schoß. Ich mache es wie alle anderen und nehme ein Formular von einem Stapel auf einem Tisch. Es sind einfache Fragen, wenigstens für jemanden, der nicht in meiner Situation ist: Name, Adresse, Geburtsdatum, Beziehung zum Häftling. Ich nehme einen Stift aus der Tasche und fange an. Delia Hopkins, schreibe ich und denke, daß ich diesen Namen eigentlich wieder durchstreichen müßte. Bethany Matthews.

Als ich das Formular ausgefüllt habe, stelle ich mich zu den anderen, versuche mir vorzumachen, es wäre eine ganz alltägliche Warteschlange: an der Supermarktkasse oder vor dem Kino. Als ich an der Reihe bin, blickt der Vollzugsbeamte mich an. »Das erste Mal?«

Ich nicke. Sieht man mir das an?

»Ich brauche auch Ihren Ausweis.« Er blickt zweimal hin, als er sieht, daß ich aus New Hampshire kommen, tippt dann aber die Informationen in den PC. »So«, sagt er, nachdem er einen Moment auf den Bildschirm geschaut hat, »Sie sind sauber.«

»Sauber?«

»Es liegt kein Haftbefehl gegen Sie vor.« Er reicht mir einen Besucherpaß. »Bitte gehen Sie weiter zu der Tür da links.«

Ich werde aufgefordert, alles, was ich bei mir habe, in ein Schließfach zu packen. Dann gehe ich durch einen Metalldetektor und in einen Aufzug, und als die Türen aufgehen, sehe ich, wieso sie dieses Gefängnis versteckt haben. Es ist groß und grau, einschüchternd. Geräusche hallen wider: Stahl schlägt auf Stahl; ein Mann schreit; eine Sprechanlage knistert. Ein Häftling, der sich einen Waschlappen ans Auge hält, betritt in Begleitung von zwei Aufsehern den Fahrstuhl, den wir gerade verlassen. Weitere Aufseher sitzen in einer Glaskabine und lassen uns nicht aus den Augen, während wir zum Besucherraum geführt werden.

Drinnen sind vier Kabinen, unterteilt durch dicke Glasscheiben, Telefonapparate auf jeder Seite. Runde Metallhocker sind am Boden festgeschraubt. Hier warten noch mehr Leute: eine Frau in einer Burka, ein Teenager mit einer frischen Narbe auf der Wange, und ein Latino, der flüsternd einen Rosenkranz betet.

Mein Vater wird als letzter hereingeführt. Er trägt eine gestreifte Gefängniskluft, wie man sie aus Comics kennt, und zum ersten Mal begreife ich, daß das Ganze real ist. Er wird sich die Montur nicht ausziehen und sagen, das alles ist nur ein Traum gewesen. Es geschieht tatsächlich. Es ist jetzt mein Leben. Meine Hand fährt hoch zu meinem Mund, und obwohl er ganz sicher nicht hören kann, daß ich nach Luft schnappe wie eine Ertrinkende, berührt er dennoch die Scheibe zwischen uns, als wäre es noch immer ganz einfach, mich zu erreichen.

Er nimmt den Telefonhörer und bedeutet mir, den auf meiner Seite zu nehmen. »Delia«, sagt er, mit einer Stimme, die klingt, als hätte jemand sie dünn gehämmert. »Delia, Schatz, es tut mir leid.«

Ich hatte mir fest vorgenommen, nicht zu weinen, doch ehe ich weiß, wie mir geschieht, sinke ich auf dem kleinen Hocker zusammen und schluchze so heftig, daß es mir in der Brust weh tut. Ich möchte, daß er durch die Scheibe greift, wie der Zauberer, der er für mich als Kind immer war, und mir sagt, daß das alles nur ein Mißverständnis ist. Ich möchte es glauben, was auch immer er mir

Weitere Kostenlose Bücher