![Weinen in der Dunkelheit]()

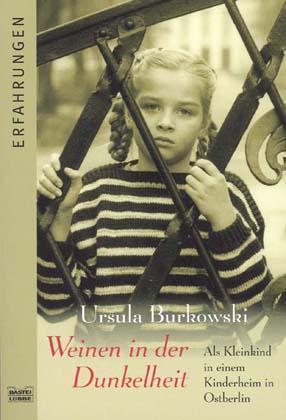

Weinen in der Dunkelheit

fühlte mich dort nie zu Hause. Später bin ich nur noch mitgegangen, wenn ich eine Freundin mitnehmen durfte. In all den Jahren hatte mich meine Pflegemutter nicht ein einziges Mal in die Arme genommen oder gedrückt. Wegen einer Ruhrepidemie durften wir drei Monate das Heim nicht verlassen. Ich glaubte mich schon vergessen, aber sie kamen doch, schon von weitem sah ich sie. Ich hielt mich im Gebüsch versteckt und beobachtete, wie mich die Kinder suchten. Als mich niemand fand, gingen die Pflegeeltern wieder.

Am nächsten Wochenende zerschnitt ich mir mit einem Schieferstein meine Hand und erzählte den Pflegeeltern, daß ich nicht mitkommen könne, da ich zweimal am Tag zum Verbandswechsel müsse.

Danach ließen sie es wirklich sein, mich holen zu wollen. Außerdem hatte mein Bruder bestimmt bei seiner Familie erzählt, daß ich nicht mehr dorthinmochte.

Und nun wollte mir die Fürsorgerin neue Pflegeeltern aufzwingen. Ich wehrte mich mit Worten, so gut ich konnte, aber es nützte mir gar nichts.

An einem Mittwochnachmittag holte mich die Fürsorgerin ab. Schweigend gingen wir bis zur S-Bahn Schöneweide. Sie löste zwei Fahrkarten, und wir warteten auf den Zug in Richtung Friedrichstraße. Ich war aufgeregt, denn selten fuhr ich mit der S-Bahn. Als der Zug hielt, setzte ich mich ans Fenster und schaute hinaus. Hoffentlich drängelt sie mir kein Gespräch auf, dachte ich, aber sie ließ mich in Ruhe. Mir erschien die Stadt riesengroß.

Tausend Gedanken gingen mir durch den Kopf, wie das Leben hier draußen wäre, so ohne Heim und ganz allein. Wahnsinnige Angst überkam mich, ich wollte nicht allein in dieser Stadt leben, und so hoffte ich, daß die neuen Pflegeeltern vielleicht doch ganz nett wären, denn wer suchte schon eine Dreizehnjährige als Pflegekind!

Bis zur Friedrichstraße fuhr die S-Bahn teilweise an der Grenze entlang, und ich fragte mich, ob meine Mutter wohl im Westen wäre?

Vom Bahnhof bis zur Invalidenstraße gingen wir zu Fuß; ich habe nicht ein einziges Wort mit der Fürsorgerin gesprochen. Dann hielten wir vor einem Bäckerladen, gegenüber dem Hotel Newa.

Ich glaubte, die Fürsorgerin würde für uns Kuchen kaufen, und freute mich schon, aber sie fragte im Laden nach einer Frau Stoll. Die Verkäuferin ging nach hinten und kam mit einer blonden, lachenden, etwas dicken Frau zurück. Ich wurde ihr vorgestellt; sofort begriff ich, daß sie die neue Pflegemutter war. Sie rief ihren Mann aus der Backstube; er hatte auch eine halbe Glatze, wie mein erster Pflegevater. Gemeinsam gingen wir in die Wohnung, die sich im Hinterhaus befand.

Der Frau gelang es nicht, ihre Aufregung zu verbergen. Sie plapperte drauflos und häufte bergeweise Torten- und Kuchenstücke auf den Kaffeetisch.

An einem so reichgedeckten Tisch hatte ich noch nie gesessen. Bei diesem Anblick dachte ich an die Mädchen im Heim und konnte nichts essen. Ich hoffte, die Bäckerin würde mir den Kuchen mitgeben. Neugierig sah ich mich im Zimmer um. Ein brauner Schrank mit einer Glasabteilung für die Sammeltassen, ein Schreibtisch vor dem Fenster, der Fernseher und die Sitzecke, dazu Fotos hinter eingerahmten Glasscheiben, es war ähnlich wie bei den anderen Pflegeeltern. Anscheinend, so stellte ich fest, hatten die Erwachsenen alle den gleichen Geschmack In meine Gedanken hinein hörte ich plötzlich die Stimme des Bäckers:

»Na gut, dann behalten wir sie gleich hier.«

Vor Schreck trat ich der Fürsorgerin unter dem Tisch auf den Fuß. Ich dachte nicht im geringsten daran, für immer bei den Leuten zu bleiben. Die Fürsorgerin verstand meinen bittenden, ja fast flehenden Blick und sagte, ohne sich etwas anmerken zu lassen:

»Nein, nein, so einfach geht das nicht, Herr Stoll! Erst kommt sie an den Wochenenden und in den Ferien probeweise. Wenn sie sich bei ihnen wohl fühlt und bleiben möchte, können wir über alles weitere sprechen. Aber da haben Sie ja noch viel Zeit, und vor allem müssen Sie sich erst einmal richtig kennenlernen.«

Jetzt folgte meine Heimgeschichte, danach standen sie auf, und das Ehepaar zeigte uns die Wohnung.

Für mich war schon ein kleines Zimmer mit einer Liege, einem ausrangierten Wohnzimmerschrank und einer Stehlampe hergerichtet. Man hatte sich auf meinen Einzug vorbereitet. Na, wenigstens ein eigenes Zimmer, dachte ich. Als wir uns verabschiedeten, drückte Frau Stoll der Fürsorgerin ein riesiges Kuchenpaket in die Hände, und zu mir sagte sie: »Auf Wiedersehen bis zum Wochenende, wir

Weitere Kostenlose Bücher