![Wir Kinder Vom Bahnhof Zoo]()

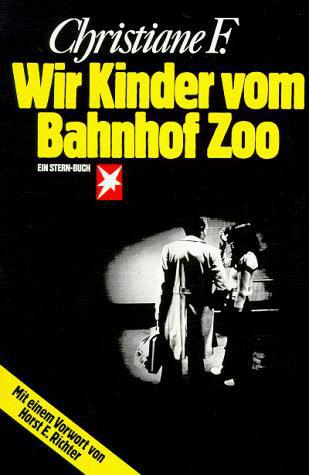

Wir Kinder Vom Bahnhof Zoo

dadurch aus ihrem Umfeld herausreißen, aus der Gefahr auf den U-Bahnhöfen. Das war natürlich eine naive Idee und es wurde ohnehin nichts draus. Der Realschulrektor eröffnete uns gleich, dass er nur ungern Schüler aus einer Gesamtschule aufnähme. Und für eine Ausnahme sei Christianes Mathematiknote zu schlecht. Interessehalber fragte er noch, warum sie die Schule wechseln wolle. Als Christiane sagte, die ganze Klassengemeinschaft sei so schlecht, schmunzelte der Rektor: »Klassengemeinschaft? In der Gesamtschule gibt es doch überhaupt keine Klassengemeinschaft.« Durch das ständige Auseinanderreißen der Schüler, erklärte er mir, könne erst gar kein Gemeinschaftsgefühl entstehen.

Ich weiß nicht, wer mehr enttäuscht war, Christiane oder ich. Sie sagte nur: »Das ist doch alles sinnlos. Mir hilft nur eine Therapie.« Aber wo sollte ich einen Therapieplatz hernehmen? Ich telefonierte kreuz und quer durch die Behörden. Die verwiesen mich bestenfalls an die Drogenberatungsstellen. Und die Drogenberatungsstellen bestanden darauf, dass Christiane freiwillig zu ihnen kommt. So zerstritten sie untereinander auch waren – die einen sprachen schlecht über die anderen –, so einig waren sie sich in diesem Punkt. Freiwilligkeit sei die einzige Voraussetzung für eine Therapie. Andernfalls sei eine Heilung nicht möglich.

Und wenn ich dann Christiane bekniete, zu einer Drogenberatungsstelle zu gehen, wurde sie sofort pampig: »Was soll ich denn da? Die haben ja doch keinen Platz für mich. Ich hänge bei denen doch nicht wochenlang nur rum.«

Was sollte ich machen? Wenn ich sie mit Gewalt zu den Drogenberatern geschleppt hätte, hätten sie gegen ihr Prinzip verstoßen. Einerseits kann ich heute ihre Haltung verstehen. Christiane war zu diesem Zeitpunkt wohl tatsächlich noch nicht reif für eine ernsthafte Therapie. Andererseits bin ich der Meinung, dass heroinsüchtige Kinder wie Christiane ein Recht darauf haben, dass man ihnen auch gegen ihren Willen hilft.

Später, als es Christiane öfter mal so dreckig ging, dass sie wirklich freiwillig in eine strenge Therapie gegangen wäre, hieß es wieder: Kein Platz, sechs bis acht Wochen Wartezeit. Mir blieb dann immer die Luft weg. Ich konnte nur noch sagen: »Und was ist, wenn mein Kind bis dahin tot ist?« »Ja, sie soll sich in der Zwischenzeit bei uns zu Beratungsgesprächen einfinden, damit wir sehen, ob sie es ernst meint.« Ich kann den Drogenberatern heute aus der Distanz keinen Vorwurf machen. Bei den wenigen Therapieplätzen, die ihnen zur Verfügung stehen, müssen sie wohl zwangsläufig eine Auswahl treffen.

Ich bekam also keinen Therapieplatz, doch als Christiane aus den Osterferien zurückkam, hatte ich den Eindruck, dass sie auch keinen mehr braucht. Sie sah aus wie das blühende Leben. Ich dachte, dass sie nun wirklich den Absprung geschafft hätte.

Sie machte auch häufig abfällige Bemerkungen über ihre Freundin Babsi, die sich für Heroin an alte Kerle verkaufen würde. Für so was könnte sie sich nie hergeben. Sie sei nun so froh, dass sie mit der ganzen Szene, mit all dem Dreck nichts mehr zu tun hätte. Davon schien sie überzeugt zu sein. Ich hätte jeden Eid darauf geschworen, dass sie es ernst meint.

Schon nach wenigen Tagen ist sie erneut reingerasselt. Ich sah es an ihren kleinen Pupillen. Ich konnte ihre Ausreden nicht mehr hören. »Was du bloß immer hast, ich habe nur ein Pfeifchen geraucht«, blaffte sie mich an. Es begann eine ganz schlimme Zeit. Sie fing jetzt an, mir faustdick ins Gesicht zu lügen. Obwohl ich sie durchschaute. Ich gab ihr Hausarrest. Aber sie hielt sich nicht daran. Ich überlegte, ob ich sie einsperre. Doch sie wäre aus dem Fenster gesprungen vom ersten Stock aus. Das war mir zu riskant.

Ich war mit meinen Nerven ziemlich am Ende. Ich hielt diese kleinen Pupillen nicht mehr aus. Drei Monate waren mittlerweile vergangen, seit ich sie im Badezimmer erwischt hatte. Die Zeitungen meldeten alle paar Tage einen Herointoten. Meistens nur in ein paar Zeilen. Die zählten die Heroin-Opfer schon so selbstverständlich wie die Verkehrstoten.

Ich hatte erbärmliche Angst. Vor allem, weil Christiane nicht mehr offen zu mir war. Weil sie nichts mehr zugab. Dieses Vertuschen machte mich ganz rappelig. Wenn sie sich ertappt fühlte, wurde sie unflätig und aggressiv. Langsam begann sich ihr Wesen zu ändern.

Ich bibberte um ihr Leben. Ihr Taschengeld – sie bekam 20 Mark im Monat – erhielt sie nur noch

Weitere Kostenlose Bücher