![Wohllebengasse: Die Geschichte meiner Wiener Familie (German Edition)]()

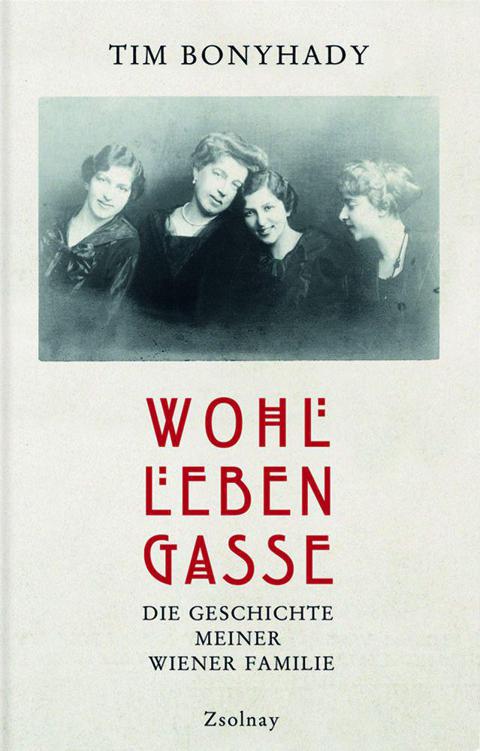

Wohllebengasse: Die Geschichte meiner Wiener Familie (German Edition)

erinnerte, wie die Familie in Wien gelebt hatte? Am fünfzigsten Geburtstag meines Bruders im Jahr 2004 besuchten wir den einzigen noch lebenden Cousin Mizzis in Melbourne, Hans Low. Es stellte sich heraus, dass er nicht nur hin und wieder die Wohnung der Jacobis in Wien besucht hatte, seine Schwester Lore hatte auch in den 1930er Jahren einige Jahre bei ihnen gelebt, und seine Schwester Katia war ebenfalls dort zu Besuch gewesen. Hans bot sich an, Lore in der Slowakei und Katia in England per E-Mail Fragen zu stellen und ihre Antworten zu übersetzen.

Nur einer von zehn unter den 215.000 Wiener Juden lebte streng nach den Gesetzen. Die Jacobis gehörten zur Mehrheit, die es anders hielt. Vielleicht hielten sie nicht einmal die hohen Feiertage ein, gingen nur anlässlich von Hochzeiten, Begräbnissen und Bar-Mitzwas in die Synagoge. Sie führten keinen koscheren Haushalt. Doch er wirkte trotzdem, wie Hans’ Schwestern sich erinnerten, jüdisch, da Mizzis Mutter Anna eine typische »jiddische Mamme« war, die nur um das Wohl ihres Ehemannes und ihrer Kinder besorgt schien. Anna habe keine Interessen außerhalb des Haushalts gehabt, sei nie ins Theater oder Kino, ins Kaffeehaus oder zu Bridgerunden gegangen. Ihre Konversation bestand hauptsächlich aus Sätzen wie: »Nehmt euch doch noch was ... Wollt ihr noch ein Stückchen? ... Nehmt euch doch ... Schmeckt euch mein Essen nicht?«

Erni und Mizzi zur Zeit ihrer Hochzeit. 1921.

Dass die Jacobis so reich waren, machte die Sache wett. Mizzis Vater war Industrieller und hatte in Wien wirtschaftlichen Erfolg gehabt, wenn auch nicht ganz so sehr wie Moriz. Adolf Jacobis Unternehmen produzierte Wellpappe und Zigarettenpapier. Er besaß auch ein weitläufiges Grundstück in der Piaristengasse in der Josefstadt, dem achten Bezirk, eine wohlhabende bürgerliche Gegend, in der Juden Anfang des Jahrhunderts beinahe ebenso selten gewesen waren wie im vierten Bezirk, allmählich aber häufiger wurden. An der Straßenfront stand ein modernes Wohnhaus, die Jacobis wohnten im Nobelstock. Die restlichen achtzehn Wohnungen und die zwei Betriebe waren vermietet, zwei Werkstätten befanden sich dahinter.

Paul Herschmann, Gretls Ehemann, kam aus einer weitaus weniger betuchten Familie. Sie hatten einander in Gretls zweiter Ballsaison kennengelernt, während Paul seinen Militärdienst ableistete, nachdem er in Freiburg im Breisgau ein Chemiedoktorat erworben hatte. »Dr. Horschmann« – ein Schreibfehler, der vermuten lässt, dass er Gretl eben erst vorgestellt worden war – taucht in ihrem Tagebuch erstmals anlässlich eines »thé dansant« auf, den eine Familie im Dezember 1913 veranstaltete; damals war er der Letzte von fünf Männern, mit denen Gretl getanzt hatte, und er schien nicht unter denen auf, mit denen sie sich besonders gern unterhalten hatte. »Dr. Herschmann«, diesmal richtig geschrieben, besuchte am Stephanstag eine Soiree bei den Gallias in der Wohllebengasse und kam dann zu ihrem Hausball im folgenden Jänner, obwohl Paul sich bloß, wie Käthe es später beschrieb, an »zwei kleine rosa Dinger« erinnerte, die herumliefen – mit anderen Worten Lene und Käthe, damals dreizehn und in Rosa, denn das war Hermines Lieblingsfarbe. Gretl, ganz von ihrem Kavallerieoffizier in Anspruch genommen, kümmerte sich nicht um Paul.

Nach dem Krieg, den er in der Armee verbracht hatte, trafen sie einander wieder. Als Gretl eines Tages Käthe und Lene auf der Universität besuchte, war Paul zufällig ebenfalls dort. Sie trafen einander beim Technikerball, Paul begleitete sie nachhause, und schließlich machte er ihr, nachdem sie einander in den Monaten darauf öfter gesehen hatten, einen Antrag. Mehr Zeit miteinander verbrachten sie erstmals auf einer Reise nach Berlin mit Adolf und Ida als Anstandspersonen. Eine Krise – sie erinnerte an jene, die in Gretls Beziehung zu Norbert Stern immer wieder vorgekommen waren – trat ein, als Gretl einen »gleichgültigen« Brief von Paul erhielt, der sie zum Weinen brachte, doch diesmal gab es eine umgehende »Korrektur«. Wäre sein Vater nicht im September 1920 gestorben, hätten sie früher heiraten können. So jedenfalls warteten sie nicht das volle Trauerjahr ab, sondern heirateten nach sechs Monaten im März 1921.

Nach ihren eigenen Vorstellungen hatten die Herschmanns es gut getroffen. Pauls Großmutter väterlicherseits war Hausiererin im Riesengebirge gewesen, die von Stadt zu Stadt und Markt zu Markt gewandert war, um nach

Weitere Kostenlose Bücher