![Zuhause ist ueberall]()

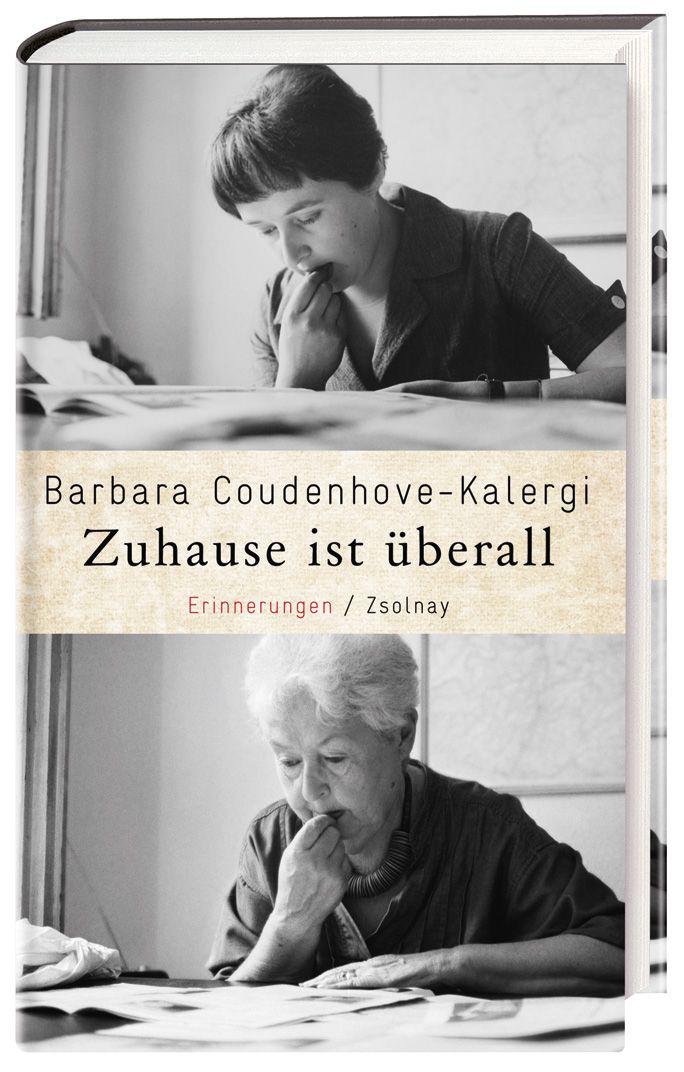

Zuhause ist ueberall

melancholischen Charme. Ich darf ihn für unser Filmprojekt über die DDR und die deutsche Geschichte interviewen. Er leidet an der deutschen Misere, weiß sie aber auch mit gewaltiger Wortkunst zu beschreiben. Eben deshalb lebe er gern in Ost-Berlin, sagt er. Entweder Ost-Berlin oder New York. In beiden Städten »weht der Wind der Steppe«. Eine Zigarre und ein Whiskyglas sind immer in Reichweite. »Die Karre läuft, ein Loch stopft das andre, was schern dich die andern«, lässt er in seinem Stück »Der Bau« einen »Alten Genossen« sagen. »Das Leben hat den Arsch im Gesicht, Ordnung muss sein. Der Kapitalismus stinkt, bunt ist die Leiche, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir ihn nicht einholn auf dem Weg ins Aus. Soll der die Welt ändern, der sie gemacht hat, dein Gehalt läuft weiter, dir ist sie rund, lass die Enkel die Enkel begraben.«

Müller bestellt mich in die Kantine der Volksbühne. Das ist einer der wenigen Orte in Ost-Berlin, wo man einigermaßen gemütlich miteinander reden kann. Kaffeehäuser gibt es nicht, höchstens »Cafés«, in denen zu festgesetzten Zeiten fertige Portionen Kaffee und Kuchen ausgeteilt werden. Diktaturen wissen, wie man freie Kommunikation unter Bürgern verhindert.

Noch einmal mein Tagebuch: »Wieder einmal habe ich den real existierenden Sozialismus satt bis über die Ohren. Keine Drehgenehmigungen, dafür Vorträge über ›sozialistische Demokratie‹. Von vier Speiselokalen in der Stadt sind drei zu – aus ›technischen Gründen‹ und mit einer säuberlich getippten ›Schließgenehmigung‹ an der Tür –, und vor dem vierten stehen die Leute Schlange. Ich habe das grün-braun karierte Badezimmer im Hotel satt, den allgegenwärtigen leichten Duft nach Desinfektionsmitteln, das Neue Deutschland zum Frühstück, das strafweise An-der-Tür-Stehen im Restaurant, bis die Restaurantleiterin geruht, einen zu ›platzieren‹. Ich kann keine Hinweise auf den Frieden mehr hören. Und das nach zehn Tagen! Was sollen die Leute sagen, die ständig hier leben?«

Ich kann die Schriftstellerin Monika Maron verstehen, die sagt, sie leide unter Kellnern und Taxlern ebenso sehr wie unter der Stasi.

Aber es gibt auch noch eine andere, sympathische Seite der DDR. Hier hat sich in manchen Kreisen eine gewisse altmodische Bürgerkultur erhalten, die man in Westdeutschland kaum noch findet. Man hat Zeit. Man ist nicht ehrgeizig, weil das hier doch nichts bringt. Geld ist nicht wichtig. Man liest die deutschen Romantiker, hört Bach-Platten, pflegt Freundschaften, führt lange, ernsthafte Gespräche. Wenn man einen wildfremden Menschen am Telefon um einen Termin bittet, hört man nicht: Warten Sie, ich muss auf meinen Kalender schauen, ja, am nächsten Donnerstag ginge es von drei bis vier. Sondern: Kommen Sie doch am besten gleich.

Und dann wird Kaffee gekocht und geredet, geredet, geredet – eine der netten Charaktereigenschaften, die die DDR-Deutschen von ihren russischen Verbündeten und Lehrmeistern übernommen haben. Dieses neue Biedermeier, eine Art innere Emigration, die gleichwohl an allem Politischen interessiert ist, habe ich in Intellektuellenwohnungen und evangelischen Pfarrhäusern kennen- und schätzen gelernt. Nicht nur in Berlin, sondern auch und besonders in der Provinz.

In Leipzig schaue ich mir die Nikolaikirche an. Schönes protestantisches Barock, »geistiger«, weniger sinnlich als bei uns. Schlanke Säulen in der Gestalt von Palmen. Am Kircheneingang ein Plakat: »Nikolaikirche für alle.« Der Pfarrer hier ist Christian Führer, ein unauffälliger Typ mit Jeans und Bürstenfrisur. Er hat die »Montagsgebete« eingeführt, die später zu Ausgangspunkten der Wende werden.

Aber Pfarrer Führer ist kein Umstürzler, sondern ein Seelsorger. Die Montagsgebete waren ursprünglich für diejenigen gedacht, die eine Ausreisegenehmigung beantragt, aber noch keine Antwort bekommen hatten. Das bedeutete für die Betroffenen: Kündigung im Job, Boykott durch die Vorgesetzten, oft auch Abbruch aller Beziehungen zu Kollegen und Bekannten. Wer die Republik verlassen wollte, war ab sofort ein Outcast. Diese Menschen sollten in der Nikolaikirche eine Zuflucht finden, sich willkommen fühlen, mit Schicksalsgenossen reden können. Grundsätzlich war Führer, wie die ganze evangelische Kirche, nicht fürs Ausreisen, und er redete auch niemandem in diesem Sinne zu. Aber er sah seine Aufgabe darin, für alle da zu sein, die ihn brauchten. In seinem altdeutsch getäfelten

Weitere Kostenlose Bücher