![3096 Tage]()

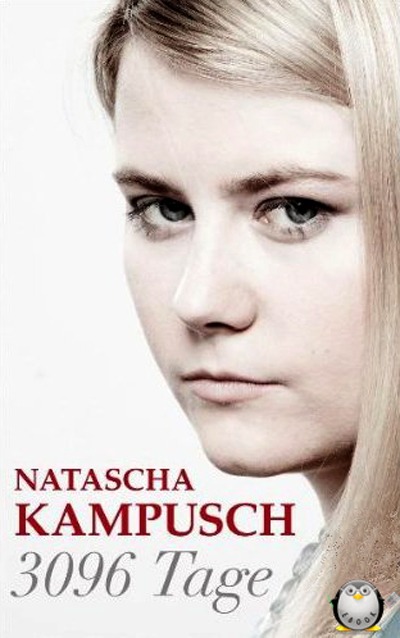

3096 Tage

die Töpfe mit einer altmodischen Drahtbürste. Mit besonderer Hingabe kümmerte sie sich um ihre Blumen. Im großen Hof hinter dem Haus standen unzählige Töpfe, Kübel und ein alter langer Teigtrog auf den Waschbetonplatten, die im Frühjahr und Sommer zu kleinen Inseln für violette, gelbe, weiße und rosa Blüten wurden. Im angrenzenden Obstgarten wuchsen Marillen, Kirschen, Zwetschgen und jede Menge Ribisel* [Johannisbeeren]. Der Kontrast zu unserer Siedlung im Rennbahnweg hätte kaum größer sein können.

Die ersten Jahre meines Lebens war meine Großmutter für mich der Inbegriff von Heimat. Ich übernachtete oft bei ihr, ließ mich mit Schokolade verwöhnen und kuschelte mit ihr auf dem alten Sofa. An den Nachmittagen besuchte ich eine Freundin im Ort, deren Eltern einen kleinen Swimmingpool im Garten hatten, radelte mit den anderen Kindern der Straße durch das Dorf und erkundete neugierig eine Umgebung, in der man sich frei bewegen konnte. Als meine Eltern später ein Geschäft in der Nähe eröffneten, fuhr ich manchmal mit dem Rad die paar Minuten zum Haus meiner Großmutter, um sie mit meinem Besuch zu überraschen. Ich weiß noch, dass sie oft unter der Trockenhaube saß und mein Läuten und Klopfen nicht hörte. Dann kletterte ich über den Zaun, schlich mich von hinten ins Haus hinein und machte mir einen Spaß daraus, sie zu erschrecken. Mit den Wicklern im Haar scheuchte sie mich lachend durch die Küche - »Warte nur, bis ich dich erwische!« - und teilte mich zur »Strafe« zur Gartenarbeit ein. Ich liebte es, gemeinsam mit ihr die dunkelroten Kirschen vom Baum zu pflücken oder die übervollen Rispen mit den Ribiseln vorsichtig von den Stauden zu knipsen.

Meine Großmutter schenkte mir aber nicht nur ein Stück unbeschwerter, geborgener Kindheit - ich lernte von ihr auch, wie man sich in einer Welt, die keine Gefühle zulässt, Räume dafür schaffen kann. Wenn ich bei ihr zu Besuch war, begleitete ich sie fast täglich zu dem kleinen Friedhof, der etwas außerhalb inmitten der weiten Felder liegt. Das Grab meines Großvaters mit seinem glänzend schwarzen Stein befand sich ganz hinten, an einem neu geschotterten Weg nahe der Friedhofsmauer. Die Sonne brennt im Sommer heiß auf die Gräber, und außer einem gelegentlich vorbeifahrenden Auto auf der Hauptstraße hört man nur das Sirren der Grillen und die Vogelschwärme über den Feldern. Meine Großmutter legte frische Blumen aufs Grab und weinte dabei leise vor sich hin. Als ich klein war, versuchte ich immer, sie zu trösten: »Wein doch nicht, Oma, Opa will dich doch lächeln sehen!« Später, als Volksschulkind, habe ich begriffen, dass die Frauen meiner Familie, die im Alltag keine Schwäche zeigen wollten, einen Ort brauchten, an dem sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen konnten. Einen geschützten Ort, der nur ihnen gehörte.

Als ich älter wurde, begannen mich die Nachmittage bei den Freundinnen meiner Großmutter, die sich oft an den Friedhofsbesuch anschlossen, zu langweilen. Sosehr ich es als kleines Kind gehebt hatte, mit Torten gefüttert und von den alten Damen ausgefragt zu werden - irgendwann hatte ich keine Lust mehr, in den altmodischen Wohnzimmern mit den dunklen Möbeln und Spitzendeckchen zu sitzen, in denen man nichts anrühren durfte, während die Damen mit ihren Enkelkindern prahlten. Meine Großmutter hat mir diese »Abwendung« damals sehr übelgenommen. »Dann suche ich mir eben eine andere Enkelin«, eröffnete sie mir eines Tages. Ich war zutiefst verletzt, als sie tatsächlich begann, einem anderen, kleineren Mädchen, das regelmäßig in ihr Geschäft kam, Eis und Süßigkeiten zu schenken.

Diese Unstimmigkeit war zwar bald ausgeräumt - aber von da an wurden meine Besuche in Süßenbrunn seltener. Meine Mutter hatte ohnehin ein gespanntes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter, es kam ihr also nicht ungelegen, dass ich nun nicht mehr so oft dort übernachtete. Wenngleich unsere Beziehung, wie bei den meisten Enkeln und Großmüttern, mit der Volksschulzeit etwas weniger eng wurde, blieb sie immer mein Fels in der Brandung. Denn sie hat mir einen Lebensvorrat an Sicherheit und Geborgenheit mitgegeben, den ich zu Hause eher vermisste.

* * *

Drei Jahre vor meiner Geburt eröffneten meine Eltern ein kleines Lebensmittelgeschäft mit einem »Stüberl« - einem angebauten Cafe - in der Marco-Polo-Siedlung, etwa 15 Minuten mit dem Auto vom Rennbahnweg entfernt. 1988 übernahmen sie noch eine Greißlerei

Weitere Kostenlose Bücher