![72 Tage in der Hoelle]()

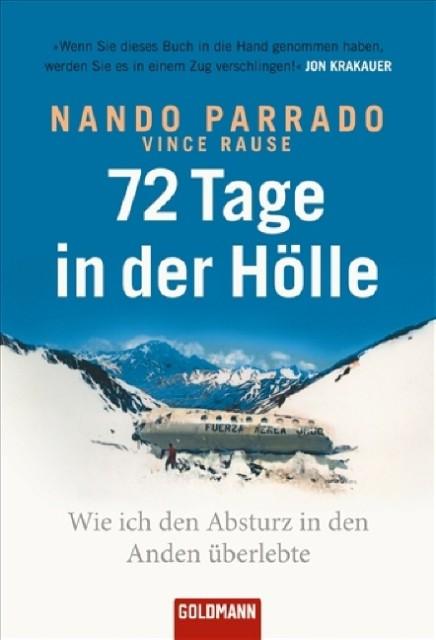

72 Tage in der Hoelle

weiter«, erwiderte ich. »Ich glaube es erst, wenn wir einen Bauern sehen.«

Von jetzt an fanden wir auf unserem Weg immer neue Spuren menschlicher Besiedelung: wieder Kuhdung, Pferdeäpfel und Baumstümpfe, an denen noch die Axtspuren zu erkennen waren. Als wir schließlich eine Biegung des Tales durchwandert hatten, sahen wir nur hundert Meter entfernt die kleine Kuhherde, die Roberto schon am Morgen ausgemacht hatte.

»Ich hab dir doch gesagt, dass da Kühe waren«, sagte er jetzt zu mir. »Hier ganz in der Nähe muss ein Bauernhof oder so etwas sein.«

»Könnte es nicht sein, dass man diese Kühe hier zum Grasen sich selbst überlassen hat?«, fragte ich. »Das ist hier eine so abgelegene, einsame Gegend. Kaum zu glauben, dass hier jemand wohnen soll.«

»Der Beweis steht vor dir«, erwiderte Roberto. »Wir sind gerettet. Morgen werden wir den Bauern finden, dem diese Kühe gehören.«

Als wir an diesem Abend unser Lager aufschlugen, war Roberto in Hochstimmung, aber ich wusste, dass er nicht mehr lange durchhalten würde.

»Meine Beine tun unheimlich weh, und ich fühle mich ganz schwach«, sagte er. »Manchmal muss ich meine ganze Kraft aufwenden, nur um den Fuß zu heben und ein Stück weiter vorn wieder aufzusetzen.«

»Ruh dich aus«, sagte ich zu ihm. »Vielleicht finden wir morgen Hilfe.«

Der nächste Morgen war der 20. Dezember, der neunte Tag unserer Wanderung. Wir standen früh auf und fanden neben dem Fluss einen guten, von Kühen und anderen Weidetieren ausgetretenen Fußweg. Es war der erste angenehme Untergrund auf unserem ganzen Weg. Roberto rechnete jeden Augenblick mit einer Bauernhütte, aber als wir stundenlang kein Anzeichen menschlichen Lebens entdeckten, wurde er schnell müde. Öfter als zuvor musste ich warten, bis er sich ausgeruht hatte. Dennoch kamen wir auf dem Weg gut voran. Am späten Vormittag erreichten wir dann eine Stelle, wo ein Felsbrocken von der Größe eines zweistöckigen Hauses in den Wasserlauf gestürzt war. Der riesige Felsen versperrte uns den weiteren Weg.

»Da müssen wir drüberklettern«, sagte ich.

Roberto untersuchte das Hindernis und entdeckte einen schmalen Ufersaum, der sich über dem reißenden Fluss rund um den Felsen zog. »Ich gehe da lang«, sagte er.

»Das ist zu gefährlich«, antwortete ich. »Einmal ausgerutscht, und du liegst im Fluss. Wir müssen oben drüberklettern.« Vorsichtig ging er auf dem schmalen Vorsprung um den Felsen herum. Ich wartete, bis ich Roberto nicht mehr sehen konnte, dann fing ich an zu klettern. Als ich auf der anderen Seite von dem Block herunterkam, war von Roberto nichts zu sehen, obwohl die von ihm gewählte Route viel kürzer war als meine. Ich wartete anfangs voller Ungeduld, dann voller Sorge. Als er schließlich auftauchte, taumelte er, krümmte sich zusammen und hielt sich den Bauch. Aus seinem Gesicht war jegliche Farbe gewichen, und er kniff die Augen vor Schmerzen zusammen.

»Was ist los?«, fragte ich.

»Mein Bauch platzt fast«, murmelte er. »Durchfall. Ganz schlimm. Es hat angefangen, während ich auf dem Felsvorsprung war.«

»Kannst du gehen?«, erkundigte ich mich. »Es sieht aus, als wäre der Weg jetzt frei.«

Roberto schüttelte den Kopf. »Das geht nicht«, erwiderte er. »Es tut zu weh.«

Er sank qualvoll zu Boden. Ich fürchtete, die Krankheit könne ihm den letzten Rest seiner Kraft rauben, und wollte ihn hier nicht allein lassen.

»Na los«, sagte ich. »Nur noch ein kleines Stück.«

»Nein, bitte«, gab er zurück, »lass mich ausruhen.«

Ich sah zum Horizont. Das Tal mündete auf eine weite Hochebene. Wenn wir dort hinaufsteigen konnten, hatten wir einen guten Überblick und konnten vielleicht Hütten oder Bauernhöfe ausfindig machen. »Ich trage dein Gepäck, aber wir müssen weiter«, sagte ich. »Wir gehen bis dort oben zu der Ebene, dann ruhen wir uns aus.«

Bevor Roberto noch antworten konnte, hatte ich nach seinem Rucksack gegriffen und mich wieder auf den Fußweg begeben, sodass ihm nichts anderes übrig blieb, als mir zu folgen. Obwohl er weit zurückfiel, behielt ich ihn im Blick. Er ging vornübergebeugt, hinkte und litt bei jedem Schritt. »Durchhalten, Muskeln«, flüsterte ich mir selbst zu, und ich wusste, er würde nicht aufgeben. Mit seiner Dickköpfigkeit und Willenskraft zwang er sich, weiterzugehen. Als ich ihn so sah, wusste ich, dass es richtig gewesen war, ihn als Begleiter auszuwählen.

Am Spätnachmittag erreichten wir den Fuß der Hochebene

Weitere Kostenlose Bücher