![A l'ombre de ma vie]()

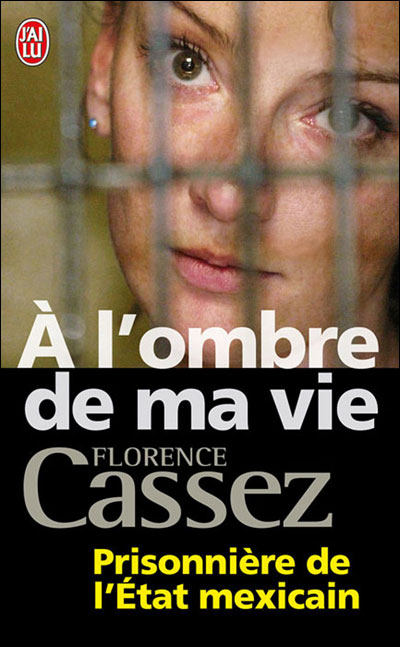

A l'ombre de ma vie

français s’est prononcé afin de se

réserver, pour lui-même, la compétence de prendre des décisions concernant la

suspension ou la réduction de la peine ou les moyens de la faire exécuter. Cela

ouvrait la possibilité que Florence Cassez ne purge pas sa peine conformément

au jugement décidé par les autorités mexicaines, ou qu’elle la purgerait dans

un délai significativement réduit. Pour le Mexique, cela est inacceptable.

J’ai beau être à moitié ivre de désespoir, j’ai encore

l’esprit suffisamment clair pour comprendre qu’aucun message n’a encore été

envoyé au gouvernement français, cette fois ouvertement méprisé. En parlant de

la sorte, Felipe Calderón veut montrer à son peuple que la France a voulu le

berner, le prendre pour un naïf et qu’il lui signifie aujourd’hui qu’il est le

plus fort, le plus malin. Je ne m’en sortirai jamais.

Nous sommes à la fin du mois de juin, à quelques jours des

élections législatives pour lesquelles les sondages promettent la défaite du

PAN, le parti de Calderón. Même ici, on sourit de la manœuvre politique, mais

je n’ai plus le cœur à sourire. Ce qui m’envahit, à cet instant, c’est la

signification pour moi de ce que vient d’annoncer Calderón : soixante

années ici, c’est mon arrêt de mort.

Frank Berton veut que nous continuions à nous battre. Qu’il

continue s’il veut, moi je ne peux plus. Il dit aux journalistes que je suis

devenue une otage politique, que ce sera maintenant à la justice internationale

d’en décider ; devant le concert mondial des nations, il annonce de nouveau

sa plainte contre Garcia Luna, dont il continue d’affiner les arguments, et le

recours de l’État français contre l’État mexicain devant la Cour internationale

de justice – de toute façon, au point où en sont leurs relations…

Je n’ai pas grand-chose à faire de tout cela. Frank veut que

j’appelle Denise Maerker, qui me sollicite : alors je m’exécute. Et deux

ou trois autres, aussi, qui me demandent des interviews. Je dis ce que j’ai sur

le cœur, ma douleur, mon innocence, mon désespoir, sans y réfléchir avant,

comme d’habitude, mais sans chercher à retenir mes larmes, cette fois, parce

que, tout simplement, je n’en ai plus la force.

Trois ou quatre interviews, alors que j’en ai tant donné,

depuis trois ans et demi. Trois ou quatre de trop, semble-t-il. Elles sont

relayées dans l’opinion, dirait-on : mes mots et mes pleurs font un peu de

bruit, remuent quelques consciences refusant de suivre aveuglément

l’acharnement de Felipe Calderón. Pascal Beltràn del Rio, le très respecté

directeur du journal El Excelsior, écrit une chronique cinglante et

dénonce son gouvernement, qui perd selon lui toute crédibilité dans cette

affaire. Le pénaliste Samuel Gonzales Ruiz dénonce l’incohérence dans le

comportement de son pays. Ce sont autant de coups de semonce puissants que

Felipe Calderón ne peut admettre, que Genaro Garcia Luna, sans doute, veut

briser dans l’œuf, car il sent que l’opinion semble de nouveau touchée.

Œil pour œil, dent pour dent, la réponse ne se fait pas

attendre. Un jeudi soir, vers vingt-deux heures, une escorte policière vient me

chercher dans ma cellule. Au fond de moi, je panique à l’idée de ce qui peut

m’arriver, mais je suis incapable d’exprimer cette terreur qui me prend et me

paralyse encore plus. C’est ainsi depuis quelques jours : je ne peux même

plus manger, je suis amorphe. Et c’est bien ce que je craignais de pire :

ils m’emmènent et j’ai juste le temps d’attraper deux ou trois sous-vêtements

et ma brosse à dents. Dans ce que j’entends des conversations entre les

policiers et les gardes de la prison, il semble que c’est bien à cause de mes

interviews, notamment à Denise Maerker. Évidemment, ce n’est pas ce qu’ils me

disent, à moi. Officiellement, je change de prison parce que je ne vais pas

bien et que je serai mieux surveillée où je vais, c’est donc pour me protéger

de moi-même. J’ai compris : ils me ramènent à Santa Martha.

On est en pleine nuit. Revoilà le couloir sordide,

l’ambiance de fin du monde qui règne ici, en dehors de toute vie normale,

l’humidité, les rats et l’eau marron – quand il y a de l’eau. Et la violence.

On me traite comme on l’a toujours fait ici, avec un mélange de mépris et de

provocation, et on me fait entrer dans une cellule où une femme est

Weitere Kostenlose Bücher