![Afrika, Meine Passion]()

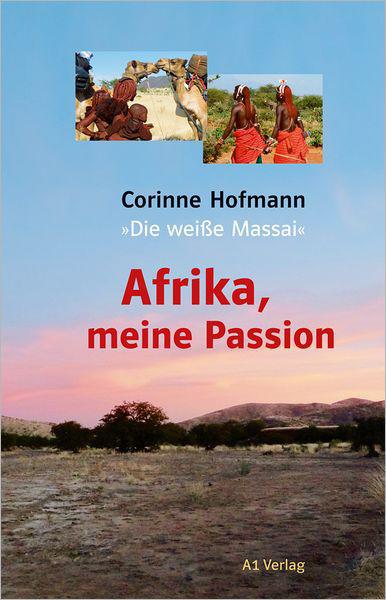

Afrika, Meine Passion

wohin. Seit meiner Heirat lebte ich in seinem Dorf und bekam im Laufe der Jahre sechs Kinder von ihm. Doch plötzlich wurde er krank, als unsere Jüngste gerade zwei Jahre alt war. Er wurde immer schwächer, sodass ich ihn ins Spital bringen musste. Dort erfuhr ich von seiner Aidskrankheit. Auch ich wurde getestet und war HIV-positiv. Einige Monate später starb er und ich musste seinen Leichnam für die Beerdigung nach Hause bringen lassen. Das hat mich sehr viel Geld gekostet und danach stand ich vor dem Nichts.

Seine Familie wollte mir und den Kindern nicht helfen. Einerseits wegen meiner Krankheit, andererseits weil mein Mann, der das Bindeglied zu dieser Sippe war, verstorben war. Auch zu meiner eigenen Familie konnte ich nicht gehen. Beide Elternteile waren tot und alle meine Schwestern waren bereits verheiratet und nun Teil ihrer neuen Familien. Ich dagegen gehörte zu niemandem mehr. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass mein altes Leben aufgehört hatte und ich ein neues beginnen musste. Die Familie gab mir drei Monate Zeit«, beendet Doreen ihre Vorgeschichte.

Seit ich in Kenia bin und recherchiere, bin ich bei vielen Gesprächen mit Frauen immer wieder auf dasselbe Schicksal gestoßen. Zu meiner Zeit bei den Samburu habe ich schon erfahren, dass die Mädchen nach der Hochzeit zur Familie ihres Mannes gehören und manchmal ihre eigenen Familien nie mehr sehen können. Damals war ich schockiert und dachte, dies sei Samburu-Tradition, ein abgeschirmtes Nomadenleben. Außerdem waren sie von jeder Kommunikations- oder Transportmöglichkeit weit entfernt. Doch mittlerweile muss ich erkennen, dass diese Regeln offensichtlich in ganz Kenia gelten. Eigentlich sind die Frauen auf der ganzen Linie immer die Verliererinnen, obwohl ohne sie das Land zum Erliegen käme, geht es mir durch den Kopf.

Doreen erzählt weiter: »Ich nutzte die drei Monate und reiste nach Nairobi, weil ich gehört hatte, hier könne ich mit Waschen und Putzen Arbeit finden. So landete ich in Kibera und lernte in einem lokalen Pub meinen zweiten Ehemann kennen. Er wohnte hier in diesem Haus. Bevor ich mit meiner ganzen Kinderschar hierherzog, erzählte ich ihm von meiner Krankheit. Doch er wollte es mir nicht glauben und sagte, er habe sich in mich verliebt und wolle, dass ich zu ihm ziehe. So gut und gesund, wie ich aussähe, könne ich keine ernste Krankheit haben, und außerdem glaube er nicht, dass es diesen Virus überhaupt gebe. Er wollte es schlicht nicht wahrhaben. So kam es, dass ich mit meinen Kindern hier in diese Behausung zog. Bald wurde ich schwanger, verlor aber das Kind.

Für uns alle war es natürlich sehr eng in diesem Raum. Mit der Zeit sah ich meinen Mann immer seltener. Dafür hörte ich, dass schon viele ehemalige Freundinnen von ihm gestorben sind. Ich sprach ihn darauf an und bat ihn, sich auf Aids untersuchen zu lassen, damit er Medikamente bekommen kann. Aber er verweigerte jedes Gespräch darüber. Kurz darauf brach bei ihm die Krankheit aus. Dennoch suchte er kein Krankenhaus auf und nahm keine Medikamente. Nur zwei Jahre, nachdem ich meinen ersten Ehemann zu Grabe getragen habe, starb auch er im Februar 2006. Jetzt wurde es sehr schwer, genügend Essen aufzutreiben und vor allem die monatliche Miete von 2.000 Schilling zu bezahlen. Meine älteste Tochter heiratete und zog aus. Sie ist schon 25. Da der Lohn für das Waschen bei fremden Leuten nicht ausreichte, begann ich einen Handel mit Changa, dem lokalen Bier.«

An dieser Stelle schweifen meine Gedanken nach Barsaloi. Dort hatte meine Schwiegermama im Busch dieses Bier ab und zu selbst hergestellt. Es war eine braune Flüssigkeit, die scheußlich schmeckte. Doch das Bier war stark und kostete nicht viel. Sie jedenfalls war danach immer leicht betrunken und lustig. Ich muss lächeln, während ich weiter Doreens Geschichte lausche.

»Ich verkaufte also das Bier und es brachte gutes Geld. Die Kanister versteckte ich unter dem Bett, weil es verboten ist. Man darf diese Sorte Bier hier in Kenia nicht trinken und schon gar nicht verkaufen. Doch ich hatte keine andere Wahl. Wir brauchten Essen und Schulgeld für die älteren Kinder. Die Kunden kamen hierher und tranken. Das war sehr gefährlich. Eines Tages wurde mir klar, dass meine Kinder allmählich mit Alkohol in Berührung kamen. Denn wenn ich außer Haus war, kamen die Kunden ja trotzdem, und meine zehnjährige Tochter verkaufte ihnen das Bier. Da es illegal war, musste ich befürchten, dass die Polizei

Weitere Kostenlose Bücher