![Am Ende eines Sommers - Roman]()

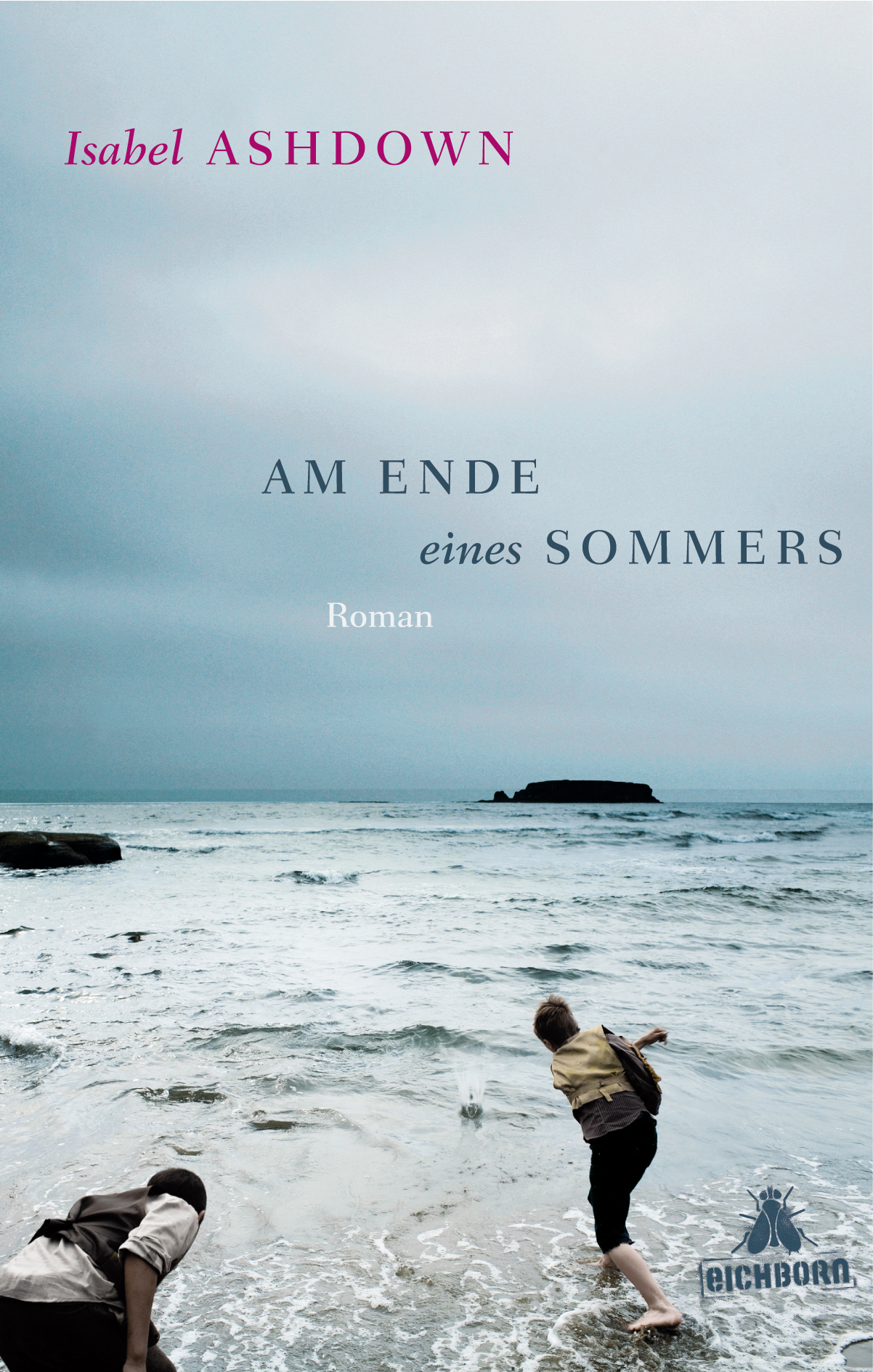

Am Ende eines Sommers - Roman

verdammt!«

»Du und diese Sandy!«, schreit sie zurück, als ob sie mich gar nicht gehört hätte. Ihr Gesicht ist rot und verquollen. »Und Pete – und Bill – und ihr alle. Judasse! Ich könnte sterben, und niemand würde es merken!«

Jetzt starre ich sie an und weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin dreizehn. Was weiß ich schon? Nichts. Ich kriege nicht mal einen richtigen Job. Wenn ich das könnte, würde ich mit der Schule aufhören, Geld verdienen und aus diesem Saftladen hier verschwinden. Aber für mich gibt es nur einen Weg raus, und das ist Dad.

Mum lehnt an unserem Kamin, wiegt sich auf den nackten Fersen vor und zurück und schluchzt. Ich gebe mir Mühe, etwas zu fühlen. Ich hasse sie nicht. Ich fühle einfach nichts. Es ist alles weg, aus mir raus und durch den Kamin davongeschwirrt, als ich gerade nicht aufgepasst habe.

»Mum?« Ich versuche, sie dazu zu bringen, dass sie mich ansieht. »Ich werde zu Dad ziehen. Ich meine, ich hab ihn noch nicht gefragt, aber ich will es. Bei Dad wohnen.«

Ich wusste nicht, dass ich das sagen würde, habe gerade erst daran gedacht.

Jetzt sieht sie mich an und greift sich an die Brust, als ob sie einen Herzanfall hätte, und sie macht nacheinander alle möglichen Gesichter – wie einer von diesen Pantomimen im Fernsehen: Entsetzen, Trauer, Zorn und dann Hass. Ein mächtiger Hass faucht aus einem spuckenden Mund, so eng wie ein Katzenarsch. Ein wirklich niederträchtiges Zischeln.

»Ach ja, du willst bei deinem Dad wohnen? Du glaubst, er will dich haben, ja?«

Dazu fällt mir nichts ein.

»Na, wenn du deinen Dad finden kannst, schön, dann zieh doch zu ihm. Aber ich kann dir jetzt schon sagen: Dein Dad ist nicht der Loser, der vor drei Monaten ausgezogen ist.« Sie zieht die Brauen hoch und verschränkt die Arme vor der Brust. »Denk drüber nach, Jakey.«

Sie zuckt die Achseln und lächelt irgendwie, und dann wendet sie sich ab und humpelt aus dem Zimmer, als ob sie sich gerade den Kopf gestoßen hätte oder so was.

Da sitze ich im Sessel, und meine Mum hat mir gerade erzählt, dass mein Dad nicht mein Dad ist. Ich sitze im Sessel meines Nicht-Dads. Ich kann also nicht bei ihm wohnen. Weil er mich ja wohl nicht haben will, nicht wahr, wenn ich nicht sein Sohn bin und so. Und dann fange ich an, über mich und die beiden andern nachzudenken. Sie haben beide seine Nase und ich nicht. Und ich bin kleiner als die andern; die Leute können es kaum glauben, wenn ich ihnen sage, dass ich älter bin als Andy. Egal wie – Dad ist weg. Also kann er uns gar nicht haben wollen. Er hat uns hier bei dieser Verrückten gelassen und schläft jede Nacht friedlich und allein in seinem möblierten Zimmer. Alles, was wir von ihm kriegen, sind zwei mickrige Stunden jeden Samstag.

»Und wer ist dann mein Dad?«, schreie ich ihr durch die Diele nach. Sie ist still geworden; also schleiche ich durch den Flur und bleibe in der Küchentür stehen. Mum lehnt an der Spüle und weint. Sie murmelt vor sich hin. Ich glaube, sie merkt gar nicht, dass ich da bin.

»Was weiß ich? Vielleicht Jimi Hendrix, du armer Kerl. Du wirst jedenfalls lange suchen müssen.«

Sie nimmt ihre Benson & Hedges von der Fensterbank und zündet sich am Gasherd eine Zigarette an. Ich gehe auf Zehenspitzen weg und lasse meine Mum zwischen schmutzigen Töpfen und Pfannen zurück. Sie raucht und starrt durch das Fenster hinaus auf die Wäscheleine. Der einzige Jimi Hendrix, von dem ich je gehört habe, ist dieser tote Gitarrentyp, und der war schwarz. Ich glaube, keiner von uns weiß so richtig, was sie da redet. Also lasse ich es dabei.

Als ich von Andy zurückkomme, ist es ziemlich spät. Von der Straße aus sehe ich, dass im Badezimmer Licht brennt, und mir graut davor, ihr heute Abend noch mal über den Weg zu laufen. Lieber würde ich alles vergessen.

Als ich mich ins Haus schleiche, höre ich das Badewasser oben in den Abfluss gluckern, und die Dielen knarren, als Mum im Korridor hin und her geht. Ich sollte nach ihr sehen, aber ich will nicht, dass es noch mal losgeht. Ich husche in die dunkle Küche und schaue durch das Fenster auf die mondbeschienenen Platten. Der Blechdeckel der Mülltonne ist vom Wind heruntergeweht worden und rollt jetzt auf dem Griff hin und her, vor und wieder zurück. Der Kater von nebenan läuft auf dem Zaun entlang und bleibt kurz stehen, um sich nach mir umzusehen. Es heißt, Katzen hätten einen sechsten Sinn. Das muss stimmen, denn woher weiß er sonst, dass ich

Weitere Kostenlose Bücher