![Andreas Steinhofel]()

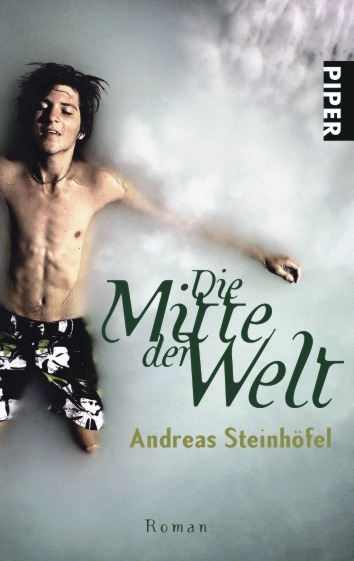

Andreas Steinhofel

Mitmenschen entblößt; der nüchterne Sachverstand und die

Gelassenheit Terezas. Ich besitze nichts oder zu wenig von

alldem. Trotzdem löchere ich Nicholas weiter mit Fragen.

»Warst du lange im Internat?«

»Zu lange. Schon immer.«

»Warum haben deine Eltern…«

Er unterbricht mich, indem er eine Hand hebt. »Aus

demselben Grund, der die meisten Eltern ihre Kinder

abschieben lässt. Sie wollen ihre Ruhe haben. Ihrer Karriere

nachgehen. Sind überfordert, weil du dich nicht als das

Spielzeug entpuppt hast, als das du mal geplant warst.«

»Ich dachte, man landet im Internat, weil man zu schwierig

ist.«

»Irgendein Vorwand findet sich immer.«

»Welchen Vorwand gab es bei dir?«

»Wie ich schon sagte, irgendeiner.« Nicholas fährt sich mit

einer Hand durch die Haare. Jede seiner Bewegungen

elektrisiert mich. Seine Lippen haben diesen wunderbar

wellenförmigen, weichen Schwung, mit Konturen von solcher

Scharfkantigkeit, dass man sich beim Küssen daran verletzen

möchte. »Jedenfalls war ich so gut wie nie zu Hause. Oder in

der Stadt. Mann, diese tote Stadt…« Er schüttelt den Kopf und

sieht mich fragend an. »Wie hältst du das bloß aus?«

»Es gibt hier gutes Vanilleeis.«

»Und wie viel davon muss man essen, bevor man die Nase

endlich voll hat?«

Kat und ich haben tausendmal durchdacht, wie es sein wird,

der Stadt eines Tages den Rücken zu kehren. Nicholas hat das

schon längst getan. Dass äußere Umstände ihn dazu gezwungen

haben, macht seine Arroganz nicht weniger legitim. Jetzt wieder

hier abgeschrieben zu sein muss ihm als empfindlicher

Rückschritt vorkommen.

»Was machen deine Eltern?«

»My daddy’s rich, and my ma is good lookin’«, singt er leise.

Summertime, Gershwin. Dann grinst er mich an. »Du bist

Amerikaner, stimmt doch, oder? Du hast eine verrückte

Zwillingsschwester, die früher mit Pfeil und Bogen Jagd auf

kleine Jungs gemacht hat. Um die großen Jungs kümmert sich

deine Mutter, es sei denn, sie macht sich gerade um das

Seelenheil ihrer Mitbürgerinnen verdient.« Nicholas zeigt quer

über den Fluss in Richtung Visible. »Und ihr wohnt in diesem

riesigen alten Haus drüben am Wald.«

»Wer erzählt das?«

»Meine geschätzte Kollegin vom fest gezurrten Haupthaar,

Frau Hebeler. Und wahrscheinlich jeder sonst in der Stadt, den

du fragst.«

Er selbst hat keine Geschwister. Sein Vater ist der Leiter einer

Metall verarbeitenden großen Fabrik, irgendwo im Umland.

Seine Mutter sitzt den ganzen Tag zu Hause, wo sie wahlweise

trinkt oder Tabletten schluckt um nicht darüber nachdenken zu

müssen, warum das Schicksal ausgerechnet sie an die Gestade

der tiefsten Provinz gespült hat.

»Ein Klischee«, beendet Nicholas achselzuckend die kurze

Aufzählung und fügt abfällig hinzu: »Und ein ziemlich

peinliches obendrein.«

»Irgendwo müssen Klischees ja herkommen.« Über die Jahre

hinweg hat Glass Dutzende von Kundinnen wie seine Mutter

gehabt. Vielleicht ist seine Mutter eine ihrer Kundinnen. Aber

Glass danach zu fragen wäre müßig, sie würde es mir nicht

verraten. »Klingt jedenfalls nicht danach, als hättet ihr das beste

Verhältnis zueinander, du und deine Mutter.«

»Vielleicht ist das so.«

Und vielleicht gilt dasselbe für seinen Vater. Wenn es

Nicholas nur um irgendeinen Job ginge, könnte er nachmittags

sicher auch in dessen Fabrik arbeiten, an den Maschinen, im

Büro, in der Verwaltung.

»Ich hab dich schon mal gesehen, hier, in der Stadt«, sage ich,

nachdem eine endlose Minute lang kein Wort gefallen ist und

wir nur auf den Fluss gestarrt haben. »Ist schon eine Weile her.«

»Tatsächlich?«

»Vor fünf Jahren. Es war Winter. Du standest auf der Treppe

vor der Kirche.«

»Muss in den Weihnachtsferien gewesen sein. Ich kann mich

nicht erinnern.«

Er klingt nicht im Entferntesten interessiert. Ich habe mir

gewünscht, dass er sich an unsere erste Begegnung erinnert;

jetzt spüre ich einen Nadelstich der Enttäuschung. Und langsam

macht mich das Gefühl nervös, dass nur ich es bin, der Fragen

stellt und die Unterhaltung in Gang hält. Er ist ein Blender, höre

ich Kat sagen. Macht auf außen hart und innen sensibel. In

Wirklichkeit ist er außen weich und innen langweilig.

Vielleicht sollte ich weniger Fragen stellen und mehr in die

Offensive gehen, Taten statt Worte. Ich überlege, ob ich dem

Läufer einen Arm um die Schulter legen soll, und muss schon

den Ansatz einer entsprechenden Bewegung vollführt haben, die

er

Weitere Kostenlose Bücher