![Blokada: Die Belagerung von Leningrad, 1941-1944 (German Edition)]()

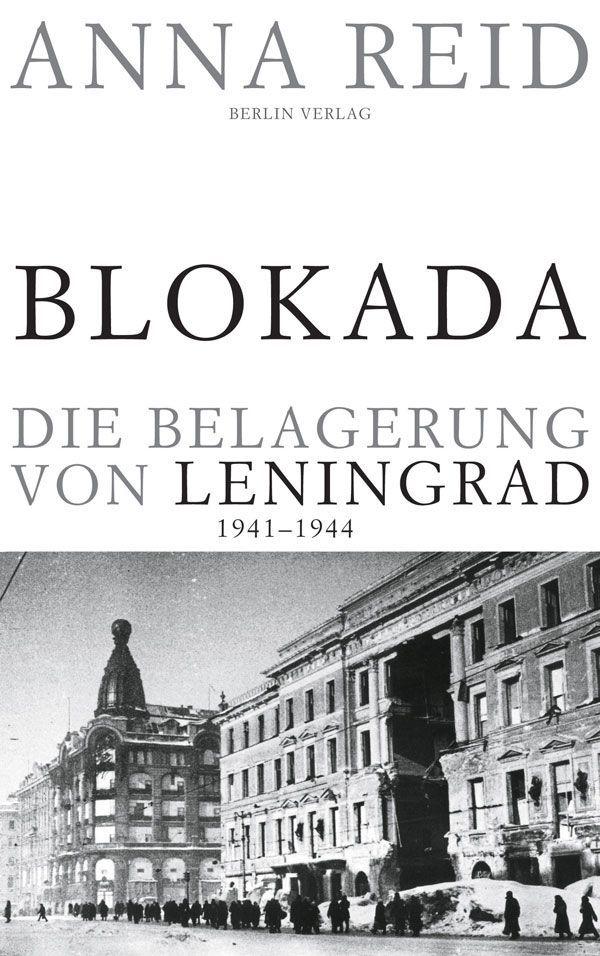

Blokada: Die Belagerung von Leningrad, 1941-1944 (German Edition)

einen Baum pocht. Der Pfeifenrauch weht hinaus auf den Korridor, bewegt sich in Schichten, verdünnt sich und bleibt an den Sonnenstrahlen hängen. Alles ist so still, als ruhe der Zug auf Moos. 1

Der Zug setzte sich wieder in Bewegung und durchquerte einen Wald, der heftig bombardiert worden war. Bäume lagen verkohlt und gespalten da; Wurzeln ragten in die Höhe, der Boden war ockerfarben versengt. Bei der Durchfahrt durch einen Bahnhof fiel Inber der Name auf: Mga. Dies war nicht die übliche Strecke, denn die Deutschen hatten die Direktverbindung von Moskau bereits zerstört.

Inber stieg in einer Atmosphäre gespannter Erwartung aus. Das Erste, was sie beim Verlassen des Bahnhofs sah, war ein drei Tage altes Plakat mit einem Aufruf, den Schdanow, Woroschilow und Popkow, der Vorsitzende des Stadtsowjets, unterzeichnet hatten. Es handelte sich um das erste offizielle Eingeständnis, dass die Deutschen vor den Toren Leningrads standen:

Genossen! Leningrader! Teure Freunde! Unsere geliebte Heimatstadt ist von der unmittelbaren Gefahr eines Angriffs durch deutsch-faschistische Soldaten bedroht. Der Feind versucht, nach Leningrad durchzubrechen. Er will unsere Wohnungen zerstören, unsere Fabriken und Anlagen ergreifen, unsere Straßen und Plätze mit dem Blut unschuldiger Opfer durchtränken, unser friedliches Volk beleidigen, die freien Söhne unseres Vaterlands versklaven. Aber das wird nicht geschehen. Leningrad war nie und wird nie in feindlicher Hand sein …

Lasst uns wie ein Mann zum Schutz unserer Stadt, unserer Heime, unserer Familien, unserer Ehre und unserer Freiheit aufstehen. Lasst uns unsere heilige Pflicht als Sowjetpatrioten erfüllen und unbeugsam im Kampf gegen den brutalen und verhassten Feind, wachsam und gnadenlos im Kampf gegen Feiglinge, Bangemacher und Deserteure sein; lasst uns die strengste revolutionäre Ordnung in unserer Stadt errichten. Bewaffnet mit eiserner Disziplin und bolschewistischer Entschlossenheit, werden wir dem Feind mutig entgegentreten und ihm einen vernichtenden Schlag versetzen! 2

In den acht Tagen seit Inber beschlossen hatte, aus Moskau abzureisen, hatte sich die Situation in Leningrad nach ihrem Eindruck drastisch verschlechtert. Trotzdem war es richtig gewesen, sich ihrem Mann anzuschließen. »Er sagte immer: ›Wenn Krieg ausbricht, sollten wir zusammen sein.‹ Und hier sind wir nun – zusammen.«

Im Lauf der nächsten Tage bekam sie ihn selten zu Gesicht. Er hatte im Krankenhaus enorm viel zu erledigen, sie selbst trat im städtischen Rundfunk auf (»Moskau und Leningrad, Bruder und Schwester, strecken einander die Hände entgegen«) und faulenzte, sich seltsam überflüssig fühlend, in ihrer luftigen neuen Wohnung. Aus den hohen Fenstern sah sie, wie die Sonne auf der Karpowka und den mit Palmen gefüllten Treibhäusern des Botanischen Gartens funkelte. An den Wänden der Wohnung hingen feine alte Porzellanteller »in Hülle und Fülle«; die Rosen darauf waren so frisch wie an dem Tag, als sie unter Zarin Elisabeth gemalt worden waren. Was um Himmels willen würde sie mit ihnen anfangen, wenn die Luftangriffe begannen? Obwohl täglich zehn bis fünfzehn Luftalarme gegeben wurden – es war wie »ein einziger Alarm mit kurzen Pausen« –, schien sich alles »irgendwo in der Ferne, hinter dem Horizont« abzuspielen:

Bei Alarmen gehe ich hinaus auf den Balkon. Die Pessotschnaja-Straße, ohnehin ruhig, leert sich völlig. Nur die Luftschutzwarte mit ihren Blechhelmen stehen da und schauen zum Himmel hinauf. Gelegentlich läuft ein Fabrikschuljunge vorbei – ihr Wohnheim befindet sich in einem der Gebäude im Botanischen Garten. Die Straßenbahnfahrerin hatte Folgendes über die Jungen zu sagen: »Sie führen sich auf, als gehörten ihnen die Straßenbahnen; sie halten sich auf dem Trittbrett fest, drängen sich auf die Plattform. Aber es berührt mich nicht mehr – schließlich werden sie bald an die Front reisen, um Schützengräben zu buddeln.« 3

Am anderen Ufer der Newa, in der Sadowaja-Straße, verbrachte Juri Rjabinkin die strahlenden Spätsommertage damit, Schach zu spielen, mit seinem Freund Finkelstein Studienpläne für den Fall zu schmieden, dass ihre Schule geschlossen wurde, und mehr Arbeiten in der Wohnung zu verrichten, da seine Mutter das Dienstmädchen entlassen hatte. Niemand nahm viel Notiz von seinem sechzehnten Geburtstag, aber er kaufte sich als Geschenk für sich selbst ein Schachbuch und für fünf Rubel ein Abendessen in der

Weitere Kostenlose Bücher