![Blut - Skeleton Crew]()

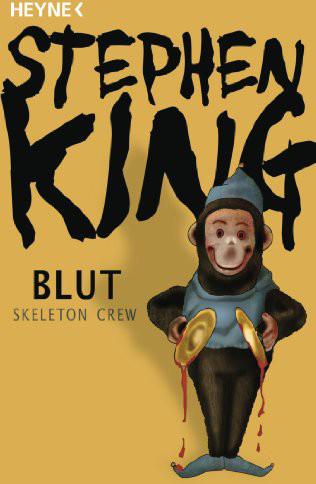

Blut - Skeleton Crew

meine Frau und meinen Sohn zu verschlingen, flüsterte eine leise, unheilvolle Stimme immer wieder: Das Arrowhead-Projekt … das Arrowhead-Projekt … das Arrowhead-Projekt.

Aber Billy und ich waren nicht die Einzigen, die schlecht schliefen. Einige schrien im Schlaf, und manche schrien auch weiter, nachdem sie aufgewacht waren. Das Bier verschwand mit unheimlicher Geschwindigkeit aus dem Kühlfach. Buddy Eagleton hatte den Bestand schon einmal kommentarlos mit Vorräten aus dem Lagerraum aufgefüllt. Mike Hatlen berichtete mir, vom Sominex wäre überhaupt nichts mehr übrig. Nicht dezimiert, völlig niedergemacht. Manche Leute hätten vermutlich gleich sechs oder acht Flaschen an sich genommen.

»Aber Nytol ist noch da«, sagte er. »Wollen Sie eine Flasche, David?« Ich schüttelte den Kopf und dankte ihm.

Und im letzten Gang, der zu Kasse 5 führte, waren unsere Weinliebhaber. Es waren etwa sieben, und außer Lou Tattinger, der die Pine-Tree-Autowaschanlage betrieb, waren es alles Ortsfremde. Lou brauchte keine Entschuldigung, um die Korken knallen zu lassen, sagte man. Die Weinbrigade war inzwischen ziemlich betäubt.

O ja – dann gab es auch noch sechs oder sieben Leute, die verrückt geworden waren.

Verrückt ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber mir fällt kein besseres ein. Jedenfalls waren das Leute, die ohne Bier, Wein oder Pillen völlig stumpfsinnig waren. Sie starrten einen aus leeren und glänzenden Knopfaugen an. Der harte Beton der Wirklichkeit war durch ein unvorstellbares Erdbeben rissig geworden, und diese armen Teufel waren hineingestürzt. Vielleicht würden einige mit der Zeit wieder normal werden. Wenn ihnen noch Zeit blieb.

Wir anderen hatten unsere eigenen geistigen Kompromisse gemacht, die in manchen Fällen ziemlich sonderbar waren. Mrs. Reppler war beispielsweise davon überzeugt, dass die ganze Angelegenheit nur ein Traum wäre – sagte sie. Und sie sagte es mit einiger Überzeugung.

Ich betrachtete Amanda. Ich entwickelte unbehaglich starke Gefühle für sie – unbehaglich, aber nicht gerade unangenehm. Ihre Augen waren von einem unglaublichen leuchtenden Grün … eine Zeit lang hatte ich sie beobachtet, um zu sehen, ob sie Kontaktlinsen herausnehmen würde, aber offensichtlich war es ihre echte Augenfarbe. Ich wollte mit ihr schlafen. Meine Frau war zu Hause, vielleicht lebendig, aber mit größerer Wahrscheinlichkeit tot, so oder so allein, und ich liebte sie. Ich wünschte mir mehr als alles andere, mit Billy zu ihr kommen zu können, aber ich wollte auch diese Frau namens Amanda Dumfries vögeln. Ich sagte mir immer wieder, dass es nur an dieser Situation lag, in der wir uns befanden, und vielleicht stimmte das auch, aber es änderte nichts an meiner Begierde.

Ich döste wieder vor mich hin und wurde erst gegen drei hellwach. Amanda hatte inzwischen eine Art Embryonalhaltung eingenommen, die Knie zur Brust hochgezogen, die Hände zwischen den Oberschenkeln vergraben. Sie schien tief zu schlafen. Ihr Sweatshirt hatte sich auf einer Seite etwas hochgeschoben und enthüllte herrliche weiße Haut. Ich sah sie an und bekam eine völlig nutzlose und unbequeme Erektion.

Ich versuchte mich abzulenken und dachte daran, wie ich Brent Norton am Vortag hatte malen wollen. Nein, nichts so Bedeutendes wie ein Gemälde … ich hätte ihn nur mit meinem Bier in der Hand auf einen Holzklotz gesetzt und sein verschwitztes, müdes Gesicht und die beiden unordentlich hochstehenden Haarsträhnen seiner sonst immer untadeligen Frisur skizziert. Es hätte ein gutes Bild werden können. Ich hatte zwanzig Jahre des Zusammenlebens mit meinem Vater gebraucht, um den Gedanken zu akzeptieren, dass gut zu sein, gut genug sein konnte.

Wissen Sie, was Talent ist? Der Fluch der Erwartung. Als Kind muss man sich damit befassen, ihn irgendwie schlagen. Wenn man schreiben kann, glaubt man, Gott habe einen auf die Welt geschickt, um Shakespeare wegzupusten. Und wenn man malen kann, glaubt man vielleicht – ich jedenfalls –, dass Gott einen auf die Welt geschickt habe, damit man seinen eigenen Vater übertreffe.

Es stellte sich heraus, dass ich nicht so gut war wie er. Ich bemühte mich länger darum, als ich es hätte tun sollen. Ich hatte eine Ausstellung in New York, die ein Misserfolg war – die Kunstkritiker schrieben einmütig, ich käme an meinen Vater nicht heran. Ein Jahr später verdiente ich den Lebensunterhalt für Steff und mich mit Arbeiten auf Bestellung. Sie war

Weitere Kostenlose Bücher