![Blutbraut]()

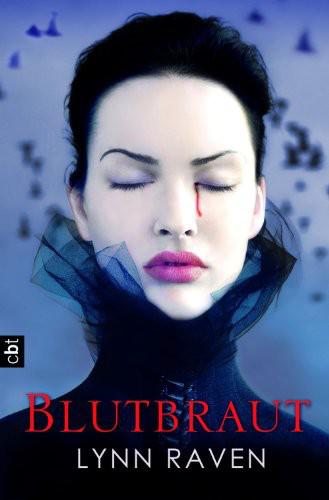

Blutbraut

wollten.«

Abermals ging Rafaels Blick für eine Sekunde zu dem Handy in meiner Hand. »Weiter!«, verlangte er scharf. Im Seitenspiegel blitzten hinter uns Scheinwerfer auf.

»Sie sind ein paar Meter weg von der Straße. Ich hatte den Eindruck, dass Tomás den Patron kaum hat zu Wort kommen lassen. Sie haben gestritten. Ich habe nicht gesehen, was genau passiert ist, aber plötzlich krümmt der Patron sich und bricht zusammen. Und als ich aussteige, rammt mir einer von Tomás’ Männern den Griff seiner Maschinenpistole in den Nacken, bevor ich richtig aus dem Wagen bin. Als ich wieder zu mir komme, ist mein Handy weg, ich bin ans Lenkrad gefesselt und sie sind verschwunden. Und ganz nebenbei haben sie mir die Reifen zerstochen.«

Rafael fluchte. »Wann war das?« Kies spritzte, als er den Lamborghini direkt vor der Eingangstreppe zum Stehen brachte.

»Vor nicht ganz drei Stunden.«

Eine Sekunde presste Rafael die Lippen zu einem dünnen

Strich zusammen, schien zu überlegen. Dann nickte er abrupt. »In Ordnung. Danke, Jorge.« Direkt hinter uns hielt der Wagen, dessen Scheinwerfer ich schon im Seitenspiegel gesehen hatte. Drei Männer stiegen aus.

»Wo bist du, Rafael?«

»Auf Santa Reyada. Aber auch das vermutlich nicht mehr lang.«

»Ich komme hin.«

Rafael nahm mir das Handy ab, stieß seine Tür auf und glitt aus dem Wagen. »Ich werde nicht auf dich warten. Du kannst dich genauso gut zu Fernán bringen lassen«, hörte ich ihn noch sagen, dann hatte er sie schon wieder zugeschlagen. Bis er um die Schnauze des Lamborghini herum war, hatte er aufgelegt. »Lope, mach die Bell startklar und hol sie nach vorne.« Ohne langsamer zu werden, hielt er auf die Treppe zu. »Beeil dich.« Er hatte die Haustür schon erreicht, als ich gerade erst ausstieg.

»In Ordnung. Enrique, hilf mir!«, Lope winkte einem seiner Begleiter zu, stieg wieder in den Wagen und raste mit ihm davon.

Der dritte Mann, Sal, folgte mir, als ich Rafael ins Haus hinterherrannte. Ich erinnerte mich an ihn. Auf meiner Fiesta hatte er den Arm um die Schulter einer jungen Frau gehabt und dabei gleichzeitig ein kleines Mädchen auf den Knien gehalten, das ständig an einem seiner Zöpfe genuckelt hatte. Jetzt lag seine Hand unübersehbar auf dem Pistolengriff, der unter dem Bund seine Hose hervorragte.

Schon in der Haustür peitschte mir Rosa entgegen. Im Wohnzimmer brannte Licht.

Rafael saß bereits über irgendwelches Hightech-Equipment gebeugt am Tisch, zerrte eben ungeduldig ein Kabel auseinander

und stöpselte dann das eine Ende in seinem Handy ein. Neben ihm fuhr gerade ein Laptop hoch, an dem das andere Kabelende schon eingesteckt war. Zögernd kam ich näher. Was hatte er vor? Sal blieb in der Tür stehen. Unruhig strich Rosa durch die Vorhänge.

Rafaels Finger huschten über die Tastatur, das Touchpad, verharrten, huschten wieder. Keine seiner Bewegungen wirkte hastig oder hektisch, sondern viel mehr kühl und routiniert. So als hätte er so etwas schon Hunderte von Malen gemacht.

Schließlich griff er nach dem Handy, sah mich an, während er sich zugleich durch die Kontakte tippte. »Du sagst kein Wort. Egal, was passiert.«

Mit einem beklommenen Nicken ließ ich mich ihm gegenüber auf die Kante des Sessels sinken und schob die Fäuste zwischen die Knie.

Es klingelte. Rafael legte es neben den Laptop auf den Tisch und seine Hände kehrten zur Tastatur zurück, schwebten abwartend darüber.

»De Silva.«

Ich hielt den Atem an. Mein Blick zuckte zu Rafael.

»Joaquín ist bei dir. Ich will ihn sprechen.« Seine Fingerspitze glitt über das Touchpad, tippte darauf.

»Montoya? Was verschafft mir die Ehre?« Tomás klang spöttisch.

»Dir? Gar nichts. – Wie schon gesagt: Joaquín ist bei dir. Ich will ihn sprechen. Gib ihn mir.«

»Tsts. Absolut keine Kinderstube.«

»Nicht jeder kann so ein Arschloch sein wie du, Tomás. Beklag dich bei Estéban, wenn du ihn in der Hölle triffst. Und jetzt gib mir Joaquín.« Er tippte vollkommen lautlos.

»Joaquín ist nicht zu sprechen.«

»Sagt wer? Du?« Rafael schnaubte. »Noch mal langsam zum Mitschreiben für dich: Ich weiß, was du dir geleistet hast, und ich weiß, dass Joaquín bei dir ist.« Seine Augen waren unverwandt auf den Laptop-Bildschirm gerichtet. Abermals glitten seine Finger über die Tasten. »Ich will ihn sprechen, Tomás, und zwar jetzt.«

»Du hast gar nichts zu wollen, Montoya. Das hier ist eine Angelegenheit der Hermandad. Du gehörst nicht zur Hermandad.

Weitere Kostenlose Bücher