![Blutbraut]()

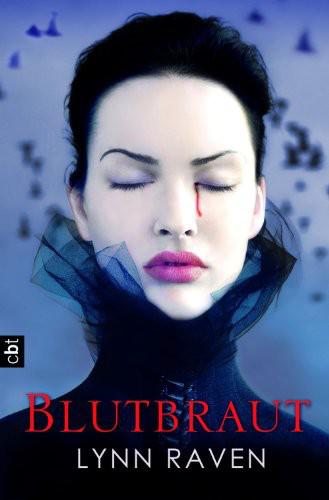

Blutbraut

Rafael. « Ich rührte mich nicht. Er sah mir weiter in die Augen. Seine Hand lag noch immer an meiner Wange.

Jemand räusperte sich direkt neben mir. »Ja, wunderbar, ihr zwei. Geniales Timing. Könnt ihr das bitte auf später verschieben? Hier ist weder die Zeit noch der Ort für so etwas. Wir müssen hier weg.« Rafael ergriff mein Handgelenk, zog sacht daran. »Komm schon, tigresa.«

Es dauerte einen Augenblick, ehe ich es schaffte, mich in Bewegung zu setzen, steif wie eine Puppe. Erst jetzt sickerte die

Bedeutung von dem, was er gesagt hatte, in meinen Verstand. Oh ja, Fernán würde begeistert sein.

Rafael ging neben mir her oder wechselte vor mich, um mir zu helfen, wenn ein Abschnitt zu steil und unwegsam wurde. Auch ohne mich umzudrehen, wusste ich, dass Joaquín dicht hinter mir war.

Der Pfad endete direkt neben der Straße. Vor uns schlugen Autotüren. Natürlich. Ein paar von Jorges Männern waren schon zu den Wagen zurückgegangen. Rafael wies nach rechts. Der Lamborghini war nicht zu übersehen. Seine Beifahrertür stand offen. Jemand hatte eine Decke über den Sitz gelegt. Ich stieg ein und Rafael schloss die Tür hinter mir. Joaquín und Jorge gingen hinter ihm vorbei, auf den Escalade zu, der ein Stück weiter die Straße entlang stand. Jorge wechselte ein paar Worte mit Rafael, als der hinters Lenkrad glitt. Der nickte, schlug seine Tür zu, ließ den Motor an, setzte ein kleines Stück zurück, gab Gas und fuhr langsam an dem Escalade vorbei. Jorge stieg gerade ebenfalls ein. Joaquín stand neben der Beifahrertür. Ich begegnete seinem Blick. Diamanten. Farblos glitzernd. Nosferatu. Er nickte mir zu, lächelte. Müde. Dann waren wir vorbei. Ich lehnte mich vor, schaute in den Seitenspiegel. Joaquín sah uns nach. Reglos.

40

F ernán hatte mich zumindest den Rest der Nacht in seiner Klinik behalten wollen. Ich hatte mich geweigert und Rafael regelrecht gezwungen, mich nach Santa Reyada zu fahren. Auch wenn meine Drohung, notfalls zu laufen, ziemlich lahm gewesen war. Ich wollte zu Joaquín. Mit ihm reden. Je eher, je lieber. Und jetzt … wusste ich mit jeder Meile, die wir uns Santa Reyada weiter näherten, weniger, was ich ihm sagen wollte. Geschweige denn wie.

»Heißt das, ihr zwei seid endlich klar miteinander und du wirst jetzt Joaquíns Sanguaíera?«, erkundigte Rafael sich irgendwann in das Schweigen hinein und wies mit einer kurzen Bewegung auf meine Hände. Und damit auf das Kreuz, das ich mit ihnen umklammerte. Die ganze Fahrt von L.A. bis zu Fernán hatte er mich in Ruhe gelassen. Vermutlich weil ihm nicht entgangen war, dass mich eine Welle aus Erschöpfung und Müdigkeit regelrecht unter sich begraben hatte, kaum dass ich zu ihm in den Lamborghini gestiegen war. Ich hatte mir eine Position gesucht, in der mein Körper nicht ganz so übel schmerzte, hatte die Decke über mich gezogen und die Augen geschlossen. Offensichtlich stimmte es: War der Adrenalinspiegel nur hoch genug, konnte man ziemlich viel, ziemlich lange durchhalten. Begann er allerdings irgendwann zu sinken … war es ganz schnell vorbei.

Es hatte deutlich länger gedauert, bis meine Gedanken sich wenigstens ein bisschen beruhigt hatten. Und die ganze Zeit hatte ich darauf gehofft, dass Rafaels Handy klingeln und ihm jemand mitteilen würde, dass Cris aufgetaucht war. Lebendig. Oder zumindest nicht zu schwer verletzt. Denn auch wenn das alles mit auf sein Konto ging: Er hatte letztlich versucht, Joaquín und mir zu helfen. Und im Grunde war auch er getäuscht worden. Nicht, dass das entschuldigte, was er getan hatte.

Rafael hatte während der Fahrt immer wieder zu mir herübergesehen und zwei oder drei Mal auch nach meinem Handgelenk gegriffen, als wollte er sich davon überzeugen, dass mit mir noch alles in Ordnung war. Als wir bei Fernáns Klinik angekommen waren, hatte er mich sogar ins Innere tragen wollen. Zu sagen: ›Fernán fiel die Kinnlade herunter, als er mich sah‹, traf es nicht annähernd. Er hatte vermutlich eine geschlagene Minute in der Tür seiner Klinik gestanden und mich angestarrt. Und das, obwohl Rafael ihn während der Fahrt angerufen und mich angekündigt hatte. Aber damit hatte er dann offenbar doch nicht gerechnet. Soledad war mindestens ebenso erschrocken wie ihr Mann. Rafaels Bemerkung: »Wir sind nur die Vorhut. Du solltest mal Joaquín sehen. Er hat ganze Arbeit geleistet. Du wirst deine helle Freude haben«, hatte ihn den Kopf schütteln und etwas von »Haben die beiden einen

Weitere Kostenlose Bücher