![Böse Freundin (German Edition)]()

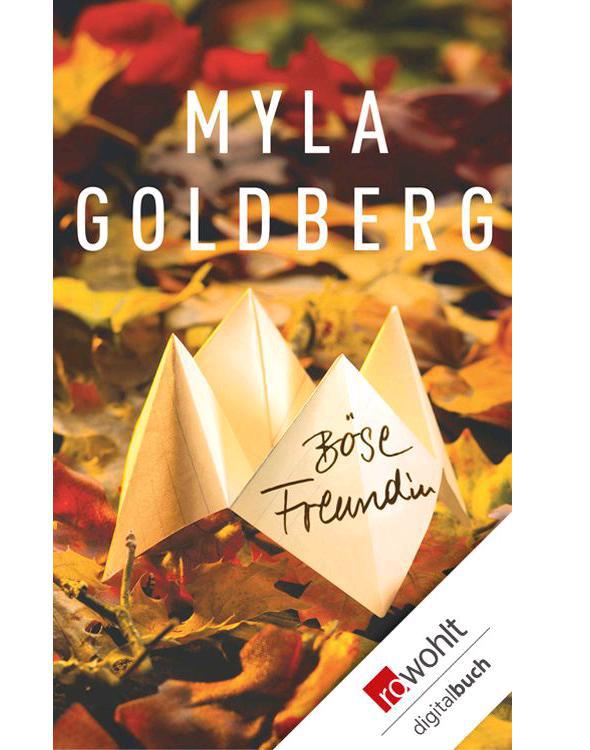

Böse Freundin (German Edition)

wohlberechneter Geschwindigkeitsübertretungen und geringen Verkehrsaufkommens war Celia vierzig Minuten zu früh dran. Sie wählte Hucks Nummer und legte auf, als sich seine Mailbox einschaltete. Chicago schien eine halbe Weltreise entfernt zu sein. Sie beschloss, sich einen Platz zu suchen, bevor Becky kam, denn sie hatte das Gefühl, dass ihre alte Freundin sie vermutlich erkennen würde, während sie umgekehrt nicht so sicher war.

An der Wand hinter der schwer belagerten Feinkosttheke, die sich vom Eingang durch den Raum zog, gab eine Art Periodensystem Aufschluss über das Angebot an Bagels.

«Nummer einundfünfzig!», kläffte eine breitschultrige Bedienung mit einer ausgefransten Schürze.

Eine Frau hielt einen Bon hoch und deutete zur Theke; sie unterschied sich in nichts von den anderen, die Bestellungen aufgaben oder auf die Ausgabe warteten. Alle trugen bodenlange Röcke und strenge Frisuren. Alle sahen gezielt an Celia vorbei, was deutlich machte, dass sie auffiel und ihre Kleidung, die überall sonst anstandslos durchgegangen wäre, hier tatsächlich gewagt wirkte.

Offenbar war sie eine ganze Weile an der Tür stehen geblieben: Der Mann mit den Spinnenfingern, der an der Kasse saß und wortlos einen Kunden nach dem anderen abfertigte, sah schließlich zu ihr hin.

«Sie müssen sich eine Nummer holen», sagte er, offensichtlich unentschieden, ob sie schwerhörig oder schwer von Begriff war.

«Entschuldigung, aber ich wollte –»

Er deutete nach links. «Gastbereich ist dadrüben.»

Celia drehte sich um und entdeckte erst jetzt eine Tür, die in einen kleinen Speiseraum führte. Er wirkte schlicht, aber sauber, auf jeder der karierten Plastiktischdecken stand eine Vase mit einer einzelnen künstlichen Blume. Abgesehen von ein paar Männern mit dunklen Filzhüten und dunklen Jacketts saß an den Tischen die gleiche Sorte Frauen, die sich auch vor der Theke drängte. Celia stach heraus wie ein Eichelhäher unter Teichenten.

Die Kellnerin wies ihr einen kleinen Tisch an der Wand hinter der Tür zu, weitab vom Fenster. Celia erklärte ihr, dass sie noch auf jemanden warte, und bestellte Matzenknödelsuppe. Ihre Erfahrungen mit dem Judentum beschränkten sich auf eine einzige Bar-Mizwa, an der sie in der Mittelstufe teilgenommen hatte. Dass David Lupinsky, den sie bei einem Jugendforschungswettbewerb kennengelernt hatte, sie sympathisch fand, war ihr erst klar geworden, als sie seine Einladung annahm und erfuhr, dass er sonst niemanden aus ihrem Team gefragt hatte. Sie musste sich in die Wange beißen, um während des Gottesdienstes wach zu bleiben. Danach tanzte sie zu zwei langsamen Nummern mit David und versteckte sich dann das restliche Fest über auf der Toilette, bis Davids Mutter nachsehen kam. Celia ließ sich von ihr zwei Tabletten gegen nicht vorhandene Unterleibsbeschwerden in die Hand drücken, dazu eine Binde, die sie schließlich in der Mitte durchriss, um ihren Sport-BH damit auszupolstern. Zwei Stunden später hatte sie sich mit juckenden Brüsten auf den Heimweg gemacht.

Nun konzentrierte sie sich darauf, jeden Löffel Brühe ohne Kleckern zum Mund zu bringen. Ihre Suppenschüssel war halb leer, als ihr jemand auf die Schulter tippte.

«Hallo, Celia.»

Beckys Augen waren im großporigen Gesicht einer Frau mittleren Alters gefangen, mit Krähenfüßen und Sommersprossen um die Schläfen. Ihren eigenen Verfall in Beckys Zügen zu erkennen milderte nicht im mindesten den Schock, anstelle des Mädchens, das sie in Erinnerung hatte, eine so glanzlose Erscheinung vor sich zu sehen. Dabei war diese Becky modischer gekleidet als die übrigen Restaurantgäste; in einer Umgebung mit weniger langen Röcken und Blusenärmeln hätte ihre Garderobe nichts Vorschriftsmäßiges an sich gehabt. Celia wusste nicht, ob sie diese Person küssen, ihr die Hand schütteln oder sie lediglich anlächeln sollte – der fragwürdige Status ihrer einstigen Freundschaft war das eine Problem, mögliche religiöse Vorbehalte ein weiteres. Celia stand auf.

«Becky!», sagte sie. «Vielen Dank, dass du gekommen bist!»

Als Beckys Wange die ihre streifte, merkte Celia, dass sie eine Perücke trug. Sie überlegte kurz, ob Becky zu allem Überfluss etwa auch noch Krebs hatte, doch dann ging ihr auf, dass sie selbst im Restaurant die einzige Frau ohne Perücke war.

«Es verirrt sich ja nicht alle Tage eine alte Freundin bis nach Scranton», wehrte Becky ab. «Es hat mir keine Umstände gemacht.» Sie sah auf

Weitere Kostenlose Bücher