![Chronik der Vampire 01 - Interview mit einem Vampir]()

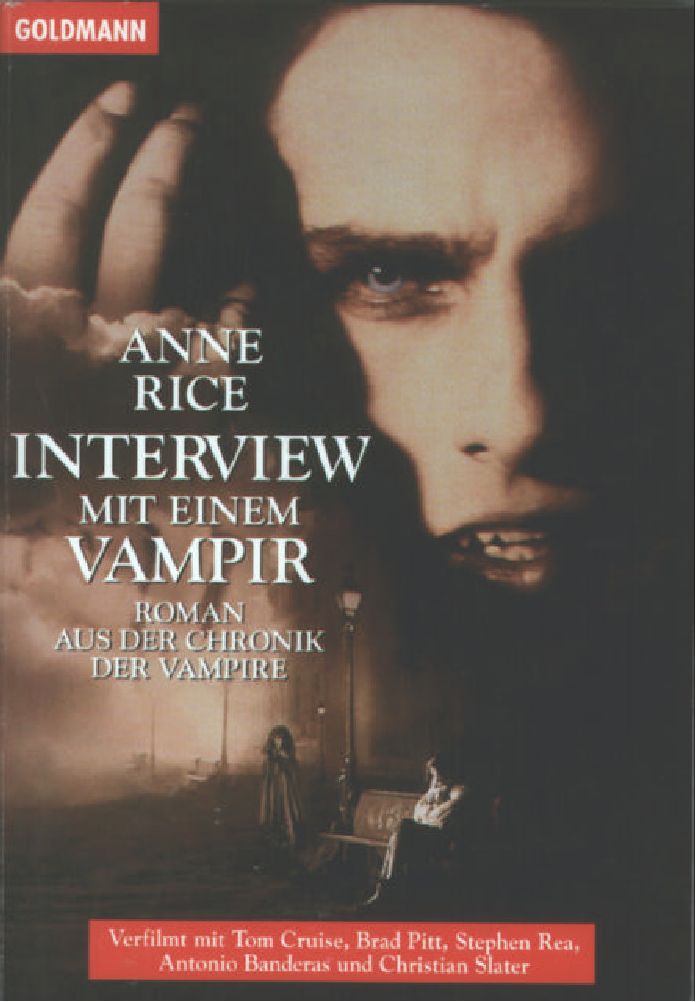

Chronik der Vampire 01 - Interview mit einem Vampir

daß alle Vampire von dort gekommen sind, wenn sie überhaupt von irgendwo kommen. Wir haben zuviel Zeit mit Lestat vertrödelt. Komm und geh mit mir aus! Laß das Fleisch den Geist belehren!‹

Ich glaube, mich überlief ein Schauer des Entzückens, als sie die Worte sprach ›Laß das Fleisch den Geist belehren‹. Sie wisperte: ›Leg die Bücher beiseite und komm töten!‹ Ich folgte ihr über die Treppe und den Hof auf die Straße. Dort wandte sie sich mit ausgestreckten Armen nach ‘ mir um; sie wollte hochgenommen und getragen werden, obwohl sie natürlich nicht müde war, sie wollte nur mir nahe sein und mich umfassen. ›Ich habe ihm noch nicht von unseren Plänen erzählte sagte ich, ›noch nichts von unserer Reise und dem Geld.‹ Ich merkte, daß sie mir nicht zuhörte, daß etwas sie beschäftigte, als sie leicht wie eine Feder in meinen Armen lag.

Jetzt sagte sie: ›Er hat den anderen Vampir getötet.‹

›Warum sagst du das?‹ gab ich zurück. Aber es war nicht diese Feststellung, die mich erregte, meine Seele aufrührte wie ein strudelndes Gewässer, das nicht zur Ruhe kommen kann. Ich fühlte, daß Claudia mich irgendwohin drängen wollte, als wäre sie mein Führer auf unserem langsamen Gang durch die nächtlichen Straßen. ›Weil ich es jetzt weiße erklärte sie mit Bestimmtheit. ›Der Vampir machte ihn zu seinem Sklaven, aber er wollte ebensowenig ein Sklave sein, wie ich es will, und so tötete er ihn. Doch er hat ihn getötet, ehe er gelernt hatte, was er hätte lernen können, und in seiner Panik machte er einen Sklaven aus dir. Und seitdem bist du sein Sklave gewesen.‹

›Nicht eigentlich…‹, sagte ich. Ich fühlte den Druck ihrer Wange an meiner Schläfe. Sie fror und brauchte ein Opfer. ›Kein Sklave. Nur eine Art kopfloser Spießgeselle.‹ Es war ein Geständnis, nicht nur für Claudia, sondern auch für mich selber bestimmt. Jetzt spürte ich, wie das Jagdfieber in mir aufstieg, der Hunger in mir nagte und meine Schläfen klopften.

›Doch, ein Sklave‹, wiederholte sie beharrlich mit ihrer ernsten, monotonen Stimme, als dächte sie laut und als wären die Worte Bruchstücke zur Lösung eines Rätsels. ›Und ich werde uns beide befreien.‹

Ich blieb bestürzt stehen, doch sie trieb mich weiter. Jetzt waren wir in der breiten Allee neben der Kathedrale, vor uns die Lichter von Jackson Square. Sie sagte: ›Ich will ihn töten.‹

Am Ende der Allee gebot sie mir anzuhalten und glitt herunter, ohne daß ich ihr zu helfen brauchte. Nein, sagte ich und schüttelte den Kopf. Ich hatte wieder die Empfindung, die ich dir schon einmal beschrieben habe - daß die Gebäude um uns herum nur Scheingebilde seien und plötzlich in einem schrecklichen Sturm davonfliegen könnten und daß sich ein Abgrund vor uns öffnen würde. ›Claudia!‹ sagte ich atemlos, das war alles, was ich herausbringen konnte.

›Und warum nicht?‹ sagte sie jetzt, und ihre Stimme erhob sich, klang silbrig zuerst und dann schrill. ›Er ist mir zu nichts nütze‹, fuhr sie fort. ›Ich kann nichts aus ihm herausbekommen. Er tut mir nur weh; ich will das nicht länger dulden.‹

›Und wenn er uns auch zu nichts nütze ist…‹, sagte ich. Doch es war verlorene Liebesmüh. Sie war mir vorausgelaufen, rasch und entschlossen, so wie ein Kind auf einem Sonntagsspaziergang seinen Eltern davonläuft, um zu zeigen, daß es allein gehen kann. Ich rief: ›Claudia!‹ und eilte ihr nach, holte sie ein und faßte sie um die schmale Taille. Sie machte sich steif, als sei sie von Eisen. ›Claudia‹, flüsterte ich, ›du kannst ihn nicht töten!‹ Sie entzog sich mir und trat auf die offene Straße. Ein Kabriolett rollte vorbei, eine kurze Welle von Lachen, Pferdegetrappel und Rädergeklapper. Dann war es wieder still. Ich streckte meine Arme nach ihr aus, ging ein ganzes Stück vorwärts und fand sie am Tor von Jackson Square, wo sie sich an den gußeisernen Gitterstäben festhielt. ›Was du auch immer sagst und fühlst, du kannst ihn nicht töten‹, wiederholte ich.

›Und warum nicht? Glaubst du, er ist so stark?‹ fragte sie, ihre großen leuchtenden Augen auf die Statue inmitten des Platzes gerichtet.

›Er ist stärker, als du weißt! Stärker, als du dir vorstellen kannst. Wie willst du ihn töten? Du weißt nicht, wie geschickt er ist.‹ So beschwor ich sie, doch ich predigte tauben Ohren; sie blieb unbewegt und starrte vor sich hin wie ein Kind, das fasziniert ein Schaufenster mit Spielzeug

Weitere Kostenlose Bücher