![Chronik der Vampire 06 - Armand der Vampir]()

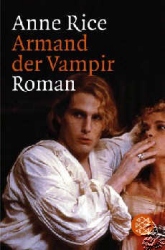

Chronik der Vampire 06 - Armand der Vampir

telepathisch gehauchten Worten bat ich ihn, einen Hammer und einen Eispickel mitzubringen, damit sie das restliche Eis aufbrechen konnten, und eine große, weiche Decke, um mich darin einzuhüllen.

Ich wusste, ich wog so gut wie nichts. Mit schmerzhart verdrehten Armen zerschlug ich noch einen Teil der eisigen Hülle. Dann befühlte ich mit meinen krallengleichen Händen mein Haar. Es war schon wieder nachgewachsen, dicht und rotbraun wie stets, und ich hob eine Locke und hielt sie gegen das Licht, doch ich konnte den brennenden Schmerz im Arm nicht aushalten und ließ ihn fallen, unfähig, die eingeschrumpften, verkrampften Finger zu schließen. Ich musste ihnen etwas vorgaukeln, ihnen ein anderes geistiges Bild vermitteln, wenn sie gleich kamen. Sie durften dieses Ding, das ich war, dieses schwarze, ledrige Monster einfach nicht sehen. Den Anblick konnte kein Sterblicher ertragen, gleichgültig, wie süß ich zu ihm sprach. Ich musste mich irgendwie abschirmen. Doch da ich keinen Spiegel hatte, wusste ich auch nicht, was genau ich ändern sollte. Dann musste ich eben träumen, von den alten Zeiten in Venedig träumen, als ich eine Schönheit war, was mir der Spiegel auch oft genug gezeigt hatte, und diese Vision in ihre Gedanken übertragen, und wenn es meine letzte Kraft kostete. Ja, einmal das, und dann musste ich ihnen ein paar Anweisungen geben.

Ich lag ganz still, in den Anblick der weichen, wolligen Schneeflocken versunken, die so ganz anders waren als der scheußliche Schneesturm zuvor. Ich wagte nicht, meine Kraft zu nutzen, um zu sehen, wie sie vorwärts kamen.

Plötzlich hörte ich ein Krachen, Glas zerbarst, und weiter unten schlug eine Tür. Dann rannten ungleiche Schritte die metallenen Stufen herauf, hasten über die Treppenabsätze.

Mein Herz klopfte heftig, und jeder Schlag pumpte den Schmerz durch meinen Körper, als ob mich mein eigenes Blut verbrühen wollte. Plötzlich flog die Stahltür zum Dach auf. Ich hörte sie kommen. In dem schwachen, unwirklichen Licht der Hochhaustürme sah ich sie, zwei zierliche Gestalten, sie eine Elfenfrau, und er ein Kind von kaum zwölf Jahren.

Sybelle! Ach, sie trug nicht einmal einen Mantel, und ihre Haare wehten hinter ihr her, wie Leid mir das tat, und Benjamin war auch nicht besser dran in seiner dünnen Baumwoll-Djellaba. Aber sie hatten eine große Samtdecke mitgebracht, und nun war es so weit, ich musste schnell ein Bild von mir entwerfen. Komm, der Junge, der ich war, muss her, in feinstem grünem Taft und Spitzen, jede Menge Spitzenrüschen, Strümpfe und Schleifenschuhe, und natürlich mein Haar, es muss fein glänzend sein…

Langsam schlug ich die Augen auf und ließ meine Blicke zwischen den beiden bleichen, hingerissenen Gesichtern schweifen. Sie standen im dahintreibenden Schnee wie zwei nächtliche Streuner. »Ach, Dybbuk, wir hatten uns solche Sorgen gemacht«, sagte Benjamin ganz aufgeregt, »und nun schau dich an, du bist wunderschön.«

»Nein, glaub nicht, was du siehst, Benjamin«, sagte ich. »Beeilt euch, nehmt die Werkzeuge, zerhackt das Eis und legt dann die Decke über mich.«

Sybelle nahm den schweren Hammer mit beiden Händen und ließ ihn auf das Eis niederkrachen, so dass die oberste, angeschmolzene Schicht sofort zersprang. Benjamin stach gleichmäßig wie e ine kleine Maschine mit seinem Eispickel darauf ein, rechts und links, dass die eisigen Brocken nur so flogen.

Der Wind fegte durch Sybelles Haar und biss ihr in die Augen, und an ihren Lidern klebte Schnee.

Die ganze Zeit über hielt ich diese Vision aufrecht, die mich als hilflosen Jungen im Taftanzug zeigte, die zarten rosigen Hände ihnen entgegengereckt, unfähig, sie zu unterstützen.

»Du musst nicht weinen, Dybbuk«, sagte Benjamin, während er eine große Eisplatte mit beiden Händen packte. »Wir holen dich da raus. Nicht weinen, du gehörst jetzt uns. Gleich haben wir dich.« Er warf die glitzernden Bruchstücke beiseite, und dann, als er mich anschaute schien er ganz plötzlich selbst zu Eis zu erstarren, und sein Mund verzog sich zu einem perfekten »O« des Erstaunens. »Dybbuk, du veränderst dich!«, rief er und tastete nach meinem Gesicht.

»Nein, lass es, Benji«, sagte Sybelle. Zum ersten Mal vernahm ich ihre Stimme, und nun sah ich an ihren bleichen Zügen, dass sie sich beherzt um Ruhe mühte. Der Wind trieb ihr Tränen in die Augen, doch sie hielt stand.

Eine Eiseskälte überfiel mich und erstickte das Brennen der Haut, das ja, aber dafür

Weitere Kostenlose Bücher