![Das Bernsteinzimmer]()

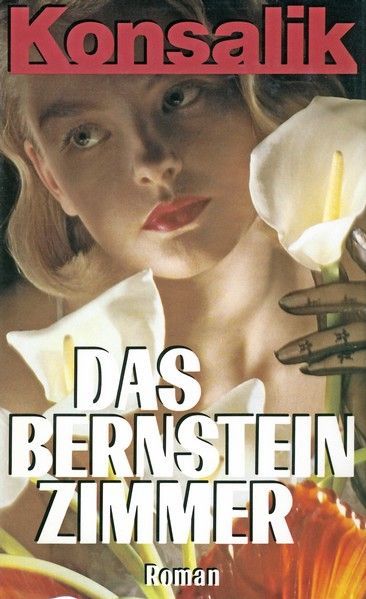

Das Bernsteinzimmer

Josef Selch, er bereits gesprochen hatte, und kletterte ins Fahrerhaus. Dr. Findling winkte ihnen nach, aber nur kurz … er drehte sich um, senkte den Kopf und ging zurück in seinen Keller neben dem ›Blutgericht‹.

Durch den eisigen Morgen ratterte die Lastwagenkolonne durch die zerstörte Stadt zur einzigen Straße, die noch nach Westen führte. Heiligenbeil–Braunsberg–Elbing … und dann freier Weg nach Berlin.

Am Morgen, als Frieda Wilhelmi in ihr Büro kam, wunderte sie sich, daß Jana nicht, wie immer seit fast vier Jahren, schon hinter der Schreibmaschine saß. Verschlafen hat sie sich, dachte sie. Ist das ein Wunder? Wie hat sie in den letzten Wochen arbeiten müssen, bis tief in die Nächte hinein. Einmal braucht auch der Körper Ruhe.

Aber um neun Uhr war Jana noch immer nicht gekommen. Frieda sah auf die Uhr, schüttelte den Kopf und rief in Janas Zimmer an. Sie meldete sich nicht. Unruhig, besorgt um ihre ›Tochter‹, wälzte sich Frieda über den Gang zu Janas Zimmer, klopfte an und riß gleichzeitig die Tür auf. Wehe, wenn bei ihr im Bett ein Mann liegt! Wer's auch sein mag, und wenn es der Chef selbst ist – mit Ohrfeigen jage ich ihn davon. Und sie, Jana, bekommt auch ihre Prügel. Da gibt es gar kein Pardon.

Aber das Bett war leer, unberührt, mit militärischer Exaktheit hergerichtet, ›gebaut‹ nennt es der Landser. Frieda Wilhelmi blieb in der Tür stehen, den Blick in sich gekehrt, im Herzen die plötzliche Schwere: Sie ist bei einem Mann über Nacht geblieben. Nein, denk nicht an so etwas! Sie hat bei ihrer Freundin Sylvie geschlafen und nicht mehr die Straßenbahn bekommen. Bei Sylvie kann man nicht anrufen, sie hat kein Telefon … aber in ein paar Minuten wird Jana kommen, ausschimpfen werde ich sie, das ist nötig, aber dann werde ich ihr einen Riegel Schokolade geben.

Erst als sie sich schon umdrehen und weggehen wollte, sah sie, daß auf dem Kopfkissen ein Briefkuvert lag. Frieda Wilhelmi schloß die Augen und atmete tief durch. Nein, sagte sie zu sich, nein! Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Das tut Jana nicht. Das kann sie mir nicht antun! Dieser Brief ist nicht für mich. Nein, ich gehe nicht zum Bett und fasse ihn an. Nein! Nein!

Aber sie tat es doch. Sie setzte sich auf die Bettkante, riß den Umschlag auf, und schon der erste Satz, die Anrede, bestätigte die große Tragödie ihres Lebens.

Meine liebe ›Mutter‹ Frieda.

Alle Zeilen des Verlassens fangen an: Wenn Du diesen Brief liest, bin ich … Nein, so soll es bei uns nicht sein. Ich habe Dich nicht verlassen. Ich habe mich nur eine kurze Zeit von Dir entfernt und weiß, daß wir uns wiedersehen. In einer besseren Zeit, in einem endlichen Frieden, in einer Freiheit wie Vögel in der Luft, wie Wolken unter dem Himmel.

›Mutter‹, verzeih mir, ich mußte es tun. Nicht aus Feigheit, nicht aus Angst, glaub mir, ich wäre bei Dir geblieben, wenn ich nicht eine andere Aufgabe zu erfüllen hätte, von der ich Dir heute noch nichts sagen kann. Aber wenn wir uns wiedersehen, wirst Du mich verstehen, das weiß ich.

Wieviel habe ich Dir zu verdanken. Nicht nur das Schreibmaschineschreiben, nicht nur die Kenntnis von Spritzen, Nadeln und Kanülen, von Verbänden und Wundenbehandlung, vom Trost für die Sterbenden und den tröstenden Worten für die Hinterbliebenen. Wie oft habe ich sie geschrieben, die Briefe an die Mütter und Väter, an die Frauen und Kinder. Er ist sanft und ohne Schmerzen eingeschlafen … dabei hat er geschrien und sich an mich geklammert, als sei ich das Leben. Wir haben aus Trost gelogen und fanden, daß es notwendig sei. ›Mutter‹, ich will jetzt nicht lügen, Dich nicht belügen, der ich soviel im Leben verdanke, vor allem Deine Mutterliebe, in die ich mich in Stunden der Angst und der Reue verkriechen konnte. Bei Dir war ich zu Hause. Bei Dir war ich sicher. Du hattest eine Burg um mich gebaut. Das werde ich Dir ewig danken. Und einmal wird der Tag kommen, an dem ich allen Dank über Dich ausschütten kann und zu Dir Mutter sagen werde.

Frieda … ich stamme nicht aus Lyck in Ostpreußen. Ich bin eine Russin aus Leningrad, heiße Jana Petrowna Rogowskaja und bin als falsche Rote-Kreuz-Schwester hinter die deutsche Front eingesickert, um meinen Auftrag zu erfüllen. Nein, ich schwöre Dir, ich bin keine Spionin, ich habe Deine Liebe nicht für die Spionage ausgenutzt, ich habe mit dem Militär nichts zu schaffen, ich habe keinen verraten, bitte glaub es mir. Mehr kann ich Dir

Weitere Kostenlose Bücher