![Das Geheimnis der Krähentochter]()

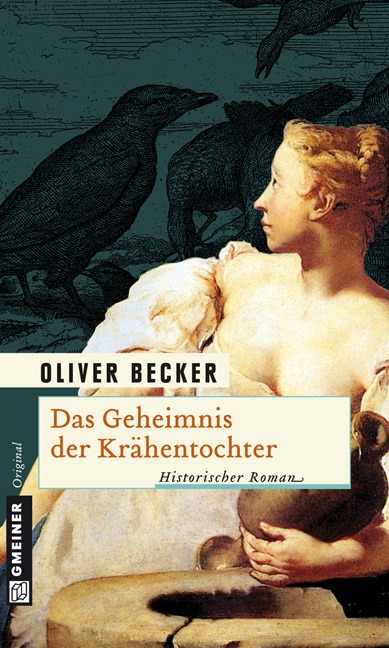

Das Geheimnis der Krähentochter

plötzlich da, wie ein lebendiges Wesen, das sich geschickt

angeschlichen hatte. Ein dunkles, zweistöckiges Steingebäude, gestützt von

aufwändigem Fachwerk, mit spitz zulaufendem, an beiden Seiten weit hinunter

gezogenem Strohdach. Es war vornehmer als jedes andere Haus des Ortes. Aus dem

Schornstein ringelte sich ein Qualmfaden dem blauschwarzen, von zerfetzten

Wolken bedeckten Abendhimmel entgegen. Die Tür öffnete sich, als sie noch

einige Meter davon entfernt waren, und ein weiterer Soldat trat ins Freie. Er

war eleganter gekleidet als die beiden anderen und hielt keine Muskete in der

Hand. In seinen Augen blitzte Erleichterung auf, als er Poppels Arzttasche sah.

»Der Knochenschneider«, rief er. »Endlich.« Dann maß sein Blick

Berninas Gestalt.

»Das ist meine Gehilfin«, erklärte Poppel, bevor eine Frage

gestellt werden konnte.

Mit einem ungeduldigen Kopfnicken wies der Mann ins Haus. »Nichts

wie rein mit Ihnen und Ihrer Gehilfin. Hatten Sie nicht den Befehl, sich so

schnell wie möglich nach Kraubach zu begeben?«

»Das habe ich auch getan«, verteidigte sich Poppel.

Der Mann erwiderte nichts, sondern ging voran ins Haus. Poppel und

Bernina folgten, während die anderen beiden Soldaten draußen verharrten.

Dunkel war es, nach Holz roch es, nach gebratenem Fleisch, das vor

Kurzem in einem der Räume verspeist worden sein musste. Schweres Gebälk stützte

die tiefe Decke. Nach den Anstrengungen der letzten Tage war es für Bernina

trotz ihrer Anspannung nicht unangenehm, in die Wärme eines Hauses schlüpfen zu

können.

An Poppels Schulter vorbei spähte sie in einen finsteren Gang, an

dessen Ende eine geöffnete Zimmertür zu erkennen war. Doch dieser Raum war

nicht das Ziel. Der Soldat führte sie beide eine schmale Treppe hinauf ins

obere Stockwerk. Auch hier der gleiche Geruch, die gleiche spröde Dunkelheit,

ein ähnlicher Gang, wiederum mit einer offen stehenden Tür. Aus dem Raum

dahinter schimmerte Licht, ein Schemen aus Helligkeit, dessen Flackern

offensichtlich von mehreren Kerzen stammte.

Der Soldat stellte sich auf die Schwelle. »Der Arzt ist da.«

»Rein mit ihm«, antwortete eine männliche Stimme.

Sofort machte der Soldat einen Schritt zur

Seite, um Poppel und Bernina vorbeizulassen. Hinter dem Feldarzt betrat Bernina

das Zimmer. Auch hier die tiefe Decke, die klobigen Stützpfeiler, die warme,

abgestandene Luft, der Geruch brennender Kerzen. Das einzige Fenster war von

einer fleckigen, an den Rändern eingerissenen Flagge verdeckt: Auf hellblauem

Grund prangte der schwarze Falke. Eine knisternde Stille schwebte durch den

Raum, der größer war, als Bernina es zunächst angenommen hatte.

Fünf Männer standen beisammen, jeder mit großem Hut und Degen. Auf

den ersten Blick waren sie unzweifelhaft als Offiziere zu erkennen. Sie wandten

sich den beiden Eintretenden zu. In ihrer Mitte öffnete sich eine Schneise für

den Arzt, sodass die Sicht frei wurde auf ein Bett, dessen Kopfende an die

hintere Wand geschoben worden war. Neben dem Bett ein winziger Tisch, auf dem

sich Tücher, Blechtassen, Zinnbecher und ein Kerzenhalter mit fast

heruntergebrannter Kerze befanden. Poppel trat an das Bett heran, während

Bernina wie angewurzelt stehen blieb.

Ihr Blick glitt an der Gestalt des Arztes vorbei, hin zum Bett, zu

dem Mann, der darauf lag, auf dem Rücken, das Kissen unter dem Kopf, die Arme

ihrer Länge nach an den Seiten, sodass die Hände unter der nach unten gezogenen

Decke verschwanden.

Bernina sah auf den Verband, der den Bauch umhüllte, von roten

Flecken durchsetzt. Weiß die Haut des Oberkörpers und der Arme, unter der

bläuliche Adern schimmerten. Sie blickte auf das ebenso weiße Gesicht: Wangen

ohne Leben, geschlossen die farblosen Lippen, geschlossen auch die Augen.

In Bernina war alles eiskalt – so kalt wie in jenem Moment am

Rande des Schlachtfeldes, als sie vom Tod dieses Mannes erfahren hatte, dessen

Leiche hier lag, so eigenartig unwirklich. Bernina verstand nicht, was das

alles sollte. Warum hatte man den Toten hierhergebracht? Was sollte Melchert

Poppel tun?

Alles, was sie wusste, war nur, dass es irgendetwas gab, das sie

mit Jakob von Falkenberg verband. Und dass sie nun niemals dahinterkommen

würde, was das sein konnte. Sie spürte dieses Band, spürte es so unmittelbar

wie vor Kurzem Falkenbergs Hände auf ihren Armen, seinen Mund auf ihrem Mund.

Und dann geschah etwas, das die Kälte in ihr noch eisiger werden

ließ. Wie unter dem Einfluss

Weitere Kostenlose Bücher