![Das Liebesleben der Hyäne]()

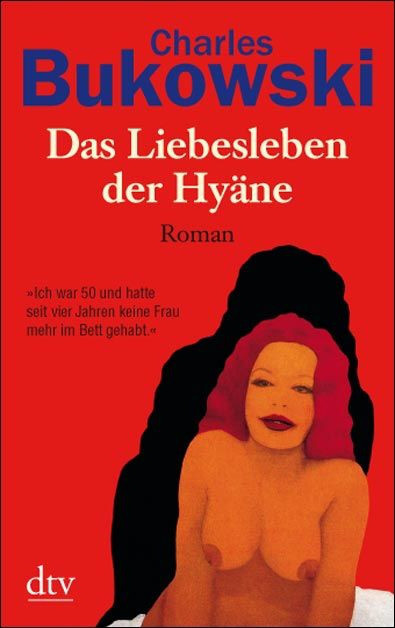

Das Liebesleben der Hyäne

absichtlich verlaufen, weil du sauer warst.«

»Nein, ich hab mich aus Dummheit und Angst verlaufen. Ich bin ein dämlicher Stadtmensch. Ich bin mehr oder weniger ein beschissener Versager, der rein gar nichts drauf hat.«

»Ach Gott«, sagte sie, »meinst du, das weiß ich nicht?«

Sie befreite mich aus den letzten Stacheln, drehte sich um und marschierte mit ihren roten Lockenwicklern los. Ich hinkte hinter ihr her. Ich hatte meine Lydia wieder …

31

Wieder in L. A., und ich hatte noch drei oder vier Tage bis zu einer Lesung in Houston, Texas. Ich fuhr zum Pferderennen, trank mir dort einen an, und auf dem Rückweg blieb ich in einer Bar am Hollywood Boulevard hängen und trank noch einiges mehr. Es war neun oder zehn Uhr abends, als ich nach Hause kam. Ich schickte mich gerade an, barfuß und in Unterhosen das Schlafzimmer zu durchqueren und das Bad anzusteuern, da stolperte ich über das Telefonkabel und schlug mir das eine Bein an der Bettkante an. Die Bettkante war scharf wie eine Messerklinge. Als ich wieder hochkam, stellte ich fest, daß ich eine tiefe Wunde über dem Knöchel hatte. Der Teppich bekam eine Blutspur, während ich ins Badezimmer wankte, und auf den Fliesen dort hinterließ ich rote Fußabdrücke.

Es klopfte an die vordere Tür. Bobby. Ich ließ ihn herein.

»Mein Gott, was ist denn mit dir passiert?«

»Der Tod hat mich am Wickel«, sagte ich. »Ich bin am Verbluten.«

»Mann«, sagte er, »um das Bein solltest du dich aber kümmern …«

Es klopfte wieder. Ich ließ Valerie herein. Sie stieß einen Schrei aus. Ich goß uns allen was zu trinken ein. Das Telefon klingelte. Es war Lydia.

»Lydia, Baby, ich bin am Verbluten!«

»Ist das wieder einer von deinen dramatischen Trips?«

»Nein, ich bin wirklich am Verbluten. Frag Valerie.«

Valerie nahm mir den Hörer aus der Hand. »Es stimmt«, sagte sie. »Er hat ein Loch im Bein. Überall ist Blut, aber er will nichts dagegen tun. Am besten, du kommst gleich mal her …«

Als Lydia zur Tür hereinkam, saß ich in aufgeräumter Stimmung auf der Couch. »Schau her, Lydia – ich bin schon so gut wie tot!« Die Wunde war ziemlich ausgefranst und häßlich. Ich nahm meine Zigarette aus dem Mund und tippte ein bißchen Asche rein.

Lydia rannte los, kam mit einem Fläschchen Perhydrol wieder und goß mir einiges davon in die Wunde. Das war nett. Weißer Schaum quoll aus der Wunde. Es zischte und sprudelte. Lydia goß noch ein bißchen nach.

»Du solltest besser in ein Krankenhaus gehn«, meinte Bobby.

»Ach Scheiße, ich brauch kein Krankenhaus. Das heilt von selber …«

Am nächsten Morgen bot die Wunde einen schauerlichen Anblick. Sie klaffte immer noch weit auseinander und bekam jetzt eine dicke Kruste. Ich besorgte mir aus der nächsten Apotheke weiteres Perhydrol, einige Mullbinden und ein Epsomer Bittersalz. Ich streute das Salz in die Badewanne, ließ Wasser einlaufen und setzte mich rein. Ich überlegte mir, wie es wäre, nur noch ein Bein zu haben. Es hatte einiges für sich: »Henry Chinaski ist ohne Zweifel der größte einbeinige Dichter der Welt …«

Am Nachmittag schaute Bobby vorbei. »Weißt du zufällig, was eine Beinamputation kostet?« fragte ich ihn.

»12000 Dollar«, sagte er.

Als er wieder weg war, rief ich meinen Arzt an. Nach Houston flog ich also mit einem dicken Verband am Bein. Und ich schluckte Antibiotika, um die Entzündung einzudämmen. Mein Arzt hatte erwähnt, daß jeglicher Alkoholgenuß die Wirkung der Antibiotika sofort auf Null bringen würde. Die Lesung war in einem Museum für moderne Kunst. Ich stieg nüchtern auf die Bühne. Nach den ersten paar Gedichten rief jemand aus dem Publikum: »Sie sind ja gar nicht besoffen. Was ist los?«

»Ich bin nicht Henry Chinaski«, sagte ich. »Er konnte nicht kommen. Ich bin sein Bruder Efram.«

Ich las ein weiteres Gedicht, und dann beichtete ich ihnen das mit den Antibiotika. Ich zitierte auch die Hausordnung des Museums: Alkoholverbot. Jemand aus dem Publikum stand auf, kam nach vorn und brachte mir ein Bier. Ich trank es aus und las wieder ein paar. Dann kam noch einer mit einem Bier an. Alsbald floß das Bier in Strömen. Die Gedichte wurden besser.

Anschließend gab es in irgendeinem Lokal ein Essen und eine Party. An meinem Tisch saß mir das absolut schönste Girl gegenüber, das ich je gesehen hatte. Sie sah aus wie eine junge Katherine Hepburn. Sie war etwa 22, und sie war so schön, daß sie geradezu eine Aura hatte. Ich alberte herum und

Weitere Kostenlose Bücher