![Das Prinzip Uli Hoeneß]()

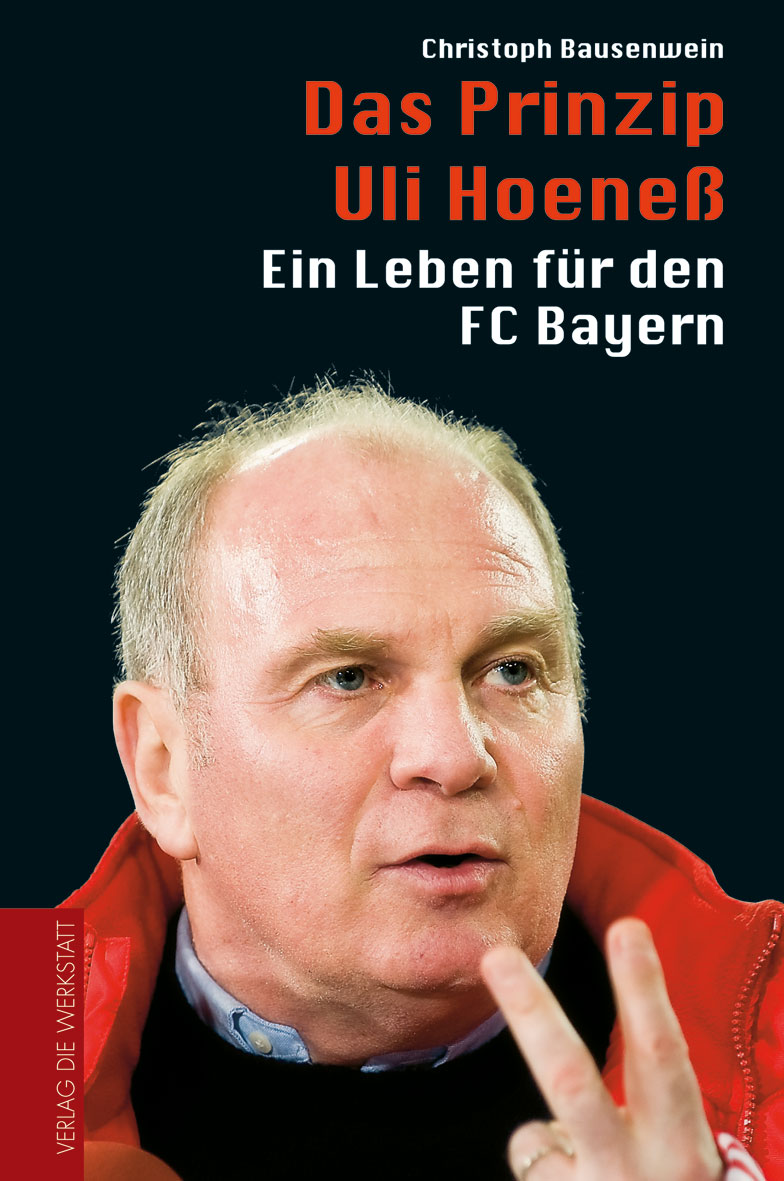

Das Prinzip Uli Hoeneß

Rummenigge-Affäre die Garantiegehälter der Profis zugunsten eines nur über Erfolgsprämien zu erzielenden Verdienstanteils. Vorher, also in der Saison 1984/85, lag der Bruttoverdienst der Bayernspieler zwischen 130.000 bis 300.000 DM, dazu konnten Prämien in einer Höhe von bis zu 150.000 DM erzielt werden. Erfolgsprämien wurden teils vor der Saison ausgehandelt, teils spontan ausgelobt, außerdem gab es »Joker«, mit denen die Mannschaft die Ausschüttung im Fall eines Sieges erhöhen konnte. Uli Hoeneß baute das Prämienprinzip im Lauf der Zeit immer mehr aus, indem er nicht nur den Erfolgs-, sondern auch den leistungsbezogenen Anteil der Spielergehälter hochschraubte. Ein Spitzenspieler, der Ende der neunziger Jahre ein Grundgehalt von 1,5 Mio. DM bezog, konnte seine Einnahmen über die Jahres-Leistungsprämie verdoppeln und dann noch eine weitere Million durch Sieg- und Erfolgsprämien hinzuverdienen. Die Jahres-Leistungsprämie war gestaffelt nach Einsätzen und wurde erst ab 25 Spielen pro Saison in voller Höhe fällig. Wer weniger Einsätze aufwies, bekam entsprechend weniger, bei 21 Einsätzen waren das beispielsweise 80 Prozent: Im Fall einer Gesamtprämie von 1,5 Mio. DM also 300.000 DM weniger. Diese Regelung tat einem Spieler, der nicht genug Leistung brachte, sicher ein wenig weh, gleichwohl enthielt sie immer noch eine gewisse Ziel-Unschärfe: Denn belohnt wurde ja nur die Zahl der Einsätze, nicht aber unmittelbar der Fleiß.

Aber ist etwas mehr oder weniger Geld überhaupt so wichtig im Erziehungsprozess? Das Geld, erkannte Hoeneß im Lauf der Zeit immer deutlicher, konnte nie das alleinige und entscheidende Erziehungsmittel sein. Viel wichtiger war die moralische Haltung, die Verinnerlichung von Werten. Zu Beginn des neuen Jahrtausends verkündete er genau mit dieser Stoßrichtung, dass er sich künftig noch mehr und intensiver der Erziehung der Spieler widmen wolle. »Ich möchte ihre Bindung zum Verein verstärken, damit sie nicht für 500.000 Mark zusätzlich den Klub verlassen. Die Spieler sollen begreifen, dass vier Millionen Mark Gehalt nicht glücklicher machen als drei.« Die Bereitschaft zur Identifikation mit dem Verein und die daraus resultierende Loyalität sei kaum weniger wichtig als die sportliche Qualifikation eines Spielers. Die Spieler müssten bereit sein, Verantwortung für den Verein zu übernehmen; die Söldner-Haltung, dem jeweils lukrativsten Angebot hinterherzurennen, sei für den FC Bayern völlig unannehmbar. Alle sollten, so sein innigster Wunsch, das Bayern-Emblem im Herzen tragen. So wie er selbst, der »Mister Bayern«. Und somit bestand das Kernprinzip seiner Pädagogik gewissermaßen in der Aufforderung an die Spieler, so wie Uli Hoeneß zu werden – oder wenigstens als Hoeneß’ Jünger eine verschworene Schar zu bilden.

Am Herz der Mannschaft

Das »oberste Prinzip« seiner Menschenführung fasste Uli Hoeneß in dem Satz zusammen: »Du kannst von deinen Mitarbeitern alles verlangen, musst aber selbst mit der Fahne vorangehen.« Und so marschierte er denn als Fahnenträger immer vorneweg und lebte das Bayern-Ethos der unbedingten Leistungsbereitschaft vor, das ja nicht nur auf dem Platz zu verwirklichen war. »Jeder muss bei sich selbst anfangen. Das gilt auch für mich.« Wenn 50 Leute ein Autogramm wollten, könne er nicht nach zehn aufhören und eine Ausrede erfinden, meinte er und verlangte in diesem Sinne von den Spielern, ihren ganzen Beruf auf die Fans auszurichten. Profifußballer müssen nicht nur wichtige Fußballspiele gewinnen, sondern darüber hinaus aus Marketing-Gründen zahlreiche weitere Aufgaben erfüllen; sie müssen bei Werbeauftritten des FC Bayern mitwirken, regelmäßig Fanklubs besuchen, wöchentlich zwei- bis dreitausend Autogrammkarten und im Jahr mehrere tausend Fußbälle signieren. Engagement für das Wohl des FC Bayern ist oberstes Gebot, und so muss jeder bei jedem Freundschaftsspiel, sei es noch so unbedeutend, eine dem Ruf des Vereins entsprechende Leistung erbringen. Der Manager selbst fehlte bei keinem Trip in die Provinz, stets war er dabei und vorne dran, um müden Kickern schnelle Beine zu machen. Das alles sei selbstverständlich, meinte er etwa im Sommer 2005, als eine umstrittene Kurzreise nach Japan anstand. »Ich kann die Mannschaft nicht vier Tage nach Japan schicken und gute Reise wünschen.« Diese Reise sei natürlich schon »grenzwertig« gewesen, gab er zu, um sich dann umso mehr darüber zu freuen, wie

Weitere Kostenlose Bücher