![Der Bernstein-Mensch]()

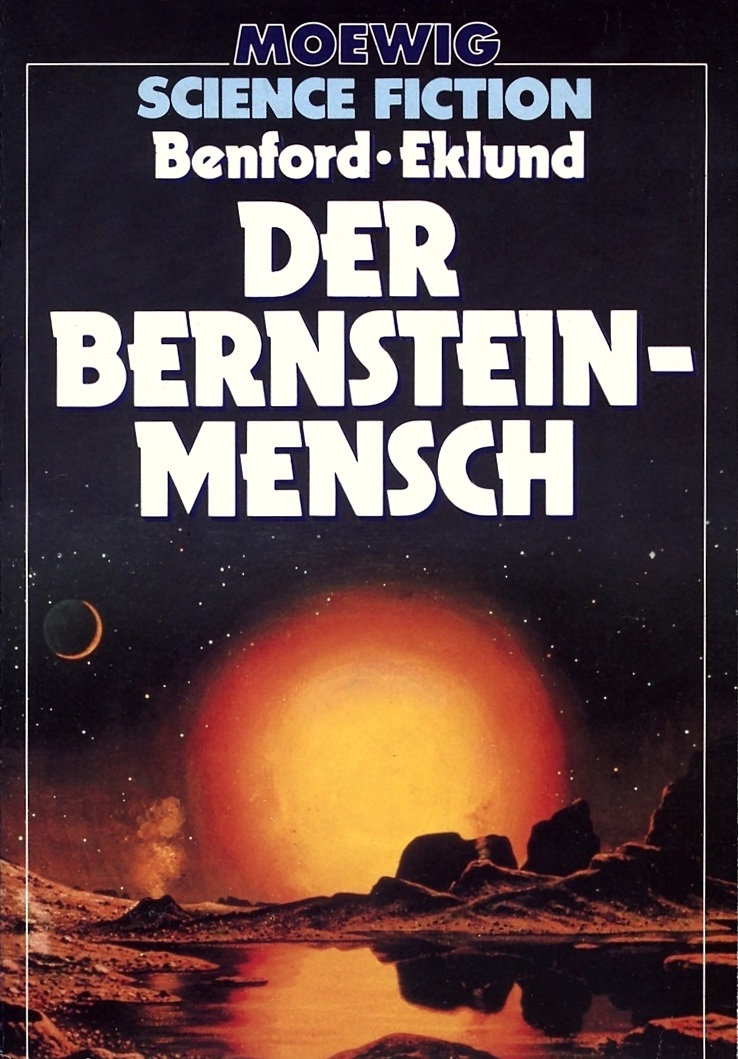

Der Bernstein-Mensch

solche Terminologie zu benutzen, aber die Marsianer (Sporen, Mikroben, Bakterien) waren lebendig.

Reynolds spürte, daß seine relative Jugend den Unterschied bewirkte. Als ihm bewußt wurde, daß sich jenseits der Schranken seiner eigenen Heimat ein physikalisches Universum erstreckte, war die Tatsache der Existenz von Leben auf dem Mars bereits bekannt gewesen. Außerirdisches Leben war somit ein integraler Bestandteil seines Bewußtseins – eine vorgegebene Quantität. Selbst Morgan ließ gelegentlich eine unbegründete Furcht erkennen, einen bitteren Zorn darüber, daß das Leben, das eine der wenigen verbleibenden Eigenschaften zu sein schien, die den Menschen vom Universum abhoben, nicht mehr der Erde allein gehörte. Morgan bestritt dies allerdings. Sie sagte immer, daß die meisten intelligenten Menschen (und viele dumme genauso) sich schon seit Jahrzehnten mit der Einsicht abgefunden hätten, daß sich das Leben nicht auf eine einzige Welt würde beschränken lassen. Aber Reynolds wußte, daß Theorien und Fakten nie ganz das gleiche waren. Die Mehrheit der Erdbevölkerung glaubte, daß ein Gott existierte, aber wenn morgen einer leibhaftig erschiene, würde dieser Glaube in keiner Weise den Schock der physischen Tatsache mildern. Genauso war es mit außerirdischem, mit marsianischem Leben.

Aber Reynolds, geboren zu einer Zeit, da man Gott kannte, akzeptierte außerirdisches Leben nicht nur, er erwartete es sogar. Diese merkwürdigen marsianischen Sporen, die dort existierten und gediehen, wo sie es eigentlich nicht dürften, waren vielleicht nur der Anfang. Es gab noch mehr Welten – Jupiter, Saturn, Titan –, und dann kamen die Sterne. Wenn er so redete, bezichtigte Morgan ihn des Idealismus, aber das Leben war kein Ideal mehr. Das Leben war real.

Er warf die Decken beiseite, die ihn einhüllten, und stand auf. Er rief: „Loretta?“ – laut, damit sie ihn durch den Marswind hindurch hören konnte. Sie antwortete nicht. Ihm wurde kalt. Selbst in der äußersten Intimität des Schutzzeltes war ihm seine Nacktheit unbehaglich. Er tappte vorwärts und stieß mit dem Knie gegen einen Wasserkanister.

„Autsch!“

Er suchte auf dem Boden nach einer Taschenlampe. „Loretta? He, wo bist du?“

Eine plötzliche, kalte Unruhe erfaßte sein Herz. Wahrscheinlich war sie etwas essen gegangen. Seine Finger schlossen sich um den glatten Griff der Lampe. Mit einer kurzen Bewegung ließ er den Strahl aufleuchten und schwenkte das Licht herum.

An der hinteren Wand sah er nichts.

Sie konnte nicht hinausgegangen sein.

Reynolds ließ den Lichtstrahl durch das Zelt gleiten. Er dachte daran, wie Morgan vor dem Sturm jede Nacht allein nach draußen gegangen war, um wie in einem Ritual auf das grüne Leuchtfeuer der Erde zu starren, aber beide Anzüge und ihre Helme lagen säuberlich verpackt in der Kiste auf dem Boden.

Reynolds vollführte eine Drehung um dreihundertsechzig Grad. „Loretta!“ schrie er, sich immer weiter drehend.

Sie war nirgendwo im Zelt.

Als er hastig in den Anzug stieg – zu spät bemerkte er, daß es ihrer war; er enthielt noch schwache Überreste ihres Geruches –, mußte er daran denken, wie sie gewesen war: vierzig Jahre alt, aber immer noch anziehend. Ihr Körper … breit und zu kräftig, mit winzigen Stummelfingern und kleinen, zierlichen Füßen, ausladende Hüften, die Linien von drei Kindern auf ihrem Bauch, schlaffe Brüste.

Sorgfältig stülpte er sich den Blasenhelm über den Kopf.

Er versiegelte die innere Tür der Luftschleuse und wartete ungeduldig darauf, daß die Außentür aufschwang. Der pfeifende Wind würde das Geräusch ihres

Weitere Kostenlose Bücher