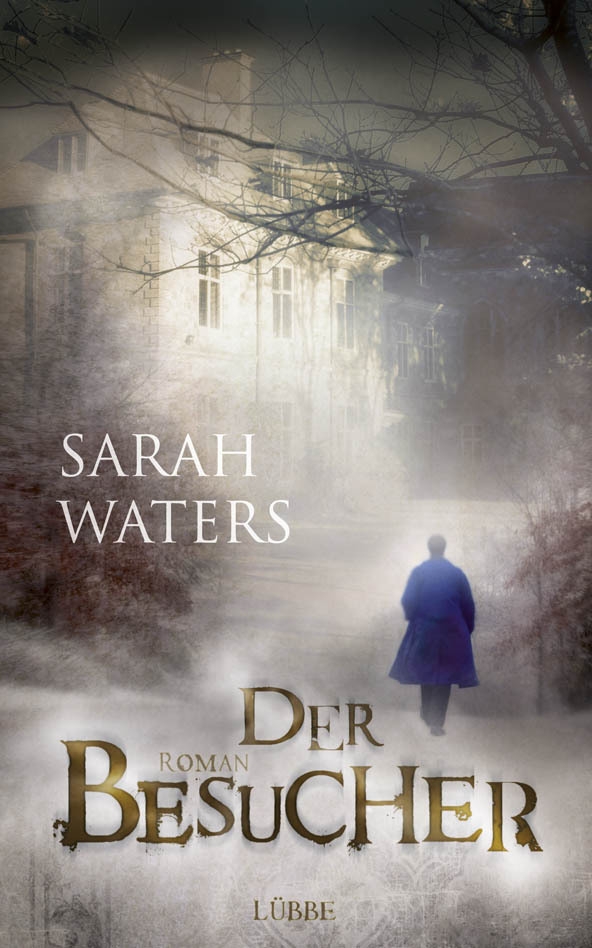

![Der Besucher - Roman]()

Der Besucher - Roman

Dank. Mir geht es bestens. Wirklich. Aber ich hatte mich für ein Stündchen hingelegt, und das ist im Augenblick nicht besonders ratsam, denn jetzt habe ich das Gefühl, als wären meine Lungen voller Schlamm.«

Sie hustete von neuem, diesmal in ihr Taschentuch, dann wischte sie sich die tränenden Augen trocken. Sie trug mehrere Tücher um die Schultern, und auf dem Kopf hatte sie wieder ihre Spitzenmantilla. Sie wirkte blass und zerbrechlich wie eine zarte, reifbedeckte Blume; die Belastungen der letzten Wochen hatten sie altern lassen; der Rauch hatte ihre Lungen geschwächt, und darüber hatte sich eine leichte Bronchitis gelegt. Schon der kurze Weg durch das kalte Haus hatte sie über Gebühr ermüdet. Ihr Husten ließ nach, doch sie war immer noch kurzatmig.

»Wie geht es Ihnen, Herr Doktor?«, erkundigte sie sich. »Hat Caroline Ihnen schon erzählt, dass Dr. Warren sich gemeldet hat?« Kopfschüttelnd presste sie die Lippen aufeinander. »Keine besonders guten Neuigkeiten, fürchte ich.«

»Ja, das tut mir leid.«

Wir unterhielten uns noch eine Weile über Roderick, dann wendete sich das Gespräch dem anderen unerfreulichen Thema zu, das alle beschäftigte: den Bauarbeiten. Doch bald wurde Mrs. Ayres’ Stimme zu heiser, um weiter am Gespräch teilzunehmen, und Caroline und ich redeten allein weiter. Mrs. Ayres hörte uns noch ein paar Minuten zu, bewegte unruhig die Hände im Schoß und schien frustriert über das ihr aufgezwungene Schweigen. Schließlich schlug sie sich die Tücher fester um die Schultern, trat zum Schreibtisch hinüber und suchte in den Papieren herum.

Caroline blickte zu ihr hinüber.

»Was suchst du denn, Mutter?«

Mrs. Ayres musterte einen Umschlag, als habe sie gar nichts gehört. »So viel Quatsch vom Grafschaftsamt!« Ihre Stimme klang wie ein Reibeisen. »Hat die Regierung nicht selbst angekündigt, dass Papier allmählich knapp wird?«

»Ja, ich weiß. Es ist mühsam. Was suchst du denn?«

»Ich suche den letzten Brief von deiner Tante Cissie. Ich würde ihn gern Dr. Faraday zeigen.«

»Ich fürchte, der Brief liegt dort nicht mehr.« Caroline erhob sich. »Ich habe ihn neulich weggeräumt. Komm, setz dich wieder hin, ich bringe ihn dir.« Sie trat zu einem Schrank, holte den Brief aus einem der Fächer und gab ihn ihrer Mutter. Mrs. Ayres ging mit dem Brief in der Hand zurück zu ihrem Sessel, dabei löste sich eines ihrer spanischen Schultertücher und hing mit den Fransen auf den Boden. Sie richtete es umständlich, ehe sie den Brief auseinanderfaltete. Dann stellte sie fest, dass sie ihre Lesebrille verlegt hatte.

»Ach, du gütiger Himmel!«, flüsterte sie und schloss die Augen. »Was denn noch!«

Sie blickte sich suchend um. Caroline und ich beteiligten uns an der Suche.

»Wann hast du sie denn zuletzt gehabt?«, fragte Caroline, während sie ein Kissen anhob.

»Ich hatte sie hier in diesem Zimmer«, erwiderte Mrs. Ayres. »Da bin ich mir ganz sicher. Ich hatte sie in der Hand, als Betty heute Morgen Dr. Warrens Brief gebracht hat. Hast du sie vielleicht weggeräumt?«

»Ich habe sie gar nicht gesehen«, erwiderte Caroline stirnrunzelnd.

»Irgendjemand muss sie wohl weggeräumt haben. Ach, es tut mir leid, Herr Doktor, dass wir Sie nun auch noch damit langweilen müssen.«

Wir suchten bestimmt fünf Minuten lang das ganze Zimmer gründlich ab, sortierten Papiere hin und her, öffneten Schubladen und schauten unter die Sessel, jedoch ohne Erfolg. Schließlich läutete Caroline nach Betty und schickte das Mädchen ins Obergeschoss, um dort nach der Brille zu suchen – auch wenn ihre Mutter die ganze Zeit protestierte, dass der Gang dorthin sinnlos sei, da sie sich sehr gut erinnern könne, wo sie die Brille das letzte Mal gehabt hätte – und das sei hier im kleinen Salon gewesen.

Gleich darauf kam Betty wieder herunter; sie hatte die Brille auf einem Kissen in Mrs. Ayres’ Bett gefunden und reichte sie ihr fast entschuldigend.

Mrs. Ayres starrte die Brille einen Moment lang fassungslos an, dann nahm sie sie dem Mädchen aus der Hand und schüttelte verärgert den Kopf.

»So ist das, wenn man alt wird, Betty!«, meinte sie.

Caroline lachte, doch ihr Lachen klang ein wenig gezwungen. »Sei doch nicht albern, Mutter!«

»Nein, wirklich. Es sollte mich nicht wundern, wenn ich eines Tages genauso ende wie Großtante Dodo, die Tante meines Vaters. Sie hat ihre Sachen so oft verlegt, dass einer ihrer Söhne ihr schließlich einen kleinen indischen Affen

Weitere Kostenlose Bücher