![Der Derwisch und der Tod]()

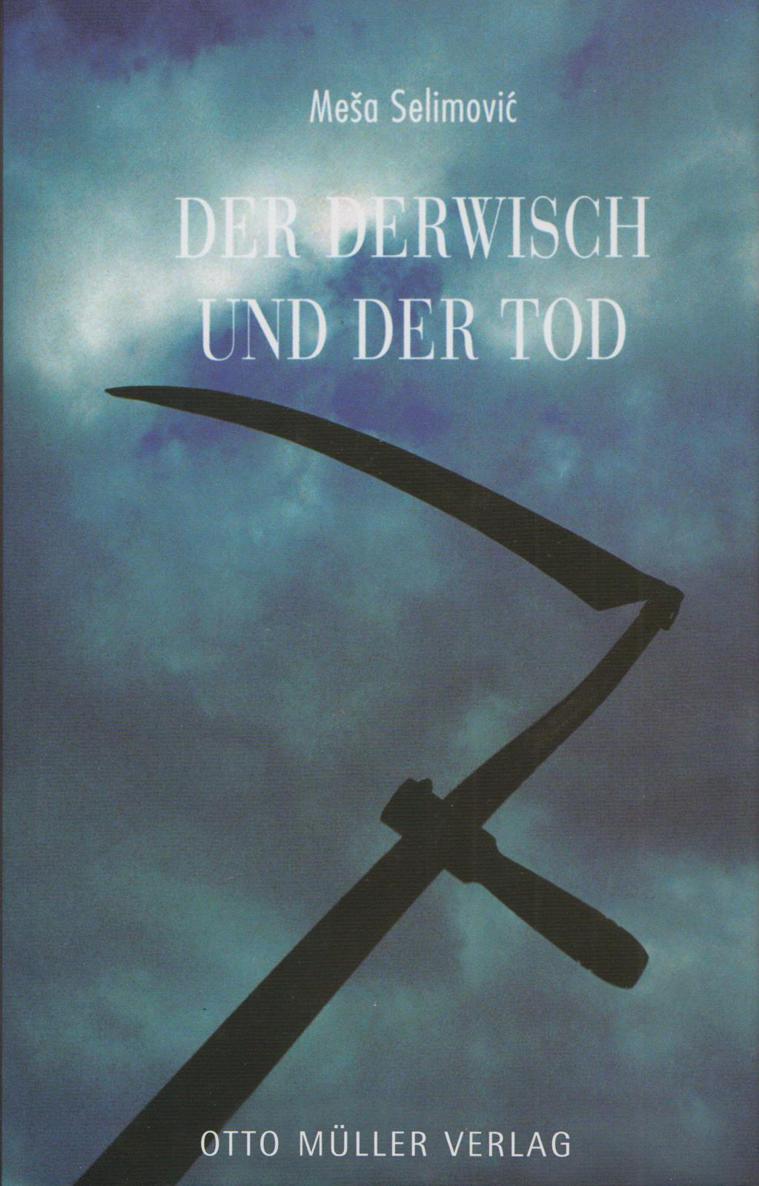

Der Derwisch und der Tod

nichts anging, da

wallte Zorn in mir auf, als hätte meine Unruhe endlich etwas gefunden, woran

sie sich festhalten konnte, die ersehnte Gelegenheit, sich auszutoben. Ich bin

Derwisch, Scheich einer Tekieh, und irgendein Sejman darf mich nicht so empfangen,

die Hand an der Pistole. Wenigstens der Kleider wegen, die ich trage, hätte er

es nicht tun dürfen. Ich war ernsthaft gekränkt, und später sagte ich mir, daß

wir uns für die Furcht doch rächen, wo wir eben können. Seine Frage war grob

gewesen, sie hatte geltend gemacht, wie mächtig und wichtig er sei, hatte mich

als ganz unbedeutend erscheinen lassen, mir

gezeigt, daß auch der Orden, dem ich angehöre, keine Achtung einflößt. Doch all

das konnte mir nicht als Vorwand zum Weggehen dienen. Hätte er gesagt, der

Muselim sei nicht im Hause oder empfange heute nicht, so wäre ich ihm dankbar

gewesen und erleichtert davongezogen.

„Ich bin der Scheich der

Mewlewi-Tekieh", sagte ich leise, meinen Ärger beschwichtigend. „Ich muß

den Muselim sprechen."

Der Wächter sah mich ruhig an, nicht

im mindesten von meinen Worten verwirrt, er blieb mißtrauisch, kränkend achtlos

gegenüber dem, was ich gesagt hatte. Ich erschrak vor dieser wölfischen Ruhe,

es kam mir vor, als könne er, ohne Freude und ohne Zorn, seine Waffe

hervorziehen und mich töten. Oder mich zum Muselim vorlassen. Er war es, der

gestern abend meinen Flüchtling gejagt, der meinen Bruder in die Festung

gebracht hatte, ihnen gegenüber war er schuldig. Sie aber waren schuldig vor

mir, ihretwegen befand ich mich an diesem Ort.

Ohne Eile, ohne noch etwas von mir

zu erwarten, ein Schimpfwort oder eine Bitte, rief er einen anderen Wächter

heran, aus dem Korridor, und sagte ihm, ein Derwisch wolle zum Muselim. Ich

empörte mich nicht gegen diese Entpersönlichung, vielleicht war es so besser.

Der Muselim würde jetzt nicht mich abweisen, sondern einen namenlosen Derwisch.

Wir warteten darauf, daß die

Bestellung ihren Weg durch die Korridore nehme und daß die Antwort eintreffe.

Der Wächter stellte sich wieder an seinen Platz, sah mich nicht an, hielt die

Hand an der Pistole, es kümmerte ihn nicht, ob man mich empfangen oder abweisen

würde, sein schwarzes mageres Gesicht spiegelte die unerschütterliche

Rücksichtslosigkeit, mit der ihn dieser Ort nährte.

Während ich wartete, bereute ich,

daß ich mich darauf versteift hatte, dieses Hindernis – in den Glauben, es sei

unbedeutend – zu überschreiten, schließlich trat mir in ihm bereits der Muselim

entgegen, sein verlängerter Arm. Jetzt konnte ich nicht mehr fort, selber hatte

ich mich an diesen Ort gebannt, hatte mich in eine Lage gebracht, da mich

andere hineinführen oder zurückweisen würden. Ich wußte nicht, was schlimmer

wäre. Meine Absicht war es gewesen, den Muselim aufzusuchen, ich kannte ihn,

und mich mit ihm, gleichsam beiläufig, über meinen Bruder zu unterhalten. Jetzt

war das nicht mehr möglich, ich hatte eine ganze Kette von Menschen in

Bewegung gebracht, hatte verlangt, daß mich der Muselim empfange, es konnte

kein beiläufiges Gespräch mehr geben, es würde Gewicht und Bedeutung haben. Das

Eingeständnis der Feigheit aber wäre es, wenn ich mit halber Stimme und

untertänig spräche. Ich sagte mir, es wäre gut, sowohl Würde als auch Vorsicht

zu wahren. Dreistigkeit würde mir nicht helfen, sie fehlte mir auch, Unterwürfigkeit

würde mich kränken, obgleich ich sie in allen Adern fühlte.

Besser wäre es, er wiese mich ab,

ich war verwirrt und unvorbereitet, umsonst versuchte ich mir zu überlegen, was

ich sagen würde, umsonst ver suchte ich, mir den Gesichtsausdruck vorzustellen,

den ich ins Zimmer tragen sollte, nichts sah ich als die verkrampften Züge

eines aufgeregten Menschen, der nicht einmal wußte, was ihn zu diesem Schritt

bewogen hatte – die Liebe zum Bruder, die Angst um sich selbst, die Rücksicht

gegenüber dem Vater? – und der bangte, als täte er etwas Verbotenes, als

stellte er alles in Frage. Was stellte ich in Frage? Ich wußte es nicht, darum

sage ich ja: alles.

Man forderte mich auf, einzutreten.

Der Muselim stand am Fenster, er

blickte auf die Feuersbrunst. Als er sich umwandte, sah ich, er war zerstreut,

in seinem Blick sah ich mich nicht gespiegelt, er schien mich nicht zu kennen.

Nicht im mindesten kam mir dieses unbewegte Gesicht entgegen.

Einen Augenblick lang, während ich

in seine abweisenden Augen blickte, die darauf warteten, über mich zu urteilen,

fühlte ich mich

Weitere Kostenlose Bücher