![Der Fluch Des Bierzauberers]()

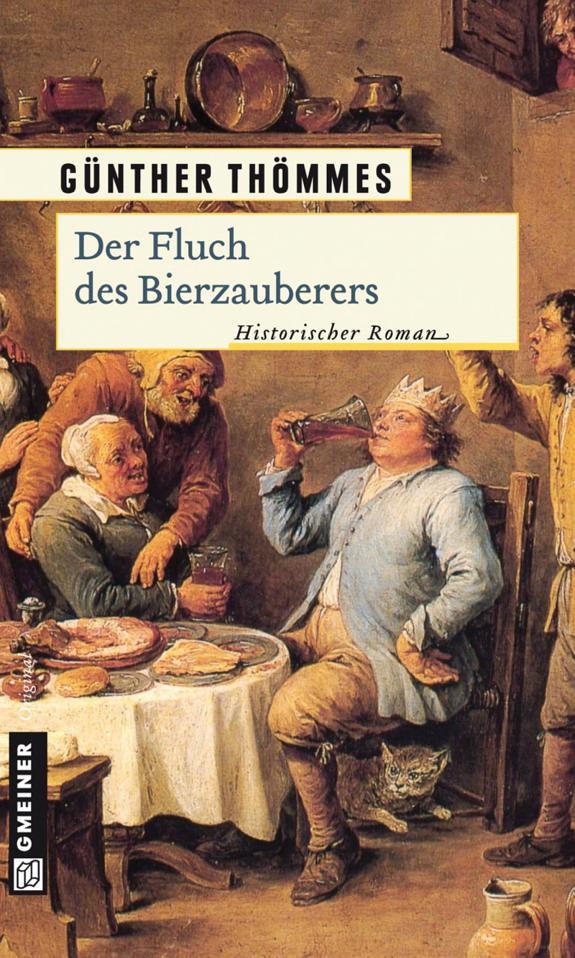

Der Fluch Des Bierzauberers

in Preußen. Allerdings mit der Folge, dass sich viele Städte gegenüber dem Land abschotteten und den Handel erschwerten. Zu spät hatten die Städte erkannt, dass die Akzise ständig stieg, die Armen mehr belastete als die Reichen und somit letzten Endes ein goldenes Halsband war, das sie zu erwürgen drohte. Der Adel hingegen behielt die stets gleich bleibende Kontribution, die er so ungehindert ans einfache Landvolk weitergeben konnte.

Seine eigene Residenz Berlin mit ihren fünfzehntausend Einwohnern und etwa zweihundertfünfzig Brauhäusern hatte der Große Kurfürst mit einer verdoppelten Biersteuer auf alle eingeführten Biere abgesichert.

Mehr als einhundert Jahre später: Der Dichter

Es war Frühling in Dresden im Jahr 1809. Aber nicht jeder empfand Frühlingsgefühle. »Nein, nein, nein! Niemals. So nicht!« Zornig und enttäuscht fegte Heinrich von Kleist in seiner Dresdener Wohnung die leeren Blätter vom Tisch. Um ein Haar hätte sich auch das Tintenfass mit der Feder darin auf den Weg nach unten gemacht, wo es sicher zerbrochen wäre. Nur eine schnelle Reaktion von Kleists rechter Hand verhinderte Schlimmeres. Draußen zog ein Unwetter auf, dunkle Wolken färbten den Himmel schwarz, so passte es gut zur Gemütslage des berühmten Dramatikers.

Die Idee, die er seit einigen Wochen mit sich herumtrug, sie wollte sich einfach nicht in sinnvolle, kraftvolle Zeilen zwängen lassen. Seine Krankheit – eine des Gemüts, die ihm kein Arzt genau erklären konnte – tat ein Übriges dazu, dass sich der übersensible junge Mann von Anfang Dreißig am Rande der Verzweiflung bewegte.

Seine Oberlippe erzitterte, bei ihm immer untrügliches Zeichen eines drohenden Zusammenbruchs.

Ein Werk wollte er schreiben, so brillant, dass es als Fanal für die Bewegung der Romantiker gelten sollte. Und gleichzeitig sollte es eine Abrechnung, eine längst überfällige Kritik am schier übermächtigen Napoleon sein. Und der mit ihm einhergehenden Welle der Vernunft, die in krassem Gegensatz zur empfindsamen Seele der deutschen Romantiker stand.

Heinrich von Kleist goss sich aus dem bereitstehenden Krug ein Glas Wein ein, setzte sich und atmete tief durch, um seine Emotionen wieder unter Kontrolle zu bekommen. Den allseits beliebten Kaffee hatte ihm sein Arzt aufgrund seiner rätselhaften Krankheit verboten. Bis zum Nachmittag trank er also heiße Schokolade, dann ging er zum Wein über. Seiner Schreibblockade half dies jedoch nicht auf die Sprünge. Vielleicht würde der bevorstehende Umzug nach Berlin Besserung bringen.

Heinrich von Kleist hatte sich nicht getäuscht. Der Ortswechsel in die preußische Metropole setzte verlorengegangene Ideen wieder frei. Hier sah er auch das Bild wieder. Ein Bild, das als Sieger aus einem Wettbewerb hervorgegangen war, den die Preußische Akademie der schönen Künste einige Jahre zuvor ausgeschrieben hatte. Das Bild sollte den Ruhm der Hohenzollern preisen, Sieger wurde der Maler Carl Kretschmar. Nur, mit der Aussage des Gemäldes ›Die Schlacht bei Fehrbellin‹ war von Kleist nicht einverstanden. Der zerknirscht vor dem ›Großen Kurfürsten‹ stehende Prinz von Homburg war sein Held, nicht der zu Preisende vom Stamme der Hohenzollern. Nicht der, historisch falsch dargestellt, weil völlig gichtfreie, Preußenfürst und seine viel gepriesene preußische Pflichterfüllung entsprachen von Kleists Ideal, sondern Herz und Gefühl des Prinzen. Er kannte auch die entsprechenden Geschichten dazu, die mittlerweile, weit über einhundert Jahre nach der Schlacht, längst Anekdotenstatus erreicht hatten. Der König Friedrich II. von Preußen hatte 1751 höchstselbst von dieser Schlacht berichtet. Und auch ein Herr Krause, Feldprediger der preußischen Infanterie, hatte in einem ›Lesebuch für Freunde der Geschichte‹ den Verlauf der Schlacht geschildert. Endlich hatte er seine beiden Gegensätze gefunden. Hier der romantisch veranlagte Prinz von Homburg – ein wenig wie er selbst –, dort der napoleonisch denkende Vernunftmensch in Gestalt des ›Großen Kurfürsten‹. Natürlich durfte er den Kurfürsten nicht zu drastisch darstellen, schließlich wollte von Kleist sein Stück, wenn es denn fertig sein würde, auch aufgeführt sehen. Nun, da er Personen und Handlung zu seiner Idee gefunden hatte, ging ihm das Schreiben schnell von der Hand. Zuerst gab er dem Helden sogar noch einen zweiten Namen hinzu: ›Friedrich‹ allein, das war zu banal, der Name zu häufig

Weitere Kostenlose Bücher