![Der Fluch Des Bierzauberers]()

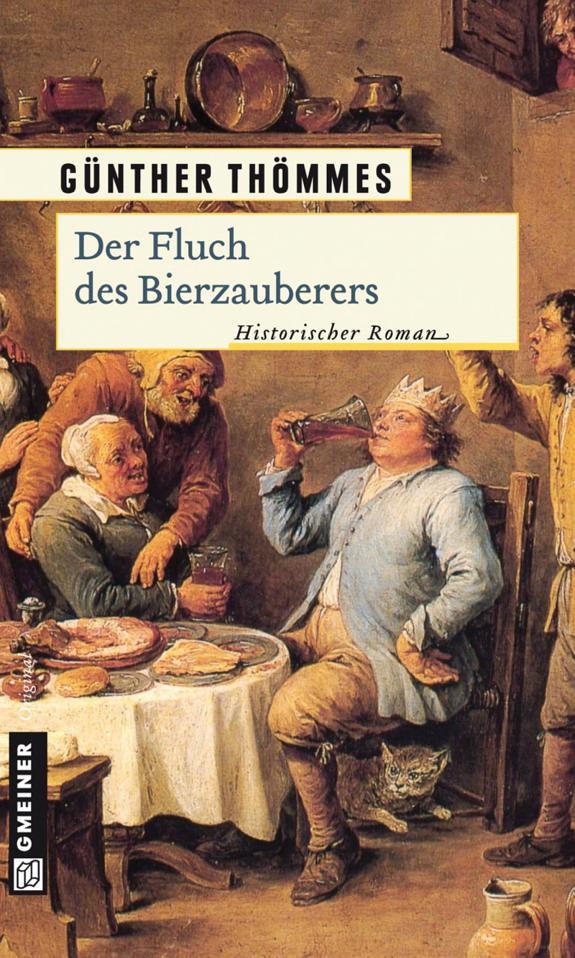

Der Fluch Des Bierzauberers

ihre Väter in Bitburg beigebracht hatten: Nachdem das Malz auf hölzernen Horden getrocknet worden war – dazu wurde bestes Buchen- oder Birkenholz verbrannt –, wurde es geschrotet und in einen großen Holzbottich eingemaischt, in dem sich bereits heißes Wasser befand. Die Maische wurde kräftig gerührt, dann die Würze mit Stroh von den Trebern getrennt und in ein untergestelltes Fass abgezogen. Dieses Fass wurde in den Würzekessel ausgeleert – das einzige größere metallene Gefäß im Brauhaus, unter dem schon ein kräftiges Feuer brannte. Anschließend wurde ein Teil der Treber aus dem Maischbottich hinzugefügt, das Ganze im Kessel aufgekocht, zurück in den Maischbottich gegeben, wieder durch Stroh gefiltert und der Vorgang bis zu dreimal wiederholt. Dann wurde eine Weile gewartet, bis alles verzuckert war. Der ganze, mühsame Vorgang dauerte sechs Stunden.

»Nach dreimaligem Maischen könnt Ihr sicher sein, dass alles Gute, der Extrakt des Malzes, in der Bierwürze drin ist«, erklärte ihnen der Brauer Matthes, der bei ihrer Ankunft im Brauhaus gearbeitet hatte und kurz darauf ebenfalls auf Wanderschaft ging. Auch der Hopfen wurde anders gegeben. Matthes, der das Brauen auf böhmische Art von seinem Vorgänger gelernt hatte, nahm dazu eine kleine Menge Bierwürze und verkochte den Hopfen damit. Dann wurde dieser Absud mit der gesamten Würzmenge verrührt. Ulrich fühlte sich dabei an die Art erinnert, wie sein Vater den Extrakt aus Quassiaholz angesetzt hatte. Nach dem Kühlen auf dem Kühlschiff wurde die Hefe dazugegeben und die Würze vergoren. Nach spätestens fünf Tagen war das Bier fertig zum Ausschank.

Matthes konnte nach einigen Wochen getrost davonziehen. »Bei Euch ist das Steinische Brauhaus in guten Händen«, salutierte er zum Abschied.

Bereits im November beratschlagten Ulrich und Johann, ob sie nicht vielleicht für immer in Südböhmen bleiben wollten.

»Es ist ein herrliches Fleckchen Erde«, sagte Ulrich. »Freundliche Leute. Friedlich und die Wälder voller Tiere. Hier müssen wir weder hungern noch frieren.«

Johann stimmte zwar zu, dennoch wünschte er sich in seine Heimat Bitburg zurück. Und eine unbestimmte Sehnsucht befiel ihn.

Dann erkrankte die Gräfin. Urplötzlich und schwer. Ein großes Rätsel, denn kein Arzt konnte Abhilfe schaffen. Sie litt an starken Schmerzen und Angstzuständen, war voll innerer Unruhe, wurde zunehmend schwächer und blutarm, und nicht nur aufgrund der verordneten Aderlässe. Nachdem die Ärzte keine Heilmethode fanden, setzte Theodora ihre Hoffnung auf die berühmtesten Alchimisten und Okkultisten, die, gefragt oder ungefragt, ihren Rat anboten. Sie versuchte, sich mit Tabak zu kurieren. Eine spiritistische Sitzung folgte der nächsten. Allesamt fruchtlose Versuche, die bösen Kräfte fortzujagen, die in ihr wohnten. Am häufigsten verlangte sie nach Dr. Paul von Hintroff, dem Leibarzt des Kaisers und Leiter zahlreicher Untersuchungskommissionen für Vampir-Erscheinungen. Nicht nur sie, auch die meisten Ärzte glaubten fest an die Ansteckungsgefahr durch Vampire. Und ausgezehrt, blutleer und verwirrt, wie die Gräfin war, schien sie ein Präzedenzfall zu sein. Die Gerüchte über die Vampirprinzessin wurden bösartiger. Das Volk begann, sich zu fürchten. Theodora bestellte zahlreiche wundersame Medikamente, wie Krebsaugen, Walrat und sogar geriebenes Einhorn. Die Sage von der schlaflosen Fürstin, die nur in der Nacht lebt, verließ Steinisch und ging auf die Reise durch Böhmen und darüber hinaus.

Schließlich fühlte Theodora sich dem Tod so nah, dass sie nach Wien reiste. Kurz nach der Ankunft in ihrer Wiener Residenz Anfang Mai 1648 verstarb sie. Was nun geschah, war so ungewöhnlich und bei einer adligen Person noch nie dagewesen, weshalb es ausführlich dokumentiert wurde. Bereits neun Stunden nach Theodoras Tod wurde sie obduziert. Die besten Ärzte des Reichs öffneten ihren Leib und verfassten einen ausführlichen Bericht über den Zustand der Toten. Das Herz wurde entfernt und im Darm ein Tumor von der Größe eines Kindskopfes gefunden. Dennoch wurde keine Todesursache erwähnt. Die ungewöhnliche Obduktion kostete dreitausend Gulden, was ein gutes ärztliches Jahressalär darstellte. Nur zwei Gründe hätten ein solch exorbitantes Honorar gerechtfertigt: zum einen könnte die Summen als Schweigegeld gedient haben, zum anderen könnte es eine Extraprämie darstellen, da der großen Gefahr, sich von einem

Weitere Kostenlose Bücher