![Der Glanz des Mondes]()

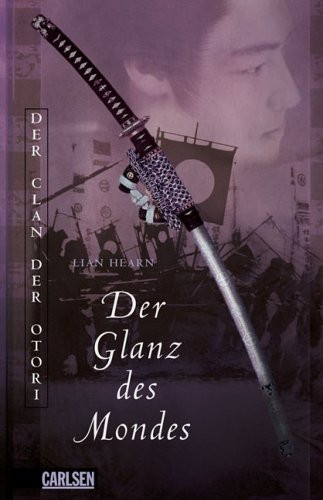

Der Glanz des Mondes

haben«, sagte ich.

Zum ersten Mal huschte ein Lächeln über sein Gesicht. »Seine Lordschaft werden es vielleicht bereuen, sobald Sie in Oshima an Land gehen.«

Ich stand auf und begann mich zu entfernen. Doch ich war kaum zehn Schritte weit gekommen, als er nach mir rief: »Sir! Lord Otori!«

Als ich mich umwandte, rannte er auf mich zu, das Kind tappte hinter ihm her, immer noch am Fisch saugend. »Sie werden also töten?«, fragte er verlegen.

»Ja«, sagte ich. »Ich habe getötet und ich werde es wieder tun, auch wenn mir dafür die Verdammnis droht.«

»Möge Er Gnade mit Ihnen haben«, flüsterte der Mann.

Flammend rot ging die Sonne unter und warf lange Schatten über den schwarzen Kies. Seevögel stießen ihre kreischenden Klagelaute aus wie verlorene Seelen. Mit schweren Seufzern zerrten und sogen die Wellen an den Steinen.

Die Gebäude des Schreins waren am Verrotten, das Holz verfaulte, von Flechten überwuchert, unter den moosbewachsenen Bäumen, die sich unter dem Druck der winterlichen Nordwinde grotesk verformt hatten. An jenem Abend aber regte sich keine Brise, es war schwül und still und das Seufzen der Wellen erwiderten schrillende Zikaden und sirrende Moskitos. Wir ließen die Pferde in dem verwilderten Garten grasen und aus den Teichen trinken. Sie enthielten keine Fische mehr; alle waren schon vor langer Zeit verspeist worden. Ein einsamer Frosch quakte verloren vor sich hin und von Zeit zu Zeit waren Eulenschreie zu hören.

Jiro machte ein Feuer mit grünem Holz, um die Insekten fern zu halten, und wir aßen ein wenig von unserem Proviant, kleine Rationen, weil wir in dieser Gegend offensichtlich nichts Essbares auftreiben würden.

Ich ließ die Männer, die uns begleiteten, als Erste schlafen; wir würden sie um Mitternacht wecken. Eine Weile hörte ich sie noch flüstern, dann wurden ihre Atemzüge ruhig und gleichmäßig.

»Und wenn dieser Mann heute Nacht nicht auftaucht, was dann?«, fragte Makoto.

»Ich denke, er wird schon kommen«, erwiderte ich.

Jiro saß schweigend am Feuer, mit nickendem Kopf, während er versuchte gegen den Schlaf anzukämpfen.

»Leg dich schlafen«, befahl Makoto ihm, und nachdem der Junge, wie in seinem Alter typisch, binnen kürzester Zeit eingeschlafen war, fragte er mich leise: »Was hast du dem Fischer gesagt, um ihn gefügig zu machen?«

»Ich habe seinem Kind zu essen gegeben«, erwiderte ich. »Manchmal reicht das schon.«

»Es war mehr als nur das. Er hörte dir zu, als würdet ihr dieselbe Sprache sprechen.«

Ich zuckte mit den Achseln. »Nun, wir werden sehen, ob der besagte Mann auch wirklich auftaucht.«

»Es ist dasselbe wie mit dem Ausgestoßenen«, sagte Makoto. »Er wagt es, sich dir zu nähern, als hätte er irgendwelche Ansprüche gegen dich, und spricht fast so mit dir, als wäre er deiner ebenbürtig. Ich wollte ihn für seine Unverschämtheit am Fluss töten, aber du hast ihm zugehört und er dir.«

»Jo-An hat mir auf dem Weg nach Terayama das Leben gerettet.«

»Du kennst sogar seinen Namen«, fuhr Makoto fort. »Mein ganzes Leben lang habe ich keinen einzigen Ausgestoßenen mit Namen gekannt.«

Meine Augen brannten vom Qualm des Feuers. Ich erwiderte nichts. Ich hatte Makoto nie davon erzählt, dass ich bei den Verborgenen zur Welt gekommen und von ihnen erzogen worden war. Außer mit Kaede hatte ich mit niemandem darüber gesprochen. Die Verborgenen hatten mich gelehrt, dies nicht zu tun, und vielleicht war das die einzige ihrer Regeln, die ich noch befolgte.

»Du hast von deinem Vater erzählt«, sagte Makoto. »Ich weiß, dass er Blut vom Stamm und von den Otori in sich trug. Aber deine Mutter erwähnst du nie. Wer war sie?«

»Sie war eine Bäuerin aus Mino. Ein kleines Dorf in den Bergen jenseits von Inuyama, fast an den Grenzen der Drei Länder. Niemand hat je davon gehört. Vielleicht habe ich deswegen einen so starken Hang zu Ausgestoßenen und Fischern.«

Ich gab mir Mühe, unbekümmert zu klingen. Ich wollte nicht an meine Mutter denken. Ich hatte mich so sehr von meinem Leben mit ihr entfernt und von den Lehren, mit denen ich aufgewachsen war, dass mich der Gedanke an meine Mutter beklommen machte. Ich war nicht nur der Einzige meiner Familie, der das Massaker überlebt hatte, sondern ich glaubte auch nicht mehr an die Überzeugungen, für die sie gestorben waren. Inzwischen hatte ich andere Ziele - sehr viel dringendere Angelegenheiten.

»War? Sie lebt also nicht mehr?«

In dem stillen verwilderten

Weitere Kostenlose Bücher