![Der Krieg hat kein weibliches Gesicht (German Edition)]()

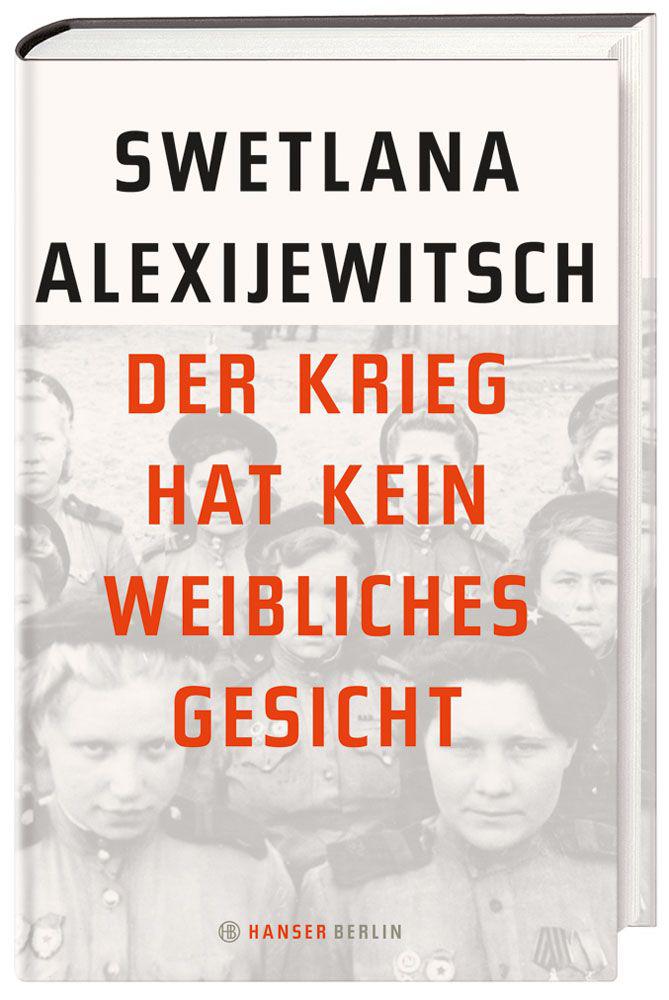

Der Krieg hat kein weibliches Gesicht (German Edition)

drei Kinder und unser kleiner Hund, der fraß gekochte Melde. Sie haben die Melde gekocht, sie selber gegessen und auch dem Hund davon gegeben. Und er hat das gefressen ... Vor dem Krieg gab es bei uns viele Nachtigallen, aber nach dem Krieg waren zwei Jahre keine zu hören, die ganze Erde war ja um und um gepflügt. Erst im dritten Jahr waren wieder Nachtigallen da. Wo mochten sie gewesen sein? Das weiß keiner. An ihre alten Brutplätze kamen sie nach drei Jahren zurück. Als die Menschen die Häuser wieder aufgebaut hatten, da kamen auch die Nachtigallen ...«

»Immer, wenn ich Feldblumen pflücke, muss ich an den Krieg denken. Damals haben wir keine Blumen gepflückt ...«

»Das war nicht ich ...«

Was bleibt am meisten in Erinnerung?

In Erinnerung bleibt die leise, oft erstaunte Stimme. Der Mensch staunt über sich selbst, darüber, was er erlebt hat. Die Vergangenheit ist vorbei, aber der Mensch ist noch da. Auch ich werde zur Augenzeugin. Zur Augenzeugin dessen, woran Menschen sich erinnern und wie sie das tun, worüber sie sprechen wollen und was sie versuchen zu vergessen oder in den hintersten Winkel der Erinnerung zu verbannen. Abzuschotten. Wie sie verzweifelt nach Worten suchen ...

In Moskau traf ich am Tag des Sieges auch Olga Omeltschenko. Alle anderen trugen Frühlingskleider, helle Kopftücher, sie dagegen Militäruniform und Barett. Sie war groß und kräftig. Sie redete nicht und weinte nicht. Sie schwieg die ganze Zeit. Aber irgendwie seltsam, als redete sie mit sich selbst. Sie brauchte niemanden.

Wir machten uns bekannt, und anschließend besuchte ich sie in Polozk.

Vor mir wurde eine weitere Seite des Krieges aufgeblättert, neben der jede Fantasie verblasst.

Olga Jakowlewna Omeltschenko , Sanitätsinstrukteurin einer Schützenkompanie:

»Meine Mutter ... Sie wollte, dass ich mit ihr in die Evakuierung gehe, sie wusste, dass ich unbedingt an die Front wollte, und band mich an dem Fuhrwerk fest, auf dem unsere Sachen waren. Aber ich band mich heimlich los und lief weg, die Leine noch am Arm ... Mamas Talisman ...

Alle fuhren weg. Flüchteten. Wohin? Unterwegs traf ich auf eine Gruppe Mädchen. Eine von ihnen sagte: ›Meine Mama wohnt hier in der Nähe, gehen wir zu mir.‹ Wir kamen in der Nacht an, klopften. Ihre Mutter machte auf, sah uns an, wir waren ganz verdreckt und abgerissen, und befahl: ›Bleibt draußen stehen.‹ Wir blieben stehen. Sie brachte riesige gusseiserne Töpfe, zog uns aus. Wir wuschen uns den Kopf mit Asche (Seife gab es nicht) und krochen auf den Ofen, und ich schlief fest ein. Am Morgen kochte die Mutter des Mädchens Kohlsuppe und buk Brot aus Sägespänen und Kartoffeln. Wie uns dieses Brot schmeckte und wie süß uns diese Kohlsuppe vorkam! Wir blieben vier Tage dort, und sie päppelte uns auf. Gab uns immer nur ein bisschen, aus Angst, wir würden uns überessen und sterben. Am fünften Tag sagte sie zu uns: ›Geht jetzt.‹ Davor hatte die Nachbarin sie besucht, wir saßen auf dem Ofen. Die Mutter machte uns ein Zeichen, dass wir still sein sollten. Wir rührten uns nicht. Nicht einmal den Nachbarn erzählte sie, dass ihre Tochter zu Hause war, alle wussten, dass ihre Tochter an der Front war. Das Mädchen war ihre Einzige, doch sie hatte kein Mitleid mit ihrer Tochter, sie konnte ihr die Schande nicht verzeihen, dass sie zurückgekommen war.

In der Nacht weckte sie uns und gab uns Bündel mit Wegzehrung. Sie umarmte uns und sagte: ›Geht jetzt.‹«

»Und sie hat nicht einmal versucht, ihre Tochter zurückzuhalten?«

»Nein, sie hat sie geküsst und gesagt: ›Vater kämpft, geh du auch kämpfen.‹

Unterwegs erzählte mir das Mädchen dann, sie sei Krankenschwester und in eine Umzingelung geraten ...

Lange verschlug es mich mal hierhin, mal dorthin, schließlich kam ich nach Tambow und fand Arbeit im Lazarett. Im Lazarett war es gut, ich nahm nach dem langen Hungern zu, wurde richtig mollig. Als ich dann sechzehn wurde, hieß es, nun könne ich wie alle Krankenschwestern und Ärzte auch Blut spenden. Von da an spendete ich jeden Monat Blut. Im Lazarett wurden ständig Hunderte von Litern gebraucht, es reichte nie. Ich spendete gleich fünfhundert Kubik, einen halben Liter Blut zweimal im Monat. Dafür bekam ich eine Blutspenderration: ein Kilo Zucker, ein Kilo Grieß, ein Kilo Wurst – damit ich wieder zu Kräften kam. Ich hatte mich mit der Pflegerin Tante Njura angefreundet, sie hatte sieben Kinder, und ihr Mann war gleich zu Kriegsbeginn

Weitere Kostenlose Bücher