![Der lange Weg zur Freiheit]()

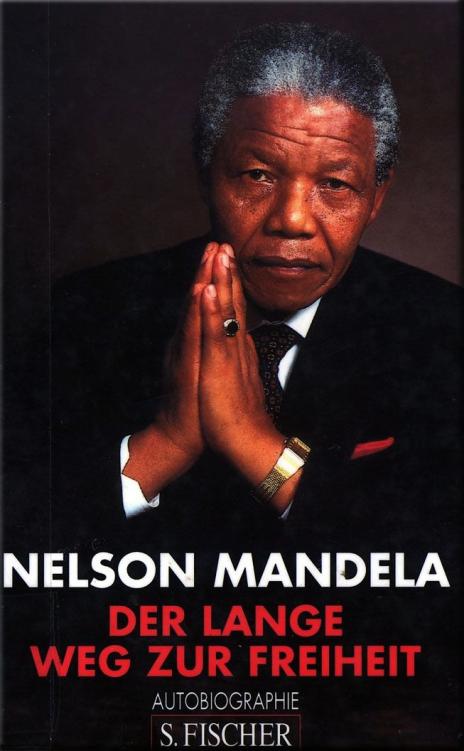

Der lange Weg zur Freiheit

zustande. Der Kalk selbst, der weiche, verkalkte Überrest von Seemuscheln und Korallen, liegt eingeschlossen in Schichten von Fels, die man mit der Spitzhacke durchbrechen muß, um anschließend die Kalksubstanz mit einer Schaufel herausholen zu können. Dies war viel anstrengender als die Arbeit auf dem Hof, und nach den ersten Tagen im Steinbruch schliefen wir nach unserer Mahlzeit um 16 Uhr 30 sofort ein. Am nächsten Morgen erwachten wir mit schmerzenden Gliedern und noch immer müde.

Die Behörden erklärten niemals, warum sie uns statt im Gefängnishof im Steinbruch arbeiten ließen. Vielleicht brauchten sie einfach mehr Kalk für die Straßen auf der Insel. Aber wenn wir später über diese Verlegung diskutierten, so waren wir doch der Meinung, auf diese Weise hätten die Behörden nur versucht, Disziplin durchzusetzen und uns zu verstehen zu geben, daß wir uns nicht von gewöhnlichen Gefangenen unterschieden, die auch im Steinbruch auf der Insel arbeiteten, und daß wir für unsere Verbrechen genauso zu zahlen hätten wie die anderen. Es war ein Versuch, uns den Lebensmut zu nehmen.

Doch jene ersten Wochen im Steinbruch hatten auf uns die gegenteilige Wirkung. Obwohl unsere Hände blutig und voller Blasen waren, fühlten wir uns gestärkt. Mir war es viel lieber, draußen in der Natur zu sein, Gras und Bäume sehen zu können, die über uns durch die Luft jagenden Vögel zu beobachten, den vom Meer her wehenden Wind zu spüren. Es war ein gutes Gefühl, alle seine Muskeln zu gebrauchen, mit der Sonne auf dem Rücken, und es bot schlichte Befriedigung, Steine und Kalk aufzuhäufen.

Nach wenigen Tagen verzichteten wir auf den Lastwagen und gingen zu Fuß zum Steinbruch, und auch dies war ein Mittel der Belebung. Während unseres 20 Minuten dauernden Marschs zum Steinbruch bekamen wir ein besseres Gefühl für die Insel und konnten uns das dichte Gestrüpp und die hohen Bäume anschauen, die unsere Heimaterde bedeckten, konnten die Eukalyptusblüten riechen, entdeckten gelegentlich einen Springbock oder ein in der Ferne grasendes Kudu. Manche Männer hielten den Marsch zwar für eine Strapaze – ich nie.

Obwohl unsere Steinbrucharbeit uns zeigen sollte, daß wir nicht anders waren als andere Gefangene, behandelten uns die Behörden wie Leprakranke, die früher einmal auf der Insel gelebt hatten. Manchmal sahen wir eine Gruppe von gewöhnlichen Gefangenen, die am Straßenrand arbeiteten, und dann befahlen ihre Aufseher, sich ins Gebüsch zu verziehen, damit sie uns nicht zu Gesicht bekämen, wenn wir vorübermarschierten. Als könne sich unser bloßer Anblick auf ihre Disziplin auswirken. Mitunter erkannten wir aus den Augenwinkeln, wie ein Gefangener seine Faust zum ANC-Gruß hob.

Unweit des Kalksteinbruchs gabelte sich die Landstraße, und die gewöhnlichen Gefangenen bogen zum Felssteinbruch ab. Diese Kreuzung sollte ein wichtiger Kommunikationsort zwischen uns und anderen Gefangenen werden. An der Straßengabelung konnten wir im Gestrüpp eine kleine weiße Hütte sehen, wo Robert Sobuwke wohnte. Das Haus war vor Jahren für einen schwarzen Aufseher gebaut worden, und jetzt lebte Sobuwke darin. Es war ein winziges Grundstück, ungepflegt und überwuchert, und man hätte nicht einmal wissen können, daß dort jemand wohnte, hätte davor nicht eine Wache gestanden.

Sobuwkes Strafe war an sich 1963 zu Ende gegangen, doch nach der sogenannten Sobuwke-Klausel des General Law Amendment Act von 1963 konnte der Justizminister politische Gefangene ohne Anklage unbefristet in Haft halten. Genau das geschah mit Bob. Sechs Jahre lang führte Sobuwke eine Art halbes Leben auf der Insel; er war ein freier Mann, dem man die Freiheit vorenthielt. Manchmal konnten wir einen Blick auf ihn in seinem Garten erhaschen, aber das war auch alles.

Wenn wir morgens ankamen, holten wir aus einem Zinkschuppen oben auf dem Steinbruch unsere Spitzhacken, Schaufeln, Hämmer und Schubkarren. Dann verteilten wir uns auf dem Grund des Steinbruchs, jeweils in Gruppen zu drei oder vier. Aufseher mit automatischen Waffen standen auf eigens errichteten Plattformen und beobachteten uns. Unter uns gingen unbewaffnete Wärter auf und ab und trieben uns zu härterer Arbeit an. »Gaan aan! Gaan aan!« (»Macht schon! Macht schon!«) brüllten sie, als wären wir Ochsen.

Gegen elf, wenn die Sonne hoch am Himmel stand, wurden wir allmählich müde. Um diese Zeit war ich bereits in Schweiß gebadet. Die Aufseher trieben uns

Weitere Kostenlose Bücher