![Der lange Weg zur Freiheit]()

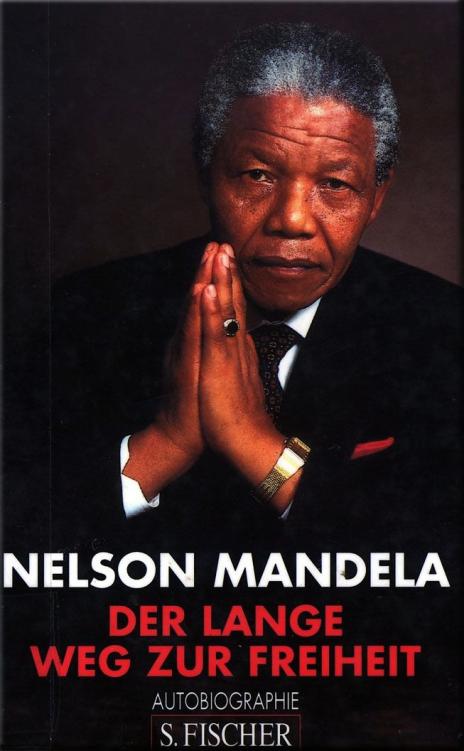

Der lange Weg zur Freiheit

einfach, mit einem Vater zusammenzutreffen, der sie eigentlich nie kennengelernt hatte und der sie nur aus der Entfernung lieben konnte, ein Vater, der nicht ihr, sondern dem Volk zu gehören schien. Irgendwo tief in ihrem Inneren muß sie Widerwillen und Ärger für diesen Vater gehegt haben, der während ihrer ganzen Kinder- und Jugendzeit abwesend war. Ich sah sofort, daß sie eine starke, hitzige junge Frau war, ganz ähnlich wie ihre Mutter im gleichen Alter. Ich wußte, daß sie sich unbehaglich fühlen mußte, und tat mein möglichstes, um die Atmosphäre aufzuheitern. Als sie ankam, fragte ich sie: »Hast du schon meine Ehrengarde kennengelernt?«, und dabei zeigte ich auf die Wärter, die mir überallhin folgten. Ich stellte Fragen über ihr Leben, ihre Schulausbildung und ihre Freunde, und dann versuchte ich, sie mit in jene alten Tage zu nehmen, an die sie sich kaum erinnern konnte. Ich erzählte ihr von dem, was mir im Gedächtnis geblieben war – von den Sonntagvormittagen, wenn ich sie zu Hause oft auf den Knien wiegte, während Mama in der Küche den Braten zubereitete. Mir fielen kleine Vorfälle und Abenteuer in Orlando ein, aus der Zeit, als sie noch ein Baby war, und ich erzählte ihr, daß sie als Säugling kaum einmal geschrien hatte. Durch die Glasscheibe konnte ich sehen, daß sie die Tränen zurückhalten mußte, während ich sprach.

Der Besuch hatte nur einen einzigen traurigen Unterton: Von Winnie erfuhr ich, daß Bram Fischer kurz nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis an Krebs gestorben war. Brams Tod bewegte mich zutiefst. Zwar hatte die Regierung auf seinem Körper keine Fingerabdrücke hinterlassen, aber die umbarmherzige Quälerei des Staates ließ jene letzte Krankheit ausbrechen, die ihn viel zu früh dahinraffte. Die Verfolgung ging noch über den Tod hinaus: Nach seiner Einäscherung wurde die Asche beschlagnahmt.

Bram war ein Purist, und nach dem Rivonia-Prozeß kam er zu dem Schluß, er könne dem Kampf am besten dienen, wenn er in den Untergrund ging und sich außerhalb der Gesetze stellte. Es belastete ihn, daß die Leute, die er vor Gericht vertreten hatte, ins Gefängnis mußten, während er selbst in Freiheit blieb. Während des Prozesses riet ich Bram von diesem Kurs ab; ich wies darauf hin, er könne dem Kampf am besten im Gerichtssaal dienen, denn dort konnten die Leute sehen, wie dieser Afrikander, Sohn eines Vorsitzenden Richters, sich für die Rechte der Machtlosen einsetzte. Aber er konnte andere nicht leiden sehen, während er selbst frei war. Wie ein General, der an der Front Seite an Seite mit seinen Soldaten kämpft, wollte Bram nicht andere um ein Opfer bitten, das er selbst nicht zu bringen bereit war.

Als Bram gegen Kaution freigelassen wurde, ging er in den Untergrund; 1965 wurde er gefaßt und wegen Konspiration und geplanter Sabotage zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich hatte versucht, ihm ins Gefängnis zu schreiben, aber die Vorschriften verboten den Briefwechsel zwischen Gefangenen. Nachdem man bei ihm Krebs festgestellt hatte, ließ sich die Regierung von einer Zeitungskampagne beeinflussen, in der aus humanitären Gründen seine Freilassung gefordert wurde. Aber schon wenige Wochen, nachdem die Behörden ihn, immer noch unter Hausarrest, in das Haus seines Bruders in Bloemfontein entlassen hatten, starb er.

Bram Fischer, der Enkel des Premierministers der Orange River Colony, hatte in vielerlei Hinsicht das größte aller Opfer gebracht. Gleichgültig, was ich in meinem Einsatz für die Freiheit erleiden mußte – immer bezog ich Kraft aus der Tatsache, daß ich mit meinem eigenen Volk und für seine Interessen kämpfte. Bram dagegen war ein freier Mann, der gegen sein eigenes Volk stritt, um für andere die Freiheit zu schaffen.

Einen Monat nach diesem Besuch erhielt ich eine Nachricht von Winnie, die Behörden hätten ihren neuen Besuchsantrag abgelehnt, und zwar mit der absurden Begründung, ich wolle sie nicht sehen. Sofort vereinbarte ich ein Treffen mit Lieutenant Prins, dem damaligen Gefängnisleiter, um meinen Protest anzubringen.

Prins war nicht gerade das, was man als kultiviert bezeichnen würde. Als ich bei ihm war, erklärte ich ihm die Angelegenheit ruhig und ohne Empfindlichkeiten, aber ich erklärte, ich könne die gegenwärtige Situation nicht hinnehmen und man müsse meiner Frau die Besuchserlaubnis erteilen.

Prins hörte offenbar gar nicht zu, und als ich geendet hatte, sagte er: »Ach, Mandela, Ihrer Frau geht es

Weitere Kostenlose Bücher