![Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci]()

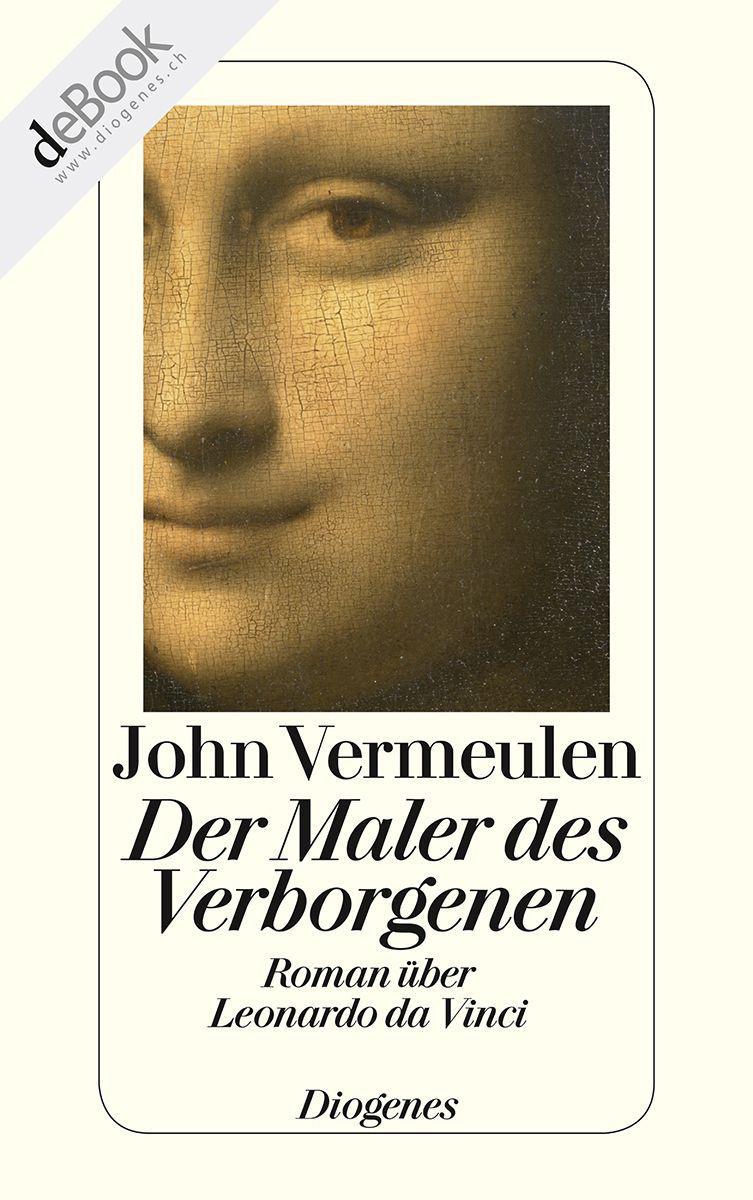

Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci

hören, wie Ambrogio die Luft anhielt, aber Casati nickte nur mürrisch. »Ich lasse das mit in den Vertrag aufnehmen.« Er klingelte mit einem Glöckchen, das neben seinem Stuhl auf einem Beistelltisch stand, und erhob sich, schwer auf seinen Stock gestützt. »Antonio wird Sie hinausführen.« Er wartete nicht, bis der Diener erschienen war, sondern humpelte grußlos davon.

In die Corte Vecchia zurückgekehrt, holte Leonardo gleich den Karton mit der neuen Version der Felsgrottenmadonna hervor, an dem er in den schlimmen Monaten der Pest hin und wieder gearbeitet hatte. Er war fast fertig.

19

Über Italien brachen unruhige Zeiten herein, da die Franzosen Gebietsansprüche geltend machten, und in Mailand sorgte der stetig wachsende Machthunger des nun zum Herzog ernannten Ludovico Sforza für zusätzlichen Unfrieden und Groll. Man murrte, dass er sich das Herzogtum mit der Mitgift in Höhe einer halben Million Golddukaten erkauft habe, mit der er dem einflussreichen König Maximilian die Heirat mit seiner Nichte schmackhaft gemacht habe. Dass er also Steuergelder dafür aufgewandt habe, die von Mailänder Bürgern stammten. Doch wer zu laut protestierte oder es wagte, unbequeme Fragen zu äußern, wanderte auf Nimmerwiedersehen in den Kerker oder wurde ohne Pardon öffentlich gerichtet. Hinter vorgehaltener Hand wurde Il Moro nun nicht mehr nur Machtgier nachgesagt, sondern obendrein eine sadistische Neigung.

Leonardo nahm das alles relativ ungerührt hin. Er hatte sich längst von der Illusion verabschiedet, dass der Mensch grundsätzlich gut sei. Von Einzelnen abgesehen, bei denen er sich zumindest noch im Zweifel war, hielt er die überwiegende Mehrheit der Menschen für kleingeistig, ichbezogen und gewalttätig. Und das galt womöglich in verstärktem Maße für die weltlichen und sonstigen Führer, denen sie anhingen. Aber sosehr ihn der Lauf der Dinge auch gelegentlich erbitterte, war er doch pragmatisch genug, seine Sympathien für die machtlosen Opponenten der Obrigkeit für sich zu behalten. Er erfreute sich nach wie vor der unschätzbaren Gunst des Hofes, und er wollte gerne, dass es auch dabei blieb. Selbst als Il Moro ihn beauftragte, illustrierte Wahlsprüche für ihn zu entwerfen, die seinem Machterhalt förderlich sein sollten, fiel es Leonardo nicht ein, das abzulehnen, sowenig er auch mit dem Herzen dabei war. Er war sich über seine politische Ohnmacht nur allzu sehr im Klaren. Selbst wenn alle Künstler Mailands an einem Strang gezogen hätten, hätten sie nichts gegen den Hof ausrichten können. Allenfalls hätte es sie den eigenen Kopf gekostet. Also tat Leonardo, was ihm aufgetragen wurde, und richtete sein Augenmerk vor allem darauf, dass man ihm beizeiten seinen Judaslohn hinwarf, wie er die Honorare, die er vom Hof bekam, nun insgeheim nannte.

Als Il Moro den französischen Truppen auf ihrem Zug gegen Neapel freien Durchmarsch durch Mailand gewährte, schaute Leonardo nicht von seiner Arbeit auf. Die Franzosen seien Verbündete gegen seinen Feind, den König von Neapel, hatte Ludovico Sforza ihm erklärt. Und dass er es nur begrüßen könne, wenn die französische Krone ihren Anspruch auf Neapel mit Waffengewalt geltend machen wolle.

Leonardo enthielt sich eines Kommentars, ließ aber vorsorglich alle Zugänge zur Corte Vecchia mit schweren Schlössern versehen. Soldaten, gleich welcher Nationalität, waren genau solche notorischen Diebe, wie es den Zigeunern nachgesagt wurde, die Il Moro nach anhaltenden Klagen der Mailänder Bürgerschaft schließlich aus der Stadt verbannt hatte. Vor allem Soldaten, die nicht beizeiten ihren Sold ausbezahlt bekamen, und das war meistens der Fall.

Als der Herzog von Ferrara, Ercole d’Este, der Schwiegervater von Ludovico Sforza, von dessen Kungelei mit den Franzosen erfuhr, eilte er sofort nach Mailand, um Ludovico die Flausen auszutreiben. Doch der ließ sich nicht beirren, denn aus Angst vor einem Krieg scharten sich die Mailänder inzwischen wieder hinter ihren Führer – ein uralter Instinkt. Und diesen Vorteil wollte er sich nicht nehmen lassen. Also besänftigte er seinen Schwiegervater mit dem Geschenk von einhundertfünfzigtausend Pfund Bronze zum Guss von drei Kanonen – ebender Bronze, die für das Reiterstandbild zu Ehren seines Vaters bestimmt gewesen war.

Als Leonardo davon erfuhr, schloss er sich in seinem Arbeitszimmer in der Corte Vecchia ein, um sich in einem langen Brief an Il Moro endlich von der Seele zu schreiben, was er

Weitere Kostenlose Bücher