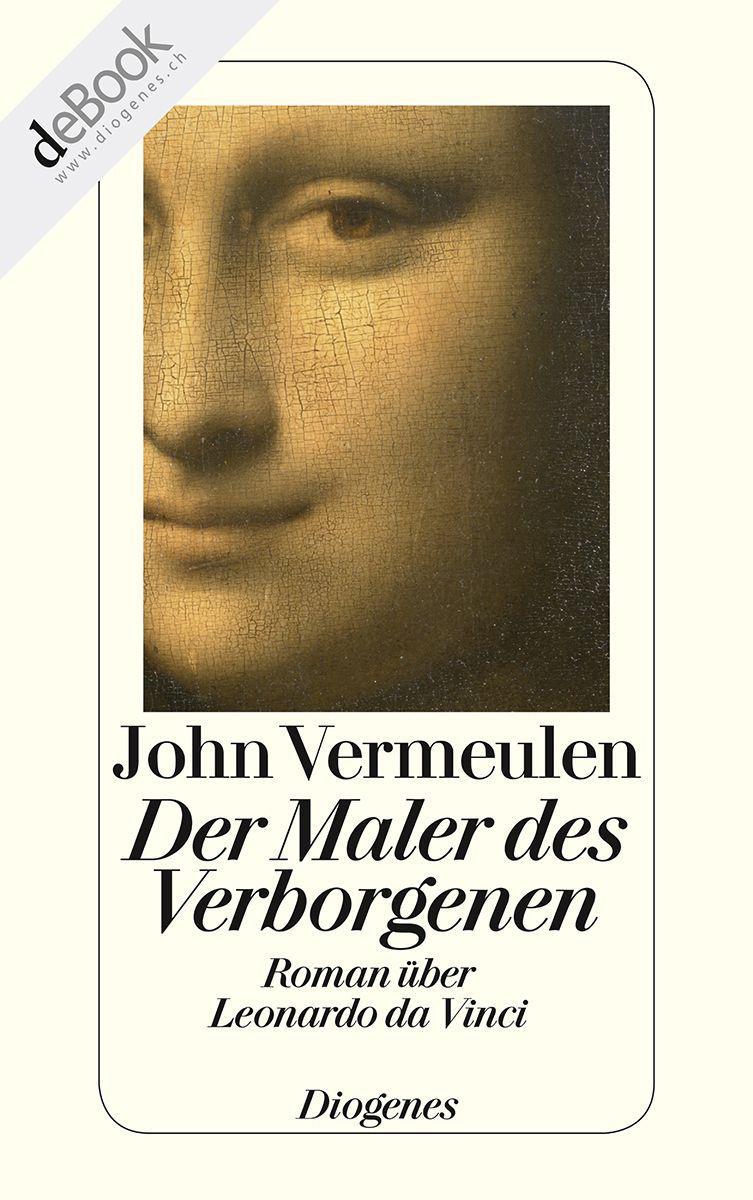

![Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci]()

Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci

»Warum kann ich nicht…«

Er verstummte abrupt, als ein Reiter am Zaun hielt. Ein Kurier, wie Leonardo seiner Kleidung entnahm. Das verhieß meist nichts Gutes. Widerwillig ging er zu dem Mann hinüber, der geduldig wartete, als er Leonardo kommen sah.

Der Kurier hatte keinen Brief bei sich. »Eine mündliche Nachricht von Herzog Sforza«, verkündete er. »Sie werden ersucht, in den Palast zu kommen, jetzt sofort.«

»Kannst du mir sagen, worum es geht?«

»Es hat vermutlich mit dem Tod Ihrer Hoheit, Herzogin Beatrice zu tun.«

Leonardo sah den Kurier bestürzt an. Seit er Beatrice d’Este porträtiert hatte, war er ihr nur noch selten begegnet. Hin und wieder einmal, flüchtig, auf Festen bei Hofe. »Beatrice, tot?«

Der Kurier nickte ausdruckslos. Es war nun einmal seine Aufgabe, Nachrichten zu überbringen, seien es gute oder schlechte. »Sie starb im Kindbett, habe ich gehört.« Er ließ sein Pferd wenden. »In seiner jetzigen Stimmung würde ich den Herzog nicht unnötig warten lassen«, warnte er noch, bevor er davongaloppierte.

Beatrice konnte nicht viel älter als zwanzig gewesen sein, so Leonardos Schätzung. Eine tatkräftige, fröhliche, mädchenhafte junge Frau.

Der Tod ist noch viel schwerer zu erfassen als der Flug eines Vogels, dachte er. Wie frustrierend musste es für einen Arzt sein, Tag für Tag gegen einen Feind zu kämpfen, der nicht zu besiegen war. Aber wenn man jeden Toten gleich aufschnitte, um zu untersuchen, was entzweigegangen ist, vielleicht könnte man dann früher oder später…

Leonardo verbannte diesen allzu prosaischen und gefühllosen Gedanken. Ein analytischer Geist beschritt gelegentlich unschöne, ja unmenschliche Wege.

Er ging in den Stall, um sein Pferd zu holen.

Aus einigen Schritten Entfernung blickte Leonardo auf das starre weiße Gesicht Beatrice d’Estes, die in einem der größeren Räume des Schlosses aufgebahrt lag, einem jener Räume, in denen sie einst ausgelassen Feste gefeiert hatte. Die jetzt herrschende getragene Stille spottete geradezu Beatrices heiterer Natur.

Eine gewisse Scheu hinderte Leonardo daran, näher zu treten, und das hatte nichts mit dem Bediensteten zu tun, der ihn von der Tür aus argwöhnisch beäugte. Er hatte einfach das Empfinden, dass es in Beatrices Sinne sei, wenn er ein wenig Abstand hielt, aus Respekt, da sie sich nicht mehr wehren konnte.

Seltsamerweise fand er sie jetzt schöner als zu ihren Lebzeiten. Sie besaß jetzt etwas von der zeitlosen Erhabenheit einer Statue. Das war es wohl, was ihn ansprach. An die Stelle ihrer Leichtlebigkeit war ein wie in weißen Marmor gemeißelter Ausdruck ewiger Ruhe getreten.

Leonardo hörte jemanden hinter sich und drehte sich um. Eine in blaue Seide gekleidete junge Frau war eingetreten, die seinen Blick erwiderte, ohne die Augen niederzuschlagen. Sie hatte unverkennbar Ähnlichkeit mit der Herzogin, doch um ihren Mund lag ein verbissener Zug. Er erinnerte sich, dass er sie schon einmal gesehen hatte. Bei irgendeinem Anlass im Schloss.

»Marchesa Isabella d’Este«, stellte die Frau sich selbst vor, als Leonardo nicht aufhörte, sie anzustarren.

Er nickte erleichtert. Beatrices Schwester, jetzt wusste er es wieder. Isabella d’Este, Markgräfin von Mantua. »Mein Beileid, Gräfin. Ach ja, mein Name ist…«

»Meister Leonardo da Vinci, mein Gedächtnis ist offenbar besser als das Ihre.«

Eine Entgegnung darauf blieb Leonardo erspart, da in diesem Augenblick der Herzog erschien.

»Sie starb, wie sie gelebt hat«, sagte Ludovico Sforza ohne jede Einleitung. »Bei einem Ball, wo sie trotz ihrer schon weit gediehenen Schwangerschaft herumsprang wie ein junges Füllen. Ein unverantwortlicher Leichtsinn, der ihr zum Verhängnis geworden ist.«

Leonardo sah ihn an: »Mein Beileid, Exzellenz.«

Der Herzog nickte nur, die Augen auf die Tote gerichtet. Seine Schwägerin ignorierte er. In seinem dunklen Gesicht war nicht zu lesen, was in ihm vorging. Es schien fast, als betrachte er eine Fremde.

»Sie ist nur einundzwanzig Jahre alt geworden. Vielleicht ist ein früher Tod zwangsläufig, wenn man so intensiv lebt. Aber sie war eine angenehme Begleiterin.« Auch seine Stimme drückte nicht viel aus, doch er rieb sich fortwährend die rechte Augenbraue, ein Tick, den Leonardo noch nie bei ihm bemerkt hatte.

Sforza winkte ihm: »Komm, ich möchte kurz mit dir reden.«

Leonardo folgte dem Herzog in einen Salon, wo dieser zunächst zwei Lakaien verscheuchte, bevor er verkündete:

Weitere Kostenlose Bücher