![Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci]()

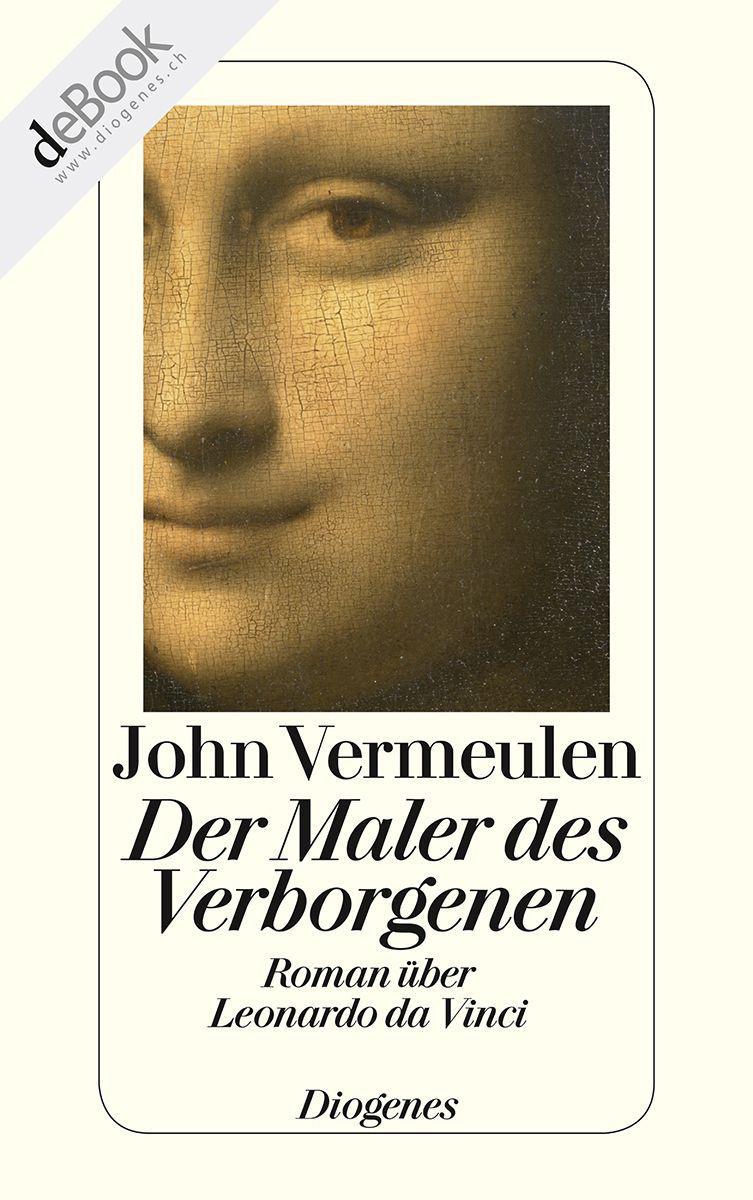

Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci

keine Reaktion Leonardos ab. »Eventuell könnten Sie in meinen Diensten diverse öffentliche Arbeiten leiten. Und falls Sie eine Werkstatt und Hilfskräfte benötigen, lässt sich das mit Sicherheit einrichten.« Er warf einen Blick durch die hohen Fenster. »Die Zeit fliegt dahin, ich muss leider zu einem Termin eilen.« Er erhob sich indes nur zaudernd. »Ich hoffe, nächstens ein tiefer schürfendes Gespräch mit Ihnen führen zu können, Meister da Vinci.« Er verbeugte sich. »Ich werde etwas mit Seiner Heiligkeit absprechen. Bis bald.«

»Das ist der unmilitärischste Truppenführer, den ich je erlebt habe«, bemerkte Leonardo, als Giuliano de’ Medici gegangen war.

Lisa nickte. »Giuliano fühlt sich auf seinem Posten auch fehl am Platze, er würde lieber etwas ganz anderes tun. Ich schätze, sein Bruder wird schon etwas für ihn finden.«

»Jetzt, da ich ihn gesehen habe, beginne ich zu verstehen, warum es dir nichts auszumachen scheint, Giulianos Gesellschafterin zu spielen.«

Lisa bedachte ihn mit einem spöttischen Lächeln. »Gib dich nur keinen Illusionen hin, Leonardo. Sein wenig männliches Auftreten täuscht.«

Leonardo hatte nicht einmal im Entferntesten in diese Richtung gedacht. Auch auf dem Gebiet hatte er keine Ambitionen mehr, wie er feststellen musste. Rasch kippte er seinen Wein hinunter, um die erneut aufkommende Wehmut zu betäuben.

Papst Leo X. bestellte in der Tat ein Porträt von einer jungen Frau, die er hartnäckig seine »kleine Cousine« nannte. Sie hieß Ottavia und war noch ein halbes Kind. Mit ihrer Zerbrechlichkeit glich sie einem Porzellanpüppchen. Offenbar liebte Seine Heiligkeit Gegensätze, denn er selbst war groß und füllig und sein blasses Gesicht aufgedunsen. Seine rote Amtskleidung nahm sich dazu nicht eben vorteilhaft aus.

Auf der persönlichen Ebene gestaltete sich Leonardos Verhältnis zu Leo X. weit weniger erfreulich als zu dessen Bruder Giuliano. Es schien, als spüre oder durchschaue der Papst Leonardos tief verwurzeltes Misstrauen gegen den Klerus. Er rückte denn auch keinen Daumenbreit von einer kühlen Superiorität ab.

Leonardo malte Ottavias Porträt ohne große Lust. Eine Zeitlang war er versucht, Ottavia mit entblößtem Oberkörper darzustellen. Teils um die Verletzlichkeit des Mädchens zu unterstreichen, teils aber auch, um seinen Auftraggeber zu provozieren. Doch diese rebellische Anwandlung unterdrückte er wohlweislich und hielt sich stattdessen vor Augen, dass er für einen der mächtigsten Männer der westlichen Welt arbeiten durfte, ein Privileg, um das ihn wohl die versammelte Künstlerschaft Italiens beneidete.

Der Papst war mit dem Bild am Ende so zufrieden, dass er eine zweite, anspruchsvollere Tafel in Auftrag gab, und zwar ein Gemälde von Johannes dem Täufer. Darauf sollte er freilich lange warten müssen.

Je länger Leonardo sich in Rom aufhielt, desto weniger kam er zum Arbeiten. Daran war Giuliano de’ Medici nicht ganz unschuldig, der sich eher als Freund denn als Auftraggeber gebärdete und häufig Leonardos Gesellschaft suchte. Lisa hatte er unterdessen nach Hause zurückgeschickt. Leonardo und er führten oft stundenlange, bis tief in die Nacht andauernde Gespräche, in denen es meist um wissenschaftliche Themen ging. Und auch Leonardo hatte großen Gefallen an diesem Austausch von Ideen und Erkenntnissen.

Durch die Gespräche angeregt, schrieb er viel, und zwar nicht die üblichen kurzen Notizen, sondern lange, geradezu literarische Texte – eine späte Passion, wie es schien. Melzi schrieb diese dann wie üblich ins Reine, für eine eventuelle spätere Ausgabe in Buchform. Dass es mittlerweile genug für eine ganze Werkausgabe war, kam Leonardo gar nicht in den Sinn.

Zwischendrin tat er mitunter tagelang nichts anderes, als ein wenig in der Stadt umherzuschlendern. Dabei sah er oft den jungen Zeichnern auf dem Petersplatz zu, die für ein paar Münzen Porträts von Passanten anfertigten. Nie wurde er erkannt, und dafür war er meistens dankbar. Er gab zwar schon einmal gutgemeinte Ratschläge, wenn er sah, dass so ein junger Bursche kaum wusste, wie man den Kohlestift richtig hielt. Doch als er mitbekommen hatte, wie sich einer dieser Rotzlöffel vielsagend mit dem Finger an die Stirn tippte, nachdem er ihm den Rücken gedreht hatte, ließ er es bleiben.

Mit der Zeit wurden Leonardos Spaziergänge kürzer, denn er hatte Gelenkschmerzen in der rechten großen Zehe. Anfangs nur sporadisch und kaum spürbar, doch

Weitere Kostenlose Bücher